[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-86-7

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

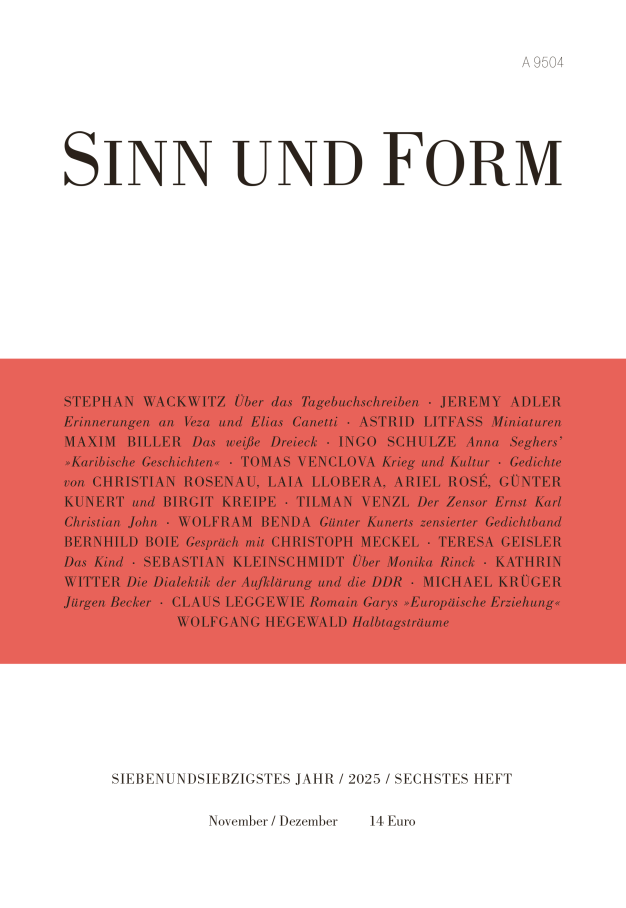

Leseprobe aus Heft 6/2025

Witter, Kathrin

Die Dialektik der Aufklärung und die DDR

Die Geschichte vom Versuch der Verwirklichung des Sozialismus, die man durchaus eine tragische nennen kann, läßt sich für die DDR anhand der Publikationsgeschichte der »Dialektik der Aufklärung« von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer erzählen. 1949, kurz vor der Staatsgründung, wurde das Odysseus-Kapitel aus diesen philosophischen Fragmenten, die selbst eine tragische Geschichte erzählen – die vom Versuch der Verwirklichung der Aufklärung –, in Heft 4 des ersten Jahrgangs von Sinn und Form publiziert. Und das Buch selbst, das bis 1989 nicht offiziell in der DDR verlegt wurde, erschien gerade noch vor deren Ende im Reclam Verlag Leipzig. Auch in diesem Zusammenhang tritt Sinn und Form auf: Heft 6 / 1989 enthält das von Waltraud Naumann-Beyer zu dieser Reclam-Ausgabe verfaßte Nachwort, das wohl einen der gelungensten Kommentare überhaupt zu dem Grundlagenwerk Adornos und Horkheimers darstellt.

Als ähnlich gelungener Kommentar läßt sich die Publikationsentscheidung von 1949 verstehen: nämlich zum von offizieller Seite betriebenen Kult um den angeblich stramm vorwärtsschreitenden Tatmenschen Faust im Goethe-Jahr. Der Odysseus der »Dialektik der Aufklärung«, der sich an den Mast fesseln läßt, um den Sirenen lauschen zu können, und seinen Ruderern die Ohren mit Wachs verschließt, damit sie weiterarbeiten; der die Lotophagen in die Irre führt und Circe bedroht: Adorno und Horkheimer führen jene Listen und die Zurichtung des Selbst und der anderen in ihrer ganzen Tragik als brutal, für die Heimkehr des Helden aber notwendig vor, ohne das autonome Subjekt zu verherrlichen oder zu verdammen. Die Spezifik der Selbsterhaltung, die »Introversion des Opfers«, wie es im Buch heißt, wird veranschaulicht an einem Urtext des abendländischen Denkens, um das nach Ansicht der Autoren entscheidende Charakteristikum aller bisherigen von Rationalität geprägten Gesellschaften – die Fortsetzung des Mythos – in seiner Dialektik hervorzuheben. Damit gelingt ihnen eine Darstellung, die, der Marxschen Tradition folgend, zugleich Kritik des Dargestellten ist.

Eine solche Einordnung in die Marxsche Tradition mag aus heutiger Perspektive selbstverständlich erscheinen, in den Nachkriegsjahren und während des Kalten Krieges war sie das jedoch weniger. Bekannt ist, daß eindeutig marxistische Begriffe aus der Erstausgabe der »Dialektik der Aufklärung« von 1944 bereits 1947 in der Version des Querido-Verlags ersetzt worden waren. Der Totalitarismus im Ostblock und das Verkommen der ehemals kritischanalytischen Begriffe zu Phrasen und Propaganda nötigten Horkheimer und Adorno zur Distanzierung. So wurden sie auch von der Publikation ihres Textes in Sinn und Form überrascht, sie war nicht mit ihnen abgesprochen.

Bisher war unklar, wer diese veranlaßt hatte. Tatsächlich war es wohl ein geschätzter Freund Adornos und vor allem Horkheimers, der Soziologe Heinz Maus. Zumindest bekannte dieser sich in einem Brief an Horkheimer dazu. Seine eigene publizistische Aktivität in der unmittelbaren Nachkriegszeit spricht dafür. Maus, dessen Nachlaß im Hessischen Landesarchiv Marburg einzusehen ist, hatte 1932 unter anderem bei Horkheimer studiert und war 1933 zunächst nicht emigriert, sondern verbrachte die ersten Jahre des Nationalsozialismus in Leipzig, wo er auch seine 1939 eingereichte Dissertation über Schopenhauers Sozialphilosophie verfaßte. Darin arbeitete er mit Texten von Freud, Marx, Adorno, Benjamin, Horkheimer und Marcuse und zitierte auch aus ihnen, wegen der Zensur allerdings ohne Kenntlichmachung. Horkheimer zeigte sich später erfreut darüber und schätzte die Arbeit. Außerdem begegnete Maus in Leipzig Ernst Niekisch, dem er 1949 an die Humboldt-Universität zu Berlin folgen sollte. Zuvor arbeitete er in den ersten Nachkriegsjahren als Redakteur der Zeitschrift »Die Umschau. Internationale Revue«, die im französischen Sektor erschien. Schon hier veröffentlichte Maus zahlreiche Texte aus dem Institutsumfeld, auch Teile aus der »Dialektik der Aufklärung «, zur Freude Horkheimers, mit dem er kontinuierlich im Austausch über Publikations-und Institutionalisierungsmöglichkeiten sowie die politische Lage im Nachkriegsdeutschland stand.

Darüber hinaus half Maus bei der Suche nach einem Verlag für die Schriften. Im Gespräch war 1948 zuerst Rütten & Loening, wo auch Sinn und Form ab 1949 erschien. Horkheimer zeigte sich damit einverstanden, unter der Bedingung, daß sich das Vorkriegsniveau des Verlags fortsetze. Im Juli 1949 begannen sogar erste Verhandlungen, deren Ausgang Maus positiv einschätzte, doch Horkheimer erhielt in der Zwischenzeit auch andere Angebote und wünschte eine gesammelte Publikation aller Texte an einem Ort. An Maus schrieb er deswegen, dieser möge darauf achten, daß nichts erscheine, ehe die Verlagsfrage geklärt sei. Maus selbst wiederum hatte Adorno schon im März 1949 mitgeteilt, daß er Rütten & Loening dessen Aufsatz über Thorstein Veblen gegeben habe und daß Peter Huchel, der Dichter und Chefredakteur von Sinn und Form, an Walter Benjamin interessiert sei. Adorno bat darum, den Veblen-Aufsatz zunächst nicht in Sinn und Form zu publizieren.

An diesen Wunsch hielt sich Maus zwar, an Horkheimers weiter gefaßten jedoch nicht. Am 8. Oktober 1949 informierte er selbst Horkheimer über die Publikation in Sinn und Form: »Die letzte Nummer enthält einen Auszug aus der ›Dialektik der Aufklärung‹, den ich besorgte.« Brecht habe bereits auf das Buch hingewiesen. Maus selbst »hatte ferner zugestimmt, Benjamins Baudelaire-Aufsatz abzudrucken«, und erbat nachträglich Einverständnis. Horkheimer erteilte ein solches zwar nicht, nachtragend scheinen aber weder er noch Adorno gewesen zu sein. Im Januar 1950 antwortete Horkheimer Maus, ohne auf den Vorfall einzugehen, ungemindert freundlich und zugewandt: Er bat um Entschuldigung für sein langes Schweigen aufgrund von Reisen, wünschte ein gutes neues Jahr und legte Maus nahe, sich bei Adorno zu melden, wenn er das nächste Mal in Frankfurt sei. Auch Adorno schien nach wie vor freundlich gesinnt, jedenfalls bestellte Maus Huchel im Januar 1951 Grüße von ihm. Zur Rolle von Maus schwiegen Adorno und Horkheimer zumindest öffentlich.

Maus’ Erfahrungen in Ost-Berlin waren indes wenig beglückend. Zwar begann er seine Tätigkeit an der Humboldt-Universität euphorisch, doch litt er schnell unter Repressionen und geistiger Enge und verließ die DDR schon 1951 wieder. In Frankfurt, wo ihm Horkheimer eine Stelle am Institut für Sozialforschung verschafft hatte, vertrat Maus die mittlerweile etablierte Linie des Instituts, im Ostblock keinerlei Veröffentlichungen zuzulassen. Doch scheint ihm in Frankfurt nicht nur Wohlwollen entgegengeschlagen zu sein. Seine Tätigkeit an der Humboldt-Universität hänge ihm »wie ein Makel an«, schrieb er im Juni 1951 an Freund Niekisch, der noch in Ost-Berlin war. Dennoch bereute er seinen Aufenthalt dort nicht, sondern blickte gleichermaßen desillusioniert auf den Westen und den Osten: In Maus’ Biographie spiegeln sich politische Ambivalenzen, die in den frühen Nachkriegsjahren auch im Frankfurter Kreis existierten und selbst bei Adorno und Horkheimer bis in die fünfziger Jahre nicht ganz verschwanden, wie sich in ihrer »Diskussion über Theorie und Praxis« (1956) nachlesen läßt.

Öffentlich hingegen änderten sie ab 1949 ihre Positionierung, wofür die Publikation des Odysseus-Kapitels von zentraler Bedeutung war. Denn sie erfolgte zu einem heiklen Zeitpunkt, als sie um die Gründung ihres eigenen Instituts im rigoros antikommunistischen Westdeutschland bemüht waren. Die Haltung zum Ostblock wurde zur Existenzfrage. Sie nötigte ihnen eine politische Festlegung auf, die ihnen als dialektischen Philosophen fernlag. (...)

SINN UND FORM 6/2025, S. 845-850, hier S. 845-847