[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-86-7

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

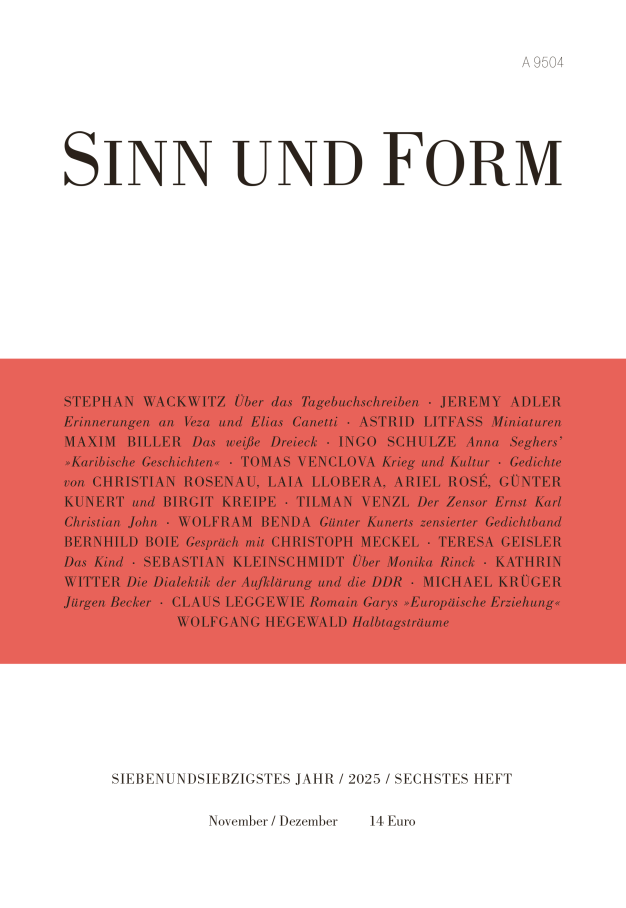

Leseprobe aus Heft 6/2025

Venzl, Tilman

Ästhetische Gefahr!

Der Zensor Ernst Karl Christian John

Der in politischen und intellektuellen Kreisen bestens vernetzte Zeitbeobachter Karl August Varnhagen von Ense klagte am 21. Januar 1837 in seinem Tagebuch über den ewigen »Zensurjammer«. Insbesondere der preußische Zensor Ernst Karl Christian John sei »erfinderisch in neuen Quälereien« und ersinne »stets neue Chikanen, Bedenklichkeiten und Weitläufigkeiten«. Er müsse entweder »von Tollheit befallen« oder ein »infamer Schuft« sein. Einen Tag später steigert sich seine Empörung noch weiter: »Gestern schrieb ich Schimpf und Schande gegen den Zensor John; heute lese ich seine Ehre in der Staatszeitung, er hat beim heutigen Ordensfeste den Rothen Adler vierter Klasse bekommen. Ein Mensch, der die Büberei ausgeübt hat, nach unsrer Besitznahme von Sachsen eine Schmähschrift gegen Preußen zu verfertigen, heimlich drucken zu lassen, in der Provinz zu verbreiten und dann bei der preußischen Behörde die Personen polizeilich anzugeben, bei denen die Schrift sich fand! Die Geschichte ist nicht nur so erzählt, sondern gerichtlich erwiesen und der Anstifter mit namhafter Strafe belegt worden. Aber nun ist doch der Herr Geheime Hofrath John das liebe Kind und Ritter des Rothen Adlers, wenn auch nur der neuen untersten Klasse! Und das soll nun doch eine Ehre sein? Wohl bekomm’s!«

Die literarische Kommunikationskultur im Preußen in der Metternich-Ära wird bestimmt durch die Opposition von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einerseits und einem repressiven Staatsapparat andererseits. Seit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 mußten Schriften jeglicher Art vor der Veröffentlichung einem Zensor vorgelegt werden, der über die Druckerlaubnis zu entscheiden hatte – ein Stein des Anstoßes für die liberalen Kreise der Zeit und nicht minder für die Nachwelt. Varnhagens Entrüstung erscheint nachvollziehbar. Geht man allerdings zurück zu den Quellen, zu den Zensurakten nämlich, die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA) in Berlin-Dahlem lagern, bekommt das Bild des hämischen, verbotswütigen Zensors Risse. Statt dessen erhält man einen faszinierenden Einblick in den Lebensweg und die Arbeitspraxis einer zentralen Figur des preußischen Zensurbetriebs – und in das literarische Leben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Eine Büberei und die Folgen

Als ein großer Teil Sachsens nach dem Wiener Kongreß zu einem Herzogtum umgewandelt und Preußen zugeschlagen wurde, war mit Unmut im annektierten Gebiet zu rechnen. Am 9. Dezember 1815 ließ Friedrich von Bülow, der preußische Generalsekretär im Herzogtum, durch den Kriegsrat Karl Friedrich Müchler eine Bekanntmachung verbreiten. Bülow reagierte damit auf eine Broschüre mit dem Titel »Rechtfertigung des aus Königl. Sächs. in Preuß. Dienste übergetretenen **Raths N«. Diese im Juni desselben Jahres anonym gedruckte Broschüre zirkulierte als graue Literatur und erregte, nachdem sie an zahlreiche Staatsbeamte versendet worden war, große Aufmerksamkeit. Sie enthielt einen Dialog zwischen zwei fiktiven ehemals sächsischen Staatsdienern, von denen einer in preußische Dienste gewechselt ist. In diesem Text wird die »neue fremde Despotie« Preußens angeprangert und dafür geworben, daß das »lebendige Gefühl der grausamen Unterdrückung, die uns widerfährt«, wachgehaltenwerde. Der Verfasser übt heftige Kritik an der Teilung des bis zuletzt napoleontreuen Königreichs Sachsen in einen preußischen und einen sächsischen Teil. Die Broschüre mußte Bülow, dem es um eine möglichst reibungslose Integration des neuen Staatsgebiets zu tun war, ein Dorn im Auge sein. Denn es war das Ziel dieser Schrift – wie es in der Bekanntmachung heißt –, »einer Seits Mißtrauen gegen die, aus dem Königl. Sächs. Dienste in den Königl. Preuß. Dienst übergegangenen Staatsdiener zu veranlassen, anderer Seits diese in der Erfüllung ihrer Pflichten gegen ihren jetzigen Landesherrn wankend zu machen«. Alle Adressaten der Schrift werden von Bülow aufgefordert, das ihnen zugesandte Exemplar »an den Unterzeichneten einzuliefern« und »dadurch zu der Entdeckung der Quelle jener nichtswürdigen Verbreitung beizutragen« (General-Gouvernements-Blatt des Königl. Preuß. Herzogtum Sachsen 154).

Die polizeilichen Ermittlungen führten rasch zum Erfolg. Es stellte sich heraus, daß Müchler, der Verfasser der Bülowschen Bekanntmachung, und sein Angestellter, der Polizeiregistrator John, die skandalträchtige Schrift selbst zu verantworten hatten. Und auch, daß sie keineswegs eine antipreußische Agenda verfolgten. Im Gegenteil: Müchler und John wollten diejenigen Beamten bloßstellen, die nach der Teilung vom sächsischen in den preußischen Staatsdienst gewechselt waren und dort heimlich Stimmung gegen Preußen machten. Müchler hatte tausend Exemplare der von John verfaßten Broschüre in Leipzig drucken lassen und sie an potentiell verdächtige Beamte geschickt. Wer den Erhalt nicht dem Oberpräsidium anzeigte, hatte aus ihrer Sicht seine oppositionelle Haltung offenbart. So einig sich die Delinquenten in bezug auf den äußeren Handlungsgang waren, so verschieden stellten sie sich zur Frage der Gesamtverantwortung.

Müchler beklagt in einem Brief an Bülow »die Art und Weise, wie man Ew wohlwollenden und menschenfreundlichen Gesinnungen, feindseelig entgegen zu wirken suchte«, und macht seine Empörung darüber als »Hauptmotiv« geltend, »in die Idee des D. John einzugehen«. Während er die Verantwortung also auf seinen Angestellten abzuwälzen versuchte, versteckte sich dieser hinter seinem Vorgesetzten. Zwar bestritt John nicht, Verfasser der Broschüre zu sein, doch habe er lediglich die Gefahr einer allzu freizügigen Übernahme ehemals sächsischer Beamter in den preußischen Staatsdienst vor Augen stellen wollen – auch um dadurch dem »Geheimen Staatsrath vorteilhaft bekannt zu werden«. Als Müchler die Idee vorbrachte, mittels dieser Schrift Oppositionelle zu identifizieren, habe John auf »höheres Mitwissen und Genehmigung« der Polizeibehörde geschlossen und auf Anweisung Müchlers auch nicht auf Bülows Bekanntmachung vom 2. Dezember reagiert. Im Ergebnis wurde Müchler, den der Arzt Karl August Weinhold im Laufe der Ermittlungen als »wahrhaft kranken« und »halb wahnsinnigen Mann« ohne »gesunden Menschenverstand« charakterisierte, die Hauptverantwortung zugesprochen.

Wie kam es zu dem Urteil? In einem Gutachten des preußischen Justizministers Karl Albert von Kamptz wird der Fall erörtert. Der Sache nach seien zwei Vergehen zu unterscheiden: erstens die »Verfertigung und Verbreitung der Schrift selbst« sowie zweitens die »bei Gelegenheit ihres Erscheinens begangene Verletzung von Amtspflichten«. Der erste Punkt erfordere höchstens eine »officielle Rüge«, weshalb auch John, der auf »Anrath seines unmittelbaren Vorgesetzten« und in »guter Absicht« gehandelt habe, »nicht strafbar« sei. Ungleich schwerer wiege der zweite Punkt, der Umstand nämlich, daß Müchler seine federführende Rolle bei der Verbreitung der Broschüre verschwiegen habe, und zwar selbst dann noch, als er für Bülow die Bekanntmachung aufsetzte. Als mildernde Umstände macht Kamptz neben Müchlers »höchstleidenschaftlicher, gallsüchtiger, in eine Art von Gemüthskrankheit ausartender, Gemüthsstimmung« auch dessen »gutes und redliches Motiv« ohne »jeden Eigennutz« geltend. Nicht die beabsichtigte Denunziation wurde Müchler zur Last gelegt, sondern mangelnder Gehorsam im Zuge seiner letztlich löblichen Absicht, dem preußischen Staat zu dienen.

Doch warum wurde die Affäre zu solch einem Skandal, über den sich Varnhagen von Ense noch mehr als zwanzig Jahre später ereiferte? Das Generalgouvernement des nunmehr preußischen Herzogtums Sachsen war an einer möglichst reibungsfreien Inkorporierung des neuen Staatsgebiets interessiert, mußte nun aber fürchten, sich öffentlich »compromittirt« zu haben (Wilhelm zu Wittgenstein an Karl August von Hardenberg, 25. Dezember 1815). Am 27. Dezember informierte der preußische Staatsbeamte Karl Gottlieb Behrnauer Bülow darüber, daß die sächsische Regierung »sehr strenge Nachforschungen« angestellt habe, den »Kriegs Rath Müchler« als Schuldigen ansehe und nun auf »Genugthuung« dränge. Angesichts der aufgeheizten Stimmung in den beiden sächsischen Staaten erregte die Causa Müchler-John so viel Aufmerksamkeit, daß sie nicht mehr heruntergespielt werden konnte.

Anders als für Müchler, der seines Amts enthoben wurde, endete der Skandal für John glimpflich. Am 16. Februar 1816 schrieb Christoph Friedrich Förster an Johann Wolfgang von Goethe, daß die Untersuchung zu seinem Vorteil ausgegangen sei und er »wahrscheinlich« bald eine »bleibende Anstellung bekommen« werde. (...)

SINN UND FORM 6/2025, S. 795-806, hier S. 795-798