[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-86-7

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

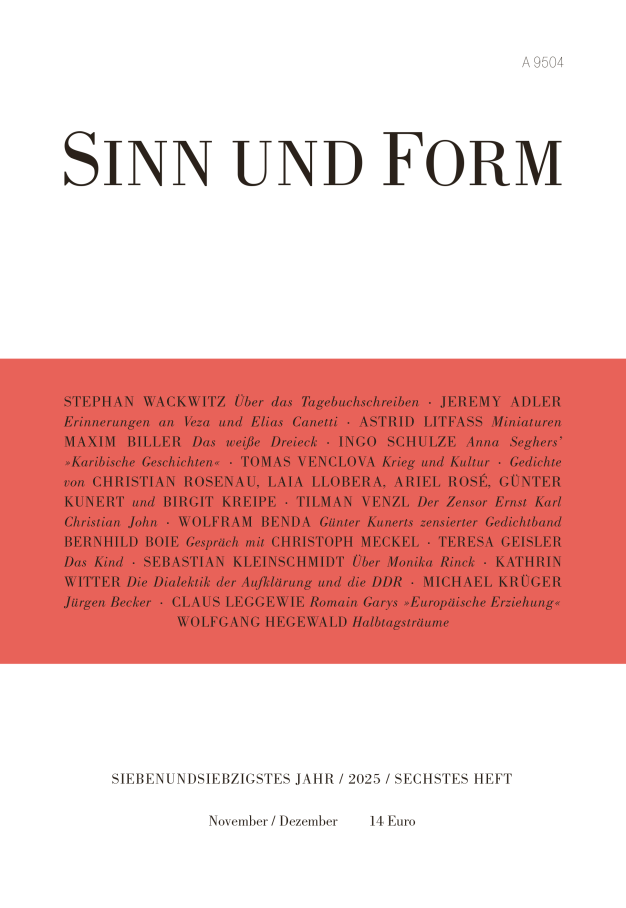

Leseprobe aus Heft 6/2025

Wackwitz, Stephan

Ein Kokon, so groß wie ein Heuhaufen.

Über das Tagebuchschreiben

Der wirkliche und eigentliche Schriftsteller schreibt

unaufhörlich. Der Schreibwunsch weckt ihn auf am

Morgen, Schreiben ist sein Sport und seine Erholung,

Schreiben ist für ihn der Besuch eines Freundes, eine

Tasse Tee, ein Kartenspiel, ein Spaziergang auf dem

Land, ein warmes Bad, ein Mittagsschlaf nach dem

Essen, ein Glas heißer Scotch vor dem Zubettgehen

und der Schlaf, der darauf folgt. Der wirkliche und

eigentliche Schriftsteller ist das »schreibende Tier«;

und wenn er stirbt, hinterläßt er einen Kokon so groß

wie ein Heuhaufen, in dem jeder Atemzug, den er je

getan hat, als Schrift aufgezeichnet worden ist.

John Jay Chapman

»Nulla dies sine linea« – die dem Maler Apelles zugeschriebene Maxime aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert besagt, daß unaufhörlich zu zeichnen oder zu schreiben sei. Und daß diese Arbeit erst mit dem Tod ende: Unversehens ist so nicht mehr von Kunst, sondern von letzten Dingen die Rede. Bei näherem Hinsehen ist die Forderung nach bildnerischer und literarischer Arbeit bis zum Tod also eine Überblendung künstlerischer durch religiöse Übungsanweisungen. Apelles sagte über das Kunstmachen im Grund dasselbe wie Paulus dreihundert Jahre nach ihm über das christliche Leben: »Betet ohne Unterlaß«. Durch die Unaufhörlichkeit wächst der Kunst eine religiöse Dimension zu. Sie verdient sich durch Rastlosigkeit bis ans Ende des irdischen das ewige Leben. »Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Tätigkeit«, ließ Goethe Eckermann mit einem seiner rätselhaftesten Aussprüche wissen, »denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinem Geist nicht ferner auszuhalten vermag«. Nicht viel anders 2018 der britische (und für seine Produktivität wie für seine Wandlungsfähigkeit berühmte) Künstler David Hockney: »Ich meine, wenn du schon achtzig Jahre alt bist, dann willst du dich doch wie dreißig fühlen? Deshalb komme ich jeden Tag zur Arbeit ins Studio, weil ich mich dann wie dreißig fühle.« Der amerikanische Nobelpreisträger und selbsternannte »song and dance man« Bob Dylan wiederum, seit Jahrzehnten auf einer »Neverending Tour«, scheint es darauf anzulegen, seinem Körper im Niedergang durch praktisch tägliche öffentliche Auftritte immer noch andere, letzte neue – und zunehmend skurrile – Interpretationen seines OEuvres abzuringen: vielleicht ein Versuch, bei der künstlerischen Arbeit zu sterben. Und der Bluesmusiker B. B. King formulierte im Alter seine Utopie der »Kunstübung zum Tode« mit den Zeilen: »I stepped out of Mississippi when I was ten years old / With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold / I had a guitar hanging just about waist high / And I’m gonna play this thing until the day I die.«

Das Unaufhörliche der Kunstübung als ein säkulares Gebet, ihre Todesverachtung, die Überwindung von Sterblichkeit durch Kunst – sobald man diese Motive aus der kunstreligiösen Sphäre in die der Gattungspoetik hinübermoduliert, kommt eine verbreitete und zugleich von der Literaturwissenschaft seltsam vernachlässigte Form in den Blick: das Tagebuch. Diese Kunstübung hat sich, unaufhörlich und lebenslang, wie sie idealiter gepflegt werden sollte, bekanntlich zu einer Form stoischer und christlicher Selbstbeobachtung entwickelt. Die subjektivistisch-religiöse Herkunft prägt das unterschwellige spirituelle Pathos ebenso wie das eigentümliche inhaltlich-formale Paradox der Gattung: Tagebuchschreiben ist unaufhörliches Sündenbekenntnis und permanenter Sündenstolz zugleich, tägliche Selbstentblößung, Selbstkontrolle und Selbstcamouflage in einem. Nirgendwo im Reich der Literatur liegen Symptom und Diagnose so nah beieinander wie beim Tagebuchschreiben.

Meine eigenen, bis heute erhaltenen Tagebücher setzen 1971 ein und reichen ziemlich lückenlos bis in die Gegenwart; ich war neunzehn, als ich – in einer mir nun ganz fremden Handschrift – den ersten Satz hinschrieb. Im Rückblick aus meinem zweiundsiebzigsten Jahr scheint mir manchmal, daß das Langstreckentagebuchschreiben zu den (wenigen) Dingen gehört, die ich im Leben völlig richtig gemacht habe. Diese Kladden und Notizhefte hatten jedoch einen kindlichen und offen ins Theologisch-Pathologische hineinreichenden Vorläufer, den meine Eltern entdeckten, heimlich lasen und irgendwie verschwinden ließen, als ich dreizehn war, und der sie damals (wie ich wiederum aus der posthumen Lektüre der Tagebücher meiner Mutter weiß) zu Recht alarmiert und beunruhigt hat. Es waren Aufzeichnungen einer durch die Gespräche mit unserem pietistisch-fundamentalistischen Stadtpfarrer induzierten »geistlichen Heimsuchung eines Kindes«: Gespräche in der Vorpubertät mit Gott und dem Teufel, den ich (zumindest das weiß ich noch), weil ich kurz zuvor James Krüss’ Roman »Timm Thaler oder das verkaufte Lachen« gelesen hatte, rückwärts schrieb: Lefuet. In diesen Kinderaufzeichnungen kündigte sich eine ekklesiogene Angstneurose an, die mich damals dann ein Jahr lang fast völlig außer Gefecht setzen sollte und deren Trümmer als Spolien und zum Teil auch als Fundamente im seelischen Gebäude des Erwachsenen noch sichtbar oder (zumindest mir selbst) fühlbar sind. Jene phantasierten Gespräche, Ängste, Gebete, Kindertheologiespitzfindigkeiten, Exorzismen, Selbstberuhigungsversuche und Panikanfälle von 1965 sind immer noch in mir. Ich muß nicht zu den pietistischen Seelenerforschungsdiarien des 18. Jahrhunderts greifen, um zu wissen, daß alles Tagebuchschreiben nicht nur ein Gespräch mit Gott ist, sondern auch eins mit dem Teufel; nämlich mit allem, was im eigenen Innern so abgespalten, inakzeptabel, peinlich, angsterregend ist, wie einem pietistisch inspirierten (oder besser: durch pietistische Theologie intellektuell mißbrauchten) Dreizehnjährigen in der schwäbischen Provinz die beginnende Pubertät vorgekommen sein muß. Die undeutliche Erinnerung an mein verlorenes erstes läßt mich heute verstehen, was Tagebücher in Wirklichkeit sind.

Der Schock, den 2018 die nachgelassenen Tagebücher des Essayisten Michael Rutschky auslösten, hat gezeigt, daß die Wiederkehr des Verdrängten die Leserinnen und Leser eines Autors tiefer berühren kann als alles, was die öffentlich zugängliche persona zu Lebzeiten ausgemacht zu haben schien. Rutschky war nicht nur der heiter-optimistische liberal, dessen Außenseite er der Welt zuwandte, sondern er mußte (was man nur ahnen konnte, wenn man ihn näher kannte) den ressentimentgeladenen, von Ehrgeiz zerfressenen, sexuell frustrierten, wuterfüllten, alkoholsüchtigen Kleinbürger aus der hessischen Provinz, der er eben auch war, durch essayistische und diaristische Kunstübungen täglich in sich niederringen. Und daß wir jetzt Rutschkys own private Ekel Alfred kennen, gehört zur Größe eines Autors, dessen literarische Bedeutung in einigen Jahrzehnten zweifellos deutlicher sichtbar sein wird als heute. Rutschkys liberalism, erst seine posthumen Tagebücher zeigen es klar, war das Ergebnis eines durch tägliche Diagnose zugleich ausgedrückten und ausgelöschten Symptoms. Meine eigenen, unbearbeiteten Tagebücher sind dreimal von mir nahestehenden Menschen ohne meine Erlaubnis gelesen worden. Alle drei waren entsetzt, zwei von ihnen brachen die Beziehungen zu mir ab. Denn sie wurden durch diese (aus gutem Grund von mir nicht autorisierte) Lektüre mit Ambivalenzen konfrontiert, die ihnen sonst verborgen geblieben waren und die ihnen auch hätten verborgen bleiben sollen. Denn obwohl alle Beziehungen zwischen Menschen – die Psychoanalytiker wissen es längst – ambivalent sind, und je intimer und intensiver, desto ambivalenter: Die negativen Pole dieser Ambivalenz, die im Tagebuch zumindest passagenweise unvermeidlich auftauchen (sonst wäre das Tagebuch keins), sagen nicht die »Wahrheit« über unsere Beziehungen. Vielmehr sind die Abneigungen, die zu jeder Zuneigung gehören, mit der Basisnote in Parfums (wie Amber, Patschuli oder Moschus) vergleichbar, die im Zusammenspiel mit ganz anderen Duftbestandteilen in der Kopf- und der Herznote für Tiefe und Faszination sorgen, isoliert aber stinken. Da sich diese emotionalen Basisnoten nirgends anders als im Tagebuch unvermischt zeigen können, geben nicht überarbeitete oder heimlich gelesene Tagebücher einen ganz falschen Eindruck gerade von intensiven Beziehungen – zum Teil einen so falschen, daß wirkliche Liebe in manchen Einträgen wie Haß erscheinen kann. »Die Wahrheit«, soll Michael Rutschky geantwortet haben, als ihn eine Freundin fragte, was er denn immer in seine Tagebücher schreibe. Aber seine schockierend abfälligen Notate über ihm nahestehende Menschen sind gar nicht die Wahrheit über seine Gefühle. Sie geben nur die Basisnote wieder, die er aus seiner Außendarstellung verdrängt und auf jene Blätter gebannt hatte. Patschuli riecht unvermischt nach Schweiß.

All das führt ein technisches Problem vor Augen, das nur dem Genre des veröffentlichten Tagebuchs eigentümlich ist: die paradoxe und vielleicht unmögliche Auftrennung jener Symptom-Diagnose-Verlötung, die Tagebücher ihrem Wesen nach sind. Publizierte Tagebücher müssen die ihnen zugrundeliegenden überschreiben – aber so, daß der wirkliche im publizierten Text wahrnehmbar ist. Die Spannung zwischen Gott und Teufel, zwischen der stinkenden Basisnote und den wohlriechenden Herz- und Kopfnoten, zwischen der anderen zugewandten persona und dem lebendig-widersprüchlich-peinlichen Gefühlschaos, das diese persona verdecken soll (oder diagnostizieren; oder im bekannten Mehrfachsinn aufheben), wird im Fall schriftstellerischen Gelingens als Geheimschrift zwischen den Zeilen lesbar. Die Diagnose macht das Symptom sichtbar, aber als fast schon überwundenes. Nur diejenigen Tagebücher, die von vornherein mit dem Blick auf eine Veröffentlichung geschrieben worden sind, entgehen dieser Paradoxie; sie bezahlen ihre scheinbare Souveränität (die sich in Wirklichkeit einem Mangel an schriftstellerischem Mut verdankt) mit einer eigentümlichen Leere oder Mattigkeit, die vielleicht am prominentesten bei Max Frisch ins Auge sticht. Authentische Tagebücher dagegen, publizierte wie unpublizierte, sind hot stuff: tendenziell gefährlich. Rutschkys gnadenlose und zum Teil bösartige Sicht auf seinen Lebensmenschen Kurt Scheel hat bei dessen Freitod vierzehn Tage nach der posthumen Veröffentlichung des letzten Bandes 2018 wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Tagebücher können verletzen, manchmal vielleicht sogar tödlich.

Die cautionary tale um Michael Rutschkys Tagebücher setzt eine Übersetzungsaufgabe auf die literarische Tagesordnung. Die zerstörerische Lebendigkeit jener Aufzeichnungen zeigt, daß authentische Diarien in einer Fremdsprache geschrieben sind, die im Geltungsbereich der allgemein geteilten Ausdrucksweisen nicht unmittelbar verständlich ist. In dem Sinn, wie Wittgenstein geschrieben hat, daß wir einen Löwen, auch wenn er sprechen könnte, nicht verstehen würden, braucht die Sprache unmittelbarer Erfahrung, wenn sie weiterleben soll, eine Übersetzung. Es macht nichts von jener vergangenen Erfahrung verständlich, das ursprüngliche Tagebuch, so wie es ist, zu drucken, und es hat auch nichts mit Authentizität zu tun, sondern kommt sogar einer Verfälschung dieser Erfahrung nahe, nur die Flüchtigkeitsfehler und Ausrutscher des schnellen Hinschreibens oder das Unverständliche privatsprachlicher Formulierungen zu beseitigen; das entspräche nur etwa dem, daß man Kartoffeln, wenn sie aus dem Boden kommen, erst waschen, schälen und von faulen Stellen befreien muß, bevor man sie kochen und essen kann. Vielmehr ist anzuerkennen, daß die unmittelbare Erfahrung mit sich selbst in einer Sprache spricht (über sich selbst in einer Sprache schreibt), die, wie es Wittgenstein sagt, zwar unser Vokabular und unsere Grammatik benutzt, aber nicht unsere ist und von uns auch nicht ohne weiteres verstanden werden kann. Was im Tagebuch steht, muß übersetzt werden, damit die ursprüngliche Erfahrung weiterleben kann. »So wie die Äußerungen des Lebens innigst mit dem Lebendigen zusammenhängen«, schreibt Walter Benjamin in seinem Essay über die Aufgabe des Übersetzers, »ohne ihm etwas zu bedeuten, geht die Übersetzung aus dem Original hervor.« Die Äußerungen des Lebens, also was im Tagebuch steht (heißt dieser Satz für unseren Zusammenhang), sind aus der lebendigen Erfahrung des vergangenen Lebens zwar hervorgegangen, bedeuten dieses Leben aber nicht unmittelbar. Ohne Übersetzung – die man auch, wie vorhin, Diagnose nennen kann – bleibt, was im Tagebuch steht, zwar eine Äußerung des Lebens, diesem aber so äußerlich und bedeutungslos wie das Symptom den Mikroben, die es verursachen. Das Symptom drückt das Leben der Mikroben aus, aber »ohne ihnen etwas zu bedeuten«. Wenn der Zusammenhang zwischen Mikrobe und Symptom, zwischen Leben und Tagebuch verständlich werden soll, muß wissenschaftliche oder schriftstellerische Arbeit hinzutreten. (...)

SINN UND FORM 6/2025, S. 726-734, hier S. 726-729