[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-76-8

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 2/2024

Nimtz-Köster, Renate

Tauben auf dem Arm, Tarnfleck auf den Straßen. Czernowitz im zweiten Kriegsjahr

Schon wieder Czernowitz? Ist nicht alles über diese Stadt in der ukrainischen Bukowina gesagt worden? Auf halbem Weg zwischen Kiew und Bukarest, Krakau und Odessa gelegen, galt sie einst als »heimliche Hauptstadt Europas«, schwärmte noch in den neunziger Jahren der Journalist Georg Heinzen. Mit Rosensträußen, wie er poetisierte, seien die Bürgersteige gefegt worden. Und es habe mehr Buchhandlungen als Bäckereien gegeben.

Dieses Verhältnis hat sich längst umgekehrt, es gibt zahllose Konditoreien feinster Güte, überschaubar ist hingegen die Zahl der Buchhandlungen. In deren Fenstern ist der Lesestoff eher wahllos ausgelegt. Das traditionsreiche »Literaturcafé« am Rathausplatz ist zur »Literaturbank« umgestylt worden – die Bücherwand hinter der alten Wendeltreppe ist ausgedünnt. Aber vor allem wird hier, Handy und Laptop auf dem Tisch, Cappuccino, Zitronentarte oder auch »Kruasani« zugesprochen.

An den legendären Bildungsdrang ihrer ehemals vielsprachigen und multiethnischen Bewohner knüpfen heute ein Literaturfestival und ein Paul-Celan-Zentrum an. Gipsköpfe und Gesamtausgaben der deutschen, polnischen, ukrainischen und rumänischen Geistesgrößen zierten im 19. Jahrhundert die Stuben bürgerlicher Christen und Juden. Lingua franca war Deutsch. Auch die Vielfalt der Baustile spiegelte die Buntheit der Völkerschaften.

Dieser Ort der kulturellen Vielfalt war schon lange auch mein Sehnsuchtsort. Erstmals besuchte ich Czernowitz 2014, da herrschte im Osten der Ukraine schon Krieg und die Krim wurde besetzt. Mancher sprang deshalb von der Studienreise ab. Ich blieb und hatte das Glück, beim Besuch von Czernowitz an der von Franz Joseph I. gegründeten Universität die Germanistin Oxana Matiychuk kennenzulernen. Im Oktober 2023 hat sie mitsamt ihrem Team in Berlin den Georg-Dehio-Kulturpreis bekommen – für ukrainisch-deutsche Kulturarbeit und humanitäre Tätigkeit.

Umgeprägt wurde das Czernowitzer Leben immer wieder von gewaltsamen Umbrüchen. Doch die konnten der Stadt das Gesicht nicht nehmen. Nicht mit Rosen, sondern mit den herkömmlichen Reisigbesen werden heutzutage die Straßen gefegt, besonders sorgsam vor den Bauten, die als historische Denkmale ausgewiesen sind. Und das ist wohl jedes zweite in der Innenstadt, vor allem in der Kobyljanska-Straße, wo ich eine Wohnung gemietet habe. Der Krieg soll mich nicht vom Reisen abhalten.

In den vergangenen Jahren war ich für journalistische Projektwochen an der Universität und wollte nun auch in der schweren Zeit nach Czernowitz, Freunde treffen, neue Menschen kennenlernen, Veränderungen wahrnehmen, Verborgenes entdecken, in die Atmosphäre des Alltags eintauchen: Wie hat der Krieg diesen Ort im Westen des Landes verändert, der durch fast zwanzigtausend Studenten so lebendig wirkt? Noch ist Czernowitz, sechzig Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt, die einzige ukrainische Stadt, die bislang nicht bombardiert wurde. Ist der einst kosmopolitische Ort eine unversehrte Insel am Rande des Kriegsgeschehens?

Vom Balkon meiner Wohnung überblicke ich die Flaniermeile, benannt nach der Dichterin Olha Kobyljanska. Gegenüber ist das elegante gelbe Gebäude mit den Lünetten im grauen Dach, aus der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, mit der Europafahne beflaggt, es könnte in Frankreich stehen. Auf zwei Stockwerken ist hier die Geschichte der Stadt und ihrer Landschaft, der Bukowina, in Szene gesetzt. Die Gruppen von Schulkindern sind schon fort, ich habe das Museum für mich, bin aber nie allein: In jeden Raum begleitet mich eine andere Dame mittleren Alters, knipst das Licht an, wartet, knipst es wieder aus. So habe ich es schon vor Jahren erlebt, so war es immer schon. Trachten, Schlachten, nachgebaute Festungen, Bauernstuben, farbenprächtige Webteppiche, Aufrufe an die »Mitbürger« zur Zeichnung von Kriegsanleihen, an »jeden guten Oesterreicher, jeden Patrioten« vom November 1917, auf rumänisch, deutsch, ukrainisch. Ich verharre bei einem großen Gemälde, es zeigt das Jüngste Gericht. Der naive Maler hat die grausigsten Torturen dargestellt und jeweils beschriftet. Wir blicken uns an, meine Begleiterin und ich haben schon ein paar Worte über den Krieg gewechselt. Das seien die Strafen für Putin, meint sie, eher traurig als wütend.

Die wechselnden Damen führen an Franz- Joseph-Porträts vorbei, an ungelenk bestickten roten Grußbannern zum Besuch der Genossen Molotow und Woroschilow, an einer Ausgabe des »Ukrainischen Gesetzbuches, mit Berücksichtigung der nationalen Minderheiten «, auch auf rumänisch. Der letzte Raum ist neu und der Gegenwart gewidmet: Kriegsgerät, Fotos und Abzeichen ukrainischer Kriegshelden, patriotische Verse und auf roter Banderole »Ruhm der Ukraine, den Helden Ruhm« – das häufige Grußwort in diesen Zeiten.

Auf den Straßen sind sie öfter zu sehen als im vergangenen Jahr, Soldaten im Tarnfleck. Vor der Kommandantur nahe dem Wochenmarkt steht die schwerbewaffnete Wache, der Mann reagiert freundlich auf meinen Gruß. Öfter sind Soldaten auch auf der Kobyljanska zu sehen, darunter junge Soldatinnen, sehr langes Haar unter den Kappen. Ein Paar, wohl in den Vierzigern, geht langsam, der Soldat läuft mit Krücke. Dort, wo der Mann mit den dressierten Tauben seit jeher seinen Platz hat, lassen sie sich fotografieren, eine Taube auf der Hand, eine auf dem Arm, eine auf dem Kopf, sie lachen sich an, geben sich einen Kuß. Ich kann nicht anders, muß auch von mir ein Friedenstauben-Foto machen lassen.

Auf der Kobyljanska scheint an den immer noch warmen Oktoberabenden die akute Bedrohung weit weg zu sein. Auf beiden Seiten erinnert die Straße an ihre Vielvölker- Vergangenheit: Cernivtsi auf ukrainisch, Czernowitz, auch in der hebräi schen Schrift des Jiddischen, Cernăuţi auf rumänisch, Czerniowce auf polnisch ist in regelmäßigem Abstand eingraviert. Die ethnischen Gruppen hatten und haben immer noch ihre stolzen Nationalhäuser, das dreistöckige der Buchenland- Deutschen im Jugendstil von 1910. Gegenüber haben sich 1905 die Polen ihr Haus erbaut, weiter unten, zum Rathaus hin, die Rumänen. Das am Theaterplatz gelegene prachtvolle Haus der jüdischen Gemeinde von 1908 ist heute ein städtischer Kulturpalast mit jüdischem Museum, die Gemeinde besitzt hier nur noch einen Raum.

Auf der Kobyljanska reiht sich ein Restaurant ans andere, mit einladenden Terrassen, warm beleuchtet. Über das kleinteilige Granitpflaster schlendern hübsche modebewußte Frauen mit ihren ebenso modischen Hündchen. Eltern fotografieren ihre Kinder in der bronzenen Kutsche, die mitten auf der Straße steht. Auch viele Flüchtlinge aus dem Osten des Landes, die zu Tausenden in Czernowitz gestrandet sind, gehen mit der Familie aus. Sie sprechen Russisch, das nun hier öfter zu hören ist als vor dem Krieg. Aus den zwei Musikschulen an der Kobyljanska huschen noch Schüler mit ihren Instrumenten nach Hause.

Tagsüber, beim Streifzug durch die Seitenstraßen, offenbaren sich die Widersprüche, Schattenseiten und Bitternisse der Zeit: Ärmliche Frauen bieten an der Straßenecke Äpfel und Birnen an, viele schöne alte Häuser verfallen, in Balkonen klaffen bedrohliche Löcher. Altertümliche und moderne Busse rumpeln über lückenhaftes Kopfsteinpflaster. Neue Post, alte Post: Wie ein Ballsaal prunkt mit ihren Kronleuchtern die staatliche alte Post, an deren Schaltern Sondermarken mit Soldaten oder einem historischen Czernowitzbild verkauft werden. Ob und wann die Post ankommt? Sicher und schnell ist angeblich die Konkurrenz gegenüber, die private »Nova Poschta« mit auffälligem rotem Schriftzug.

Vor dem Rathaus, an dem neuerdings Bilder von Czernowitz über einen großen LED-Bildschirm laufen, starten Polizisten in neongrünen Westen zum Dienst auf dem Fahrrad.

Gegenüber, auf dem zentralen Platz mit Springbrunnen und Monument des Nationaldichters Taras Schewtschenko, sehe ich wieder die Gefallenen der Region Czernowitz: An der Wand sind die Fotos angebracht, die ich schon von 2022 kenne. »Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen?« – »Where have all the flowers gone?« Pete Seegers zeitloses Lied von 1955 kommt mir in den Sinn. Kaum jemand weiß, daß zentrale Passagen aus diesem Song einem kosakisch-ukrainischen Volkslied entstammen. Wie viele Soldaten, Männer und Frauen, allein aus der Bukowina mußten ihr Leben geben im Vernichtungskrieg Rußlands? So viele sind es, daß man es wohl aufgegeben hat, ihre Fotos weiterhin hier anzubringen.

Am Kathedralplatz, wo vergangenes Jahr das Monument für die Rote Armee abgetragen wurde, parkt auf dem nun leeren Grund ein Auto mit einer quer übers Dach und das Rückfenster geklebten Aufschrift: Hohn über die Versenkung von Putins Flaggschiff »Moskwa« und: »Russen, verpißt euch …« Nicht mehr knallrosa, sondern zartgelb ist die Kathedrale des Heiligen Geistes gestrichen. Am Zugang zur Kirche wird in zwei Schaukästen auf ukrainisch und rumänisch versichert, daß dieses orthodoxe Gotteshaus keinerlei Sympathien für Putin oder seinen Patriarchen Kirill hege – ein Zeugnis des Kirchenstreits im Lande.

»Eine Bastion« der kirchlichen Putinfreunde sei die Kathedrale, empört sich Oxana. In ihrem Büro am Ende eines langen Ganges des labyrinthischen Unigebäudes herrscht Chaos: In den Regalen stapeln sich Medikamente, Sohlenwärmer, Handwärmer und Socken für die Soldaten. Studenten werden später alles ordnen und verpacken. Draußen, vor den Kasematten, liegen Sandsäcke. Im vergangenen Herbst mußte ich mit Studenten und Dozenten in den unterirdischen Gängen der Uni bei Luftalarm Schutz suchen. Diesmal bleibt es ruhig. Mit ihrem Ensemble von Gebäuden, die zur historischen Residenz der Bukowiner Metropoliten gehören, zählt die Jurij- Fedkowytsch-Universität zum UNESCOWeltkulturerbe. Hier, im Zentrum »Gedankendach«, nach einem Wort von Rose Ausländer benannt, über die Oxana promoviert hat, ist kaum mehr Zeit für wissenschaftliches Arbeiten. Wir eilen zur mathematischen Fakultät an der Universitätsstraße, um das Lager für die ständig eintreffenden Hilfsgüter zu inspizieren: Babywindeln, Ketchup, Reis, Nudeln, Mehl, Müsliriegel, Taschenlampen. Alles muß geordnet und weitergeleitet werden.

Dann endlich essen gehen im »Erdbeerchen «: Drei Tische hat das Restaurant, das Asa Petriwna gemeinsam mit ihrer Tochter Hannusja führt. Kultig würde man diesen altmodischen Ort in Deutschland nennen: Schon als Studentin hat Oxana hier gegessen, billig und gut. Täglich gibt es eine frische Gemüsesuppe, immer freitags den klassischen Borschtsch, natürlich alles mit saurer Sahne. Danach einfache, wohlschmeckende Gerichte – Kartoffelpüree mit Fleisch oder nur mit Gemüse, Kohlsalat, köstliche, mit Quark gefüllte Pfannkuchen, feine Wareniki, süß oder salzig gefüllte Teigtaschen. Hier kehre ich nun täglich ein – auch am Tag vor der Abreise, an dem sich noch drei Begegnungen ergeben haben: mit dem prominenten Germanisten und Celan-Experten Petro Rychlo, der deutsche Slawisten mit seinen Texten zum imperialistischen Denken russischer Schrifsteller, darunter Puschkin, Dostojewski und Solschenizyn, provoziert hat. Mit Natalia Nechaiewa, Politikwissenschaftlerin, die auch über die Zeit nach dem Krieg reflektiert. Und zu guter Letzt mit der Psychologiestudentin und Pfadfinderin Olha Melnyk, einundzwanzig Jahre alt. Das bezaubernde Mädchen, bekennende Patriotin, hat sein Trauma nach Kriegsausbruch mit Hilfe eines Stipendiums an der Universität Augsburg überstanden und wagt sich mit mir an einen ersten Podcast, auf deutsch. Thema: die Situation der Studenten im Krieg. Hinterher entspannen wir am Tischchen im Hof eines Hostels, wieder an der nahen Kobyljanska. Voller guter Gedanken nehme ich Abschied von Olha und ihrer Stadt, am nächsten Tag ist Abreise.

Mit dem Schlafen wird es nichts. Morgens um zwei stehe ich mit Gepäck auf der Straße bereit. Fahrer Mischa, der die Route nach Berlin und Hamburg mit seinem Kleinbus seit zwanzig Jahren fährt, kommt auf die Minute genau.

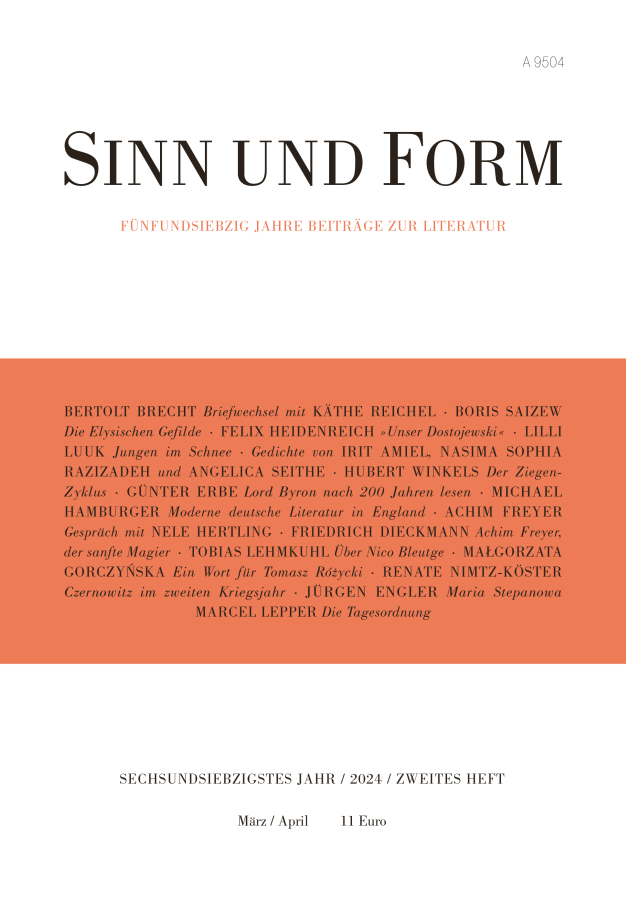

SINN UND FORM 2/2024, S. 272-275