[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-74-4

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

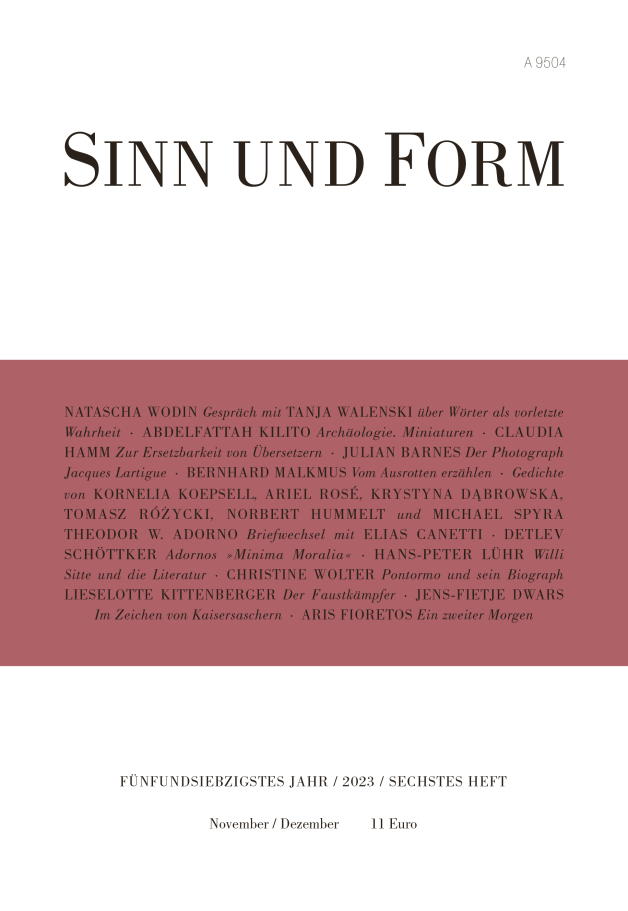

Leseprobe aus Heft 6/2023

Barnes, Julian

Kann ein Kaninchen mit einer Katze reden?

Der Photograph und Filmer Jacques Lartigue

Als der italienische Filmtheoretiker Ricciotto Canudo 1911 das Kino zur »siebten Kunst« erklärte, durfte die Photographie zu Recht beleidigt sein: Was war diese parvenühafte Kunstform schließlich anderes als eine in Bewegung gesetzte Folge photographischer Bilder? Die Photographie hatte in den sechzig Jahren ihrer Existenz kein solches Prädikat erhalten. Doch sie war eine Kunst, die – wie der Jazz – anscheinend voll ausgereift in Erscheinung trat, und vielleicht hätte jede förmliche Weihe der Photographie des 20. Jahrhunderts einen ebenso schlechten Dienst erwiesen wie dem Jazz. Es war eine demokratische und ortsbewegliche Kunstform – vor allem, als die Belichtungszeiten kürzer wurden –, die oft den Spaßvogel in den Beteiligten zum Vorschein brachte. Ich besitze eine lustige Postkarte mit einem Bild von Puccini, auf dem er und ein Freund die Köpfe unter den Walzen einer Wäschemangel hervorstrecken und einer tut so, als würde er an der Kurbel drehen. Für einen Porträtmaler hätten sie so nicht posiert.

Jacques Lartigue war schon Ende achtzig, als er 1983 in einem BBC-Film hervorhob, wie sehr seine Karriere vom Zufall bestimmt war. »Ich hatte eine gute Fee, die über meiner Wiege wachte«, sagte er. Er behauptete, er sei nie einem Bild nachgerannt; das Bild sei immer zu ihm gekommen. Er habe selten mehr als dreioder viermal auf den Auslöser gedrückt und fast immer mit natürlichem Licht gearbeitet. Andere hätten vielleicht ein paar Prinzipien oder Theorien über diese Kunst aufgestellt, doch dazu fühlte er sich nicht verpflichtet. Auf die Frage, wie er den »entscheidenden Moment« finde, ein Begriff, der immer mit Henri Cartier- Bresson in Verbindung gebracht wird (dabei geht er auf den Kardinal de Retz zurück, der ihn im 17. Jahrhundert zuerst gebrauchte), antwortete er: »Den findet man, bevor man darüber nachdenken kann.« Ein technisches Geheimnis gebe es da nicht. »Ich habe früher Tennis gespielt, darum habe ich ein sehr schnelles Auge.« Als man ihm zur Komposition einer bestimmten Modeaufnahme gratulierte – ein Model geht in Versailles auf einem schwarzweißen Marmorboden auf ihn zu, während eine Kolonnade perspektivisch zurückweicht –, wischte er das Kompliment beiseite: »Nein, das war einfach da.« »Das« war das Bild, das ihm netterweise entgegenkam. Er sei, behauptete er, ein »unverbesserlicher kleiner Junge« geblieben. Er habe eine heitere und positive Lebenseinstellung. »Für mich ist alles, was passiert, richtig so … Jede Zeit kann eine glückliche Zeit sein, jeder Ort ein schöner Ort.« Ein entwaffnendes Beispiel für lebensfrohe, sehr französische Küchenphilosophie.

Man könnte ihn aber auch einfach beim Wort nehmen. Mag sein, daß die Fee an der Wiege ihm das schnelle Auge schenkte, aber seine Familie gab ihm die Mittel, dieses Auge zu nutzen. Sein Vater Henri besaß das achtgrößte Vermögen in Frankreich und die Familie führte ein Leben in großem und mobilem Stil: Sommer in Deauville und in den Seebädern an der Kanalküste, Winter an der Côte d’Azur; Herbst in einem Château auf dem Land, erst in der Normandie, später in Rouzat in der Auvergne. Henri war ein untypischer Bourgeois. »Ich habe Geld genug«, sagte er. »Meine Kinder sollen das Geldausgeben lernen, nicht das Geldverdienen.« Er lehnte es ab, Jacques und seinen Bruder Maurice, besser bekannt unter dem Namen Zissou, in eine Schule zu schicken. Statt dessen bekamen sie nachsichtige Hauslehrer. Der berühmte erste Satz aus Jacques’ Tagebuch lautet: »Für mich ist die Welt eine riesige Parklandschaft.«

Der Erfindergeist lag in der Familie: Henris Vater hatte eine Einschienenbahn für den Transport von Espartogras durch die algerische Wüste erfunden, sein Onkel eine »automatische Zugpfeife« für die Eisenbahn. Henri selbst war ein geübter Amateurphotograph; er gab sein gesammeltes Wissen an Jacques weiter und wandte sich dann den bewegten Bildern zu. Seine Leidenschaft galt neuen Erfindungen – Heißluftballons, Rollern und Elektroautos (ein solches erwarb er 1902) –, aber auch dem richtig schnellen und lauten Gerät: Rennwagen und Flugzeugen. Dieses Lartigue-Gen hatte vor allem Maurice geerbt, der mit Hilfe des Hauspersonals Segelflugzeuge und Aeroplane baute und dann selbst flog. Er konstruierte auch eine Loopingmaschine mit einer hölzernen Bahn vom zweiten Stock des Châteaus in der Auvergne bis zu ebener Erde, wo das Transportgut durch die erreichte Geschwindigkeit in einer drei Meter hohen Schleife nach oben katapultiert wurde. Die in einer Holzkiste auf Rädern steckenden »Fahrgäste « waren Kaninchen und Hühner, und das Ganze diente der Demonstration der Zentripetalkraft; vor und nach jeder Runde wurden die Augen der Tiere untersucht, um zu prüfen, ob sich ihre Pupillen dabei erweitert hatten. Zissou war der Ingenieur und Ideengeber, Jacques der Beobachter und Protokollant. Der ältere Bruder entwickelte sich rasch zu einem jungen Dandy. Eins der witzigsten Bilder, die Lartigue je gemacht hat, zeigt Zissou 1911 im Teich von Rouzat. Zissou sitzt in einem »Gummibecken«, vor kurzem (nicht von ihm) erfunden für Männer auf Entenjagd. Es besteht aus einem dicken Reifenschlauch, der mit zwei Gummibeinen versehen wurde, die noch undeutlich unter der Wasserfläche zu erkennen sind. Und darüber die sichtbare und gestochen scharfe obere Hälfte Zissous: dreiteiliger Anzug, Krawatte mit Krawattennadel, Siegelring an der herabhängenden Hand, ausdrucksloses Jünglingsgesicht, akkurater Schnurrbart, dunkle Brille und eine Art rustikaler Tropenhelm. Er schaut in die Kamera, als sollten wir es nur wagen, etwas anderes in ihm zu sehen als den Inbegriff der Coolness.

Jacques bekam seinen ersten Photoapparat – eine schwere, hölzerne Plattenkamera – mit acht Jahren. Er lernte schnell und seine Leidenschaft fand bei den Eltern Anerkennung: 1904 bekam er eine Gaumont Block-Notes mit einer Verschlußzeit von einer hundertstel Sekunde, 1910 eine Klapp-Takyr mit einer Verschlußzeit von einer tausendstel Sekunde. Seine Mutter erlaubte ihm, die Kamera sonntags zur Messe mitzunehmen, damit er danach gleich wieder seinem Hobby nachgehen konnte. Er photographierte das, was er am besten kannte, die »riesige Parklandschaft« um ihn herum, die für ihn das normale Leben darstellte: die Familie und ihre Dienerschaft sowie die mondänen Müßiggänger bei ihren Vergnügungen am Strand, auf der Rennbahn und auf improvisierten Flugplätzen, auf Skiern, Schlittschuhen und Rodelschlitten. Er ging dicht heran, wenn Rennautos vorbeidonnerten, und lernte, einen schnellen Schwenk zu machen, um den Eindruck der Geschwindigkeit zu verstärken. Er ging auch so dicht wie möglich an die glamourösen, prachtvoll gekleideten – mal mehr, mal weniger ehrbaren – Frauen heran, die ihm in gemächlicherem Tempo im Bois de Boulogne entgegenkamen. In dem Park gab es drei große Wege: einen für Wagen, einen für Reiter und einen schmalen Fußweg zwischen den Bäumen, der den sinnigen Namen Sentier de la Vertu (»Pfad der Tugend«) trug.

»Hier liege ich auf der Lauer. Ich sitze auf einem eisernen Stuhl, die Kamera schon vorab eingestellt. Entfernung: vier bis fünf Meter; Belichtung: Schlitzverschluß 4 mm; Blende: je nachdem, aus welcher Richtung sie kommt. Ich kann sehr gut Entfernungen schätzen. Schon schwieriger, wenn sie in dem Moment, wenn die Schärfe stimmt, nur einen Fuß nach vorn ausgestreckt hat (das ist die vergnüglichste Berechnung) … Sie ist die Dame in großer Aufmachung, ausgesprochen elegant, ausgesprochen lächerlich … oder ausgesprochen schön, wer weiß? Schon von weitem, inmitten der Spaziergänger, sticht sie hervor wie ein Goldfasan im Hühnerhaus. Sie kommt näher … Ich bin zaghaft, ein wenig zittrig. Zwanzig Meter … zehn Meter … acht … sechs, und klick! Das Verschlußgeräusch meiner großen Kamera ist so laut, daß die Dame fast so sehr zusammenzuckt wie ich. Das macht überhaupt nichts; nur macht es dem Mann mit der lauten Stimme etwas, der sie begleitet und der mich mit wütendem Blick zu packen versucht. Nach außen hin lächle ich, aber im Innern zittere ich an manchen Tagen wie Espenlaub. Aber was macht das schon; es zählt einzig und allein die Freude, ein neues Photo zu haben.«

Und so entstanden einige der elegantesten und eindrücklichsten Bilder der Belle Époque: die kolossale Anna la Pradvina, die von zwei Jack Russells vorwärtsgezogen wird; Frauen mit turmhohen Rokokohüten und komplizierten Schleiern; ein Damentrio (zwei der Damen in schwarzweiß gestreiften Kleidern), an einer Rennbahn auf Stühlen stehend – ein Bild, das ein halbes Jahrhundert später Cecil Beaton zu seinen Kostümentwürfen für »My Fair Lady« inspirierte. Zwielichtige Frauen, einladende Frauen, aberwitzige Frauen, schöne Frauen. Und vielleicht wären sie vom Auftauchen einer Kamera gar nicht so überrascht gewesen, wie Lartigue meint: Hinter diesen Bäumen lauerten auch zahlreiche Prä-Paparazzi und schossen Photos für »La Mode pratique« und »Femina«. Die hätten natürlich etwas anders ausgesehen als der fünfzehnjährige Jacques.

Er bewegte sich mit Leichtigkeit in einer Welt, in der Stil und Kultur weitgehend deckungsgleich waren: (…)

Aus dem Englischen von Gertraude Krueger

SINN UND FORM 6/2023, S. 768-775, hier S. 768-771