[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-70-6

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 2/2023

Seiler, Lutz

Die Moosbrand-Geschichte

Grüne Schläfen

Woran ich mich erinnere: daß Schnee gefallen war am Abend der ersten »moosbrand«-Lesung im Spätherbst 1993. Die Adresse hieß An der Trift 5 in Wilhelmshorst. Elf Autorinnen und Autoren lasen ihre unveröffentlichten Texte und sprachen darüber, die meisten kannten sich schon aus den achtziger Jahren und waren befreundet, darunter Elke Erb, Thomas Böhme, Cornelia Saxe, Thomas Kunst, Nadja Gogolin, Jörg Schieke, Katrin Dorn, Klaus Michael. Einige kamen aus Berlin, einige waren aus Leipzig angereist – man würde übernachten, man nahm sich die Zeit.

Schon am Nachmittag, während unserer Wanderung über die Felder von Wilhelmshorst nach Langerwisch und Wildenbruch, hatte es zu schneien begonnen. Wir gingen die Chaussee nach Langerwisch hinunter; ich erinnere mich, daß ich zu Thomas Böhme, der in den ersten Jahren des Schreibens ein Freund und Mentor gewesen war, eine abfällige Bemerkung machte über das Wort Langerwisch auf dem Ortsschild: »Langerwisch, schon vom Klang her unbrauchbar«, so oder so ähnlich redete ich, halb zu Böhme, halb vor mich hin, ich hing damals einem Ästhetizismus an, der die sogenannte Wirklichkeit für minderwertig hielt, mit der äußeren Welt war literarisch nicht viel anzufangen, und ich erinnere mich auch an Böhmes Antwort, die mich zurechtwies. Tatsächlich kannte ich das Gedicht noch nicht: »Kindheit in Alt-Langerwisch« aus Peter Huchels erstem Gedichtband, erschienen 1948: »Kindheit, oh blühende Zauch …« In einem Brief an seinen Übersetzer Ludvík Kundera schreibt Huchel: »Die Zauch, meist ›Alte Zauche‹ ist der Landschaftsname meiner Heimat.« Inzwischen kann bedauert werden, daß niemand fotografiert hat, während wir so durch die Zauche zogen. Vielleicht, weil es mit der Situation und dem Gefühl ihrer Besonderheit gebrochen und, so verstehe ich es heute, als Verstoß gegolten hätte gegen das Selbstverständnis dieser Tage.

Ich erinnere mich an die große Runde, in der wir dann saßen, um uns vorzulesen, und an die Hochstimmung in Erwartung der neuen Gedichte. Alles war festlich, der große Raum, die offenen Flügeltüren; die Lesung dann sehr lang und die Gespräche kontrovers. Unveröffentlichte, vielleicht sogar unfertige Texte zu lesen, setzte ein gewisses Maß an Vertrauen und Stabilität voraus, nicht nur, um den Ad-hoc-Rezensionen Elke Erbs gewachsen zu sein. Nur wenige im Kreis hatten schon eigene Bücher, einige befanden sich genau auf dieser Schwelle vor dem ersten Buch, in dieser besonderen, unter Umständen verletzlichen Phase der Arbeit.

Ich erinnere mich auch, daß Thomas Kunst, der sich damals »der Highlander« nannte (das war der Titel einer Serie, die gerade im Fernsehen lief), plötzlich nicht darauf verzichten konnte, seine Kritik mit der Fanfare »da krieg ich grüne Schläfen« einzuleiten, ein Wort, das sich mir bis heute, warum auch immer, tief eingeprägt hat: Der Highlander mit grünen Schläfen, im Grunde war das schon ein Bild für »moosbrand«, etwas zwischen »Waldgang« und »unheimlichem Hulk«, der Klang eines kräftigen Schreitens ins Hochland der Literatur, aber noch nicht das Initial für den späteren Namen.

Dabei ist Thomas Kunsts Kritik kein besonders treffendes Beispiel, denn es ging nicht um die eitle Attacke. Entscheidend in diesem Kreis war der unvermittelte Austausch, Ausdruck einer Selbstermächtigung und etwas, das Gert Neumann einmal »den außerordentlich seltenen Spannungsraum der Begegnung« genannt hat, ein Raum für Literatur jenseits der Institutionen, gründend auf bestimmten Überzeugungen, etwa auf jener von der Unbedingtheit des Gedichts: Gerade seine fehlende kommerzielle Verwertbarkeit begründete die Ausnahmestellung des Genres und zugleich sein utopisches Potential, es begründete das Kostbare (nicht zu Fotografierende) dieser Begegnung, aus der die Zeitschrift »moosbrand« hervorgehen sollte. Ein autonomer Ausgangspunkt, der es erlaubte, auf »eindeutig doppeldeutige Stellen« (Jörg Schieke) zu verzichten: Anschlußfähigkeit, an welchen Diskurs auch immer, mußte in dieser Runde nicht bewiesen werden.

Sicher, wer zu dieser Zeit, in der ersten Hälfte der neunziger Jahre, »Erfolg« hatte und womit, wurde nicht weniger heftig diskutiert – dafür gab es die Pausen und Getränke, Getränke genug für den Verriß von allem und jedem, doch ohne Bitternis, falls möglich, denn letztlich war das unwichtig: Man stand in der Küche, aß Soljanka mit Brot (ein riesiger Topf auf dem Herd) und redete weiter, endlos, man redete sich um Kopf und Kragen, wie man so sagt oder früher gesagt hat, und immer wieder fielen dabei auch die wichtigen Namen dieser Zeit, Inger Christensen, Wolfgang Hilbig, Unica Zürn, Jan Skácel, Maurice Blanchot, Friederike Mayröcker, Michel Foucault, Ulrich Zieger, Gerhard Falkner, Peter Waterhouse, Andreas Koziol, Richard Brautigan, Ryszard Krynicki, Les Murray, Ilse Aichinger, Jürgen Becker, Donald Barthelme, Hans Henny Jahnn – und so weiter und so fort, kein Kanon, kein »Olymp«, nur eine ganz spontane Auswahl in diesem Moment meiner Erinnerung. Es mußte viel gelesen werden, vor allem von dem, was nur wenige Jahre zuvor noch unerreichbar gewesen war. Auffällig aus heutiger Sicht: ein offener, rückhaltloser Umgang. Sich gegenseitig auf Quellen, Texte und Techniken aufmerksam zu machen und die eigenen Entdeckungen weiterzugeben, schien vollkommen normal, trotz Konkurrenz, die natürlich vorhanden war und auch nicht geleugnet werden mußte, aber hier keine Rolle spielte. Wenn ich heute versuche, an diesen Raum zurückzudenken (diesen Vorraum von »moosbrand«), sehe ich vor allem ein phantastisches Moment, einen ganz irrationalen, unausgesprochenen Glauben, getragen von einer Art gegenseitigem Vertrauen. Als ob in diesem Austausch, an diesen Abenden beim Lesen oder in der Küche am Tisch das einmalige unumstößliche Gedicht hätte begründet werden können –, als wäre es nicht um Autorschaft gegangen, sondern allein um diese Sphäre, also darum, die utopische Zelle zu bilden, die den zukünftigen Text, den für alle Zeiten unantastbaren Vers hervorbringen würde.

Wilhelmshorst

Im Sommer 1993 zogen wir von Berlin nach Wilhelmshorst, eine Siedlung im Süden von Potsdam, die um die Jahrhundertwende in den mittelmärkischen Kiefernwald gebaut worden war. Der Sandboden auf den Wegen und die Kiefern rundum bedeuteten »Norden«. Wenn wir früher in den Ferien auf der F 2 (der heutigen B 2) von Thüringen an die Ostsee fuhren, begann für uns in dieser Gegend die Küste, dahinter lag das Meer.

Meine letzte Adresse war Rykestraße 27 in Berlin gewesen, ein Zimmer mit Küche in einer in den achtziger Jahren vollständig heruntergekommenen Mietskaserne, die jetzt saniert werden sollte. Berlin zu verlassen tat gut. In der mir fremden märkischen Landschaft hatte ich Schreibzustände, die ich vom Leben in der Stadt nicht kannte, und das Haus An der Trift Nr. 5 war vergleichsweise ein Wunder, eine einzige Verheißung: Die beiden großen Wohnzimmer, die nur eine Schiebetür trennte, schienen für Lesungen oder Ausstellungen wie gemacht. Man müßte die Bilder nicht einmal hängen, dachte ich (plötzlich auch Galerist), es reichte, sie hier auf den Boden zu stellen und so daran vorüberzuschlendern und so weiter … Leere Wände, helle Zimmer, der Garten und die Kiefern vor dem Fenster und unter dem Dach eine Kammer (die mein Schreibplatz werden sollte) mit Blick über den Bahndamm und die Felder Richtung Langerwisch. In den großen Kellerräumen konnte eine Handpresse für graphische Drucke aufgebaut oder sogar eine kleine Druckerei eingerichtet werden – solche Gedanken und Pläne beschäftigten mich. Ich war dreißig Jahre alt und das Leben ein »Existenzprojekt«, wie Foucault es nannte. Zu meinen Nachwende-Phantasien gehörte, daß es möglich sein müßte – neben dem Schrei ben –, auch die handwerklich-technische Seite der Literatur kurzerhand selbst zu übernehmen, obwohl ich von Druck und Papier nicht die leiseste Ahnung hatte.

Erst kurz vor unserem Umzug hatte ich erfahren, daß Wilhelmshorst der Ort Peter Huchels und Redaktionssitz der Zeitschrift Sinn und Form gewesen war. Vom Haus An der Trift bis zu Huchel im Hubertusweg brauchte ich etwa zwanzig Minuten. Eine Strecke, die ich in den Monaten nach der Geburt meines Sohnes unzählige Male zurückgelegt habe, mit dem Kind im Kinderwagen, das vom Gerüttel meiner Fahrt über die Wege aus Wurzeln und Sand augenblicklich in den Schlaf fiel, erst die Trift hinunter bis zur Potsdamer Straße (heute Peter-Huchel-Chaussee), An der Aue links ab, dann rechts in den Hubertusweg, wo die von Bernhard Hoeft (einem Berliner Ranke-Forscher) erbaute Villa lag, die Huchel 1954 erworben hatte.

Zwar kam ich als Pilgrim, doch mein wiederholter, beinah täglicher Vormarsch glich am Ende wohl eher einer Art Patrouille oder Wachdienst: Ich stand am Jägerzaun und beobachtete das Haus, aus dem der Dichter gut zwei Jahrzehnte zuvor vertrieben worden war, und versuchte, einen möglichst strengen, vorwurfsvollen Eindruck zu machen, soweit das möglich ist für einen Mann mit Kinderwagen. Ich starrte auf die vom biederen Kratzputz des Ostens verschandelte Fassade und murmelte Verse vor mich hin: »Willkommen sind Gäste, / die Unkraut lieben, / die nicht scheuen den Steinpfad, vom Gras überwachsen. / Es kommen keine.« Nur ich kam, und zwar so lange, bis die beiden Familien, die inzwischen Huchels Haus bewohnten, plötzlich verschwunden waren. Leiser Triumph, obwohl dieser Abzug doch nichts mit meiner Wache und ihrer zweifelhaften Drohgebärde zu tun gehabt haben konnte. Immerhin war es jetzt möglich, Pläne für Huchels »Heimkehr« zu schmieden, was ein paar Jahre später auch gelang. Mit dem Segen Monica Huchels, der Witwe des Dichters, die in Staufen bei Freiburg lebte, und dank der Vermittlung des Berliner Literaturwissenschaftlers und Publizisten Hans Dieter Zimmermann, des Vertrauten Monica Huchels, konnte nur wenige Jahre später das Peter-Huchel-Haus eröffnet werden.

Der Sand, die Wurzeln und die Wege dieser Zeit: Huchels Gedichte hatte ich während meiner Armeezeit gelesen, zuerst den Band »Gedichte« von 1948, sein Debüt. Das Buch steckte unter dem Dämmfilz der Motorhaube meines W 50 Ballon, eines Fünftonners, der mit Teilen einer Scheinbrücke beladen war, die ich als Kraftfahrer der Nationalen Volksarmee je nach »Gefechtslage« durchs Gelände manövrierte. Scheinpanzer, Scheinstellungen, Scheinbrücken – Attrappen waren unsere Spezialität, eine Taktik für den Ernstfall, bei der es darum gehen würde, den NATO-Piloten im Cockpit ihrer Tornados massenweise Technik, Schlagkraft und Truppenstärke vorzutäuschen.

Nach und nach erfuhr ich mehr über Huchel – seine Lebensumstände in Wilhelmshorst, das Jahrzehnt der Isolation und Überwachung, nachdem ihm 1962 Sinn und Form aus der Hand genommen worden war. Huchel für »moosbrand« herbeizurufen lag nah, im wahrsten Sinne des Wortes. »Der du die Fackeln roten Laubes der Alleen / zu welker Asche und November brennst …« Am ersten »moosbrand«-Abend las jeder von uns ein Huchel-Gedicht, Huchel wurde, wenn man so will, zum Schutzgeist dieser Runde erkoren. »Der Totenherbst« heißt sein Gedicht, das mit Asche, Laubbrand und November das erste Heft von »moosbrand« beschließt. Damals war das mein Lieblingsgedicht.

»Vorhaben wittern«

1993: Seit zehn Jahren schrieb ich Gedichte, ein eigenes Buch war nicht in Sicht, als das erste Heft von »moosbrand« erschien, herausgegeben im Selbstverlag, gemeinsam mit Klaus Michael. Klaus Michael hatte ich auf Wohnungslesungen in Berlin kennengelernt, nach dem Mauerfall. Die Tradition der Wohnungslesungen, die aus den siebziger und achtziger Jahren stammte, bestand hier und da fort, und schließlich knüpfte auch »moosbrand« dort an. In den achtziger Jahren war Klaus Michael einer der kritischen Köpfe des literarischen Undergrounds in Ostberlin gewesen, wo er unter dem Pseudonym Michael Thulin publiziert und bis 1990 die Zeitschrift »Liane« mitherausgegeben hatte. Als wir uns wieder trafen, arbeitete er gerade an seinem Buch über die Stasiverwicklungen der Ostberliner »Szene« (»MachtSpiele. Literatur und Staatssicherheit«, mit Peter Böthig).

Heute ist nicht mehr zu entscheiden, wer von uns zuerst auf den Gedanken kam, mit den Wilhelmshorster Texten eine Zeitschrift zu machen, aber ich erinnere mich gut daran, daß wir schon im Frühjahr 1992 darüber gesprochen hatten, daß es jetzt wieder wichtig und im Grunde unabdingbar wäre, »etwas Eigenes« in die Welt zu setzen. Seltsamerweise hatte dieses Gespräch auf der Abschiedsparty der Zeitschrift »Theater der Zeit« stattgefunden, an einer Bar des »Café Moskwa« in der Karl-Marx-Allee, das jetzt leer stand, doch ab und zu noch vermietet wurde. Die Restaurants im »Moskwa« (ich glaube, sie hießen »Spezialitätenstuben«, eine »Mokkastube« gab es auch) waren nach Völkern der Sowjetunion benannt. Es gab den russischen Salon und den ukrainischen Salon, den Salon Kaukasus und einen Nebensalon namens Leningrad. Als architektonische Besonderheit galten die Treppen im »Moskwa« – eine breite, schön geschwungene Treppe nach oben und eine dunkle lange Treppe nach unten, so jedenfalls erinnere ich mich. Wir gingen diese Treppe nach unten ins Untergeschoß und saßen dort lange an der Bar.

»Theater der Zeit« erschien im Henschelverlag, der 1992 unter Kontrolle der Treuhand geriet und 1993 Konkurs anmelden mußte. Dafür, daß eine Zeitschrift verabschiedet wurde, die jahrzehntelang die Theaterpraxis kommentiert und neue Stücke abgedruckt hatte, war die Stimmung ausgesprochen gut, beinah ausgelassen. Niemand ging nach Hause, irgendwann wurde getanzt, es herrschte jene Euphorie der Melancholie, wie sie vielleicht typisch war für diese Jahre und offensichtlich auch uns erfaßt hatte. Anders ist kaum zu erklären, daß uns gerade dort, bei diesem Totenschmaus, denn um nichts anderes handelte es sich, jener Moment von Begeisterung umfangen konnte, mit dem wir uns wenig später ganz bereit fanden für ein Unternehmen wie »moosbrand«. Abschied und Anfang waren das »Theater dieser Zeit«, könnte man sagen, klänge das nicht zu melodramatisch. »Vorhaben wittern« heißt ein Gedicht Elke Erbs in »moosbrand« Heft 1. Und tatsächlich wurde auch »Theater der Zeit« bald neu begründet (Heldentat einiger Mitglieder der Redaktion) und existiert bis heute – einer der äußerst seltenen Fälle für das Überleben einer ostdeutschen Zeitschrift in diesen Jahren, in denen Sender, Zeitungen und Zeitschriften, die zu jener »Substanz der Kultur« gehörten, die es laut Einigungsvertrag zu erhalten gegolten hätte, reihenweise von der Bildfläche verschwanden.

Das Haus An der Trift 5, Peter Huchel als Schutzgeist oder auch das »Moskwa« – beschreibbare Umstände, nicht ohne Bedeutung, doch elementarste Voraussetzung für »moosbrand« war die Einzigartigkeit der in Wilhelmshorst gelesenen Texte, darunter die surrealistischen Gebilde Thomas Kunsts, die sprachmagischen Verdichtungen Jörg Schiekes und Thomas Böhmes, die hyperreale Poesie Elke Erbs oder die lustvolle Prosa Cornelia Saxes über ihre Reise durch die lesbischen Clubs von Amsterdam, all diese Stimmen, die direkt aus der Schreibwerkstatt tönten, waren faszinierend genug. Von einer gemeinsamen Programmatik zu sprechen wäre sicher verfehlt, denn es ging, wie gesagt, um eine Öffnung der Werkstatt und letztlich um eine gemeinsame Form des Gesprächs. Wäre es trotzdem notwendig, etwas auszudrücken von dem, was uns gemeinsam war, kämen mir Inger Christensens Rede über den »Geheimniszustand« oder Wolfgang Hilbigs Essay »Über den Tonfall« in den Sinn. Hilbigs Kritik der Gegenwartslyrik fordert die Durchdringung der sogenannten Realität (für ihn das Scheinhafte, die Oberfläche) hin zu einem Wesentlichen, Substantiellen, Historischen: »Richtig, diese Lyrik wird von der sichtbaren Realität erweckt und sie stirbt in dieselbe zurück. Damit ist die Lyrik eine zweitrangige, wenn nicht gar drittrangige Sache (…) Die Spürhunde der Realität haben die Sprache ausgerauft, der Tonfall der Realität ist der ätzende Agens, in dem die Stimmen der Lyrik ersticken.« Inger Christensen hat mit ihrer Bezugnahme auf Novalis (»Das Äußre ist ein in Geheimnißzustand erhobnes Innre«) auf die geheimnisvolle Verbindung von Wirklichkeit und Sprache hingewiesen, deren Durchdringung sie als die eigentliche Erkenntnisweise der Poesie beschreibt: »Diese Verbundenheit, sie ist ein Mysterium. Sie ist es, worein die Poesie eintreten muß.«

(…)

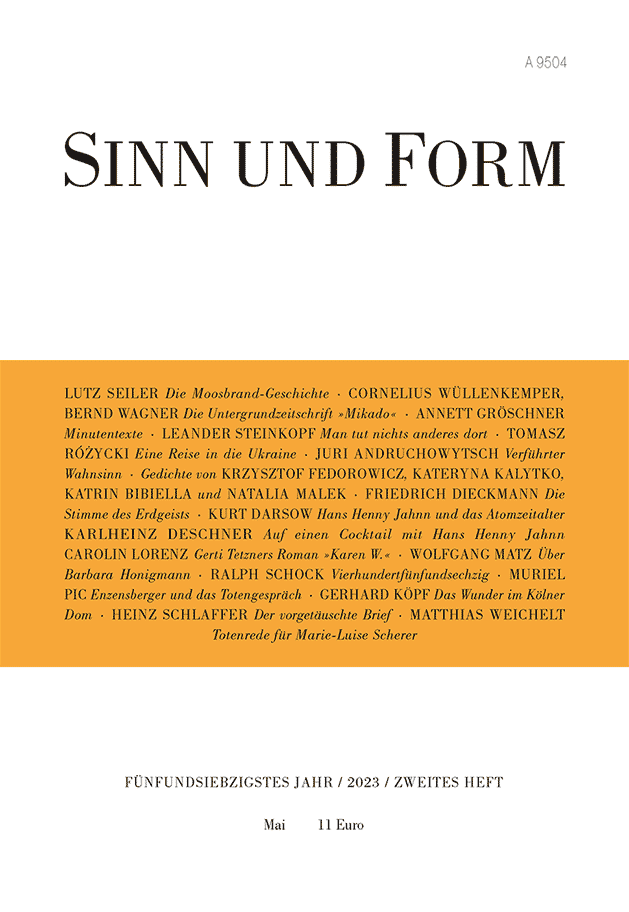

SINN UND FORM 2/2023, S. 149-162, hier S. 149-154