[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-60-7

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

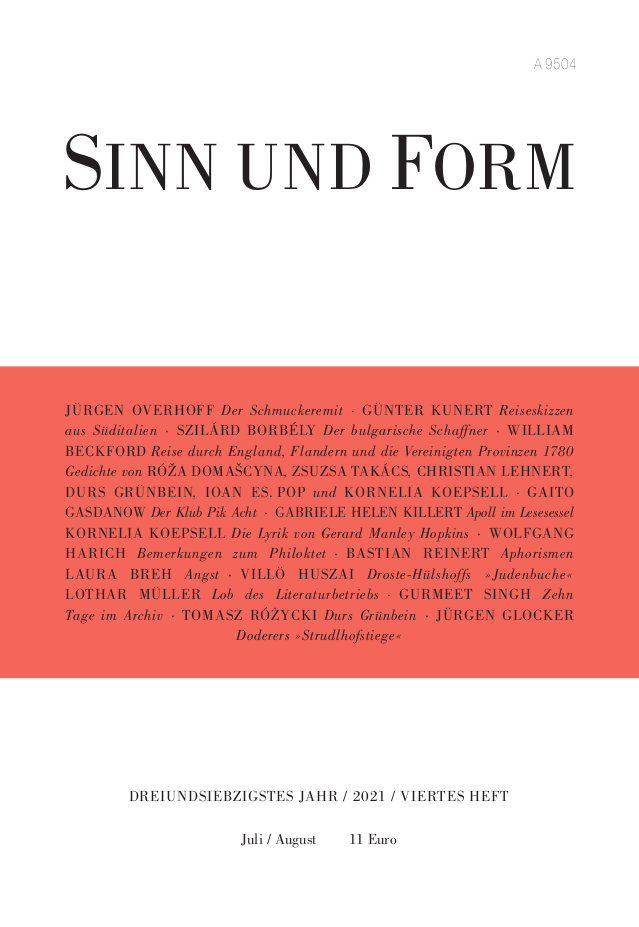

Leseprobe aus Heft 4/2021

Singh, Gurmeet

Bruchstücke der Geschichte. Zehn Tage im Archiv des Literaturhauses Berlin

Im März 2021 ging ich ins Literaturhaus Berlin, um dessen Archiv in Augenschein zu nehmen. Das Anliegen des Hauses: Man wollte Schriftsteller abseits des Mainstreams einladen, die Fülle von Material und Dokumenten aus vierzig Jahren zu erkunden und einen »frischen Blick« auf die Geschichte des Hauses zu werfen. »Bleiben Sie eine Woche, vielleicht finden Sie ja etwas Interessantes«, hieß es von seiten der Leitung.

Schon das war interessant. Ich lebte seit acht Jahren in Berlin, und so etwas war mir noch nicht passiert. Institutionen fordern einen sonst nicht einfach dazu auf, sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Aber auch der Hintergedanke war ein besonderer. Mein Blick sollte »frisch« sein. Was wohl hieß, daß noch nicht allzu viele People of Color (POC), also nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehörende Menschen, an Veranstaltungen mitgewirkt hatten. Ich bin 1987 geboren, Brite, POC, aus der Arbeiterklasse: Reicht das, um etwas Stichhaltiges über das Archiv zu sagen?Doch vielleicht konnte ich es wie ein Instrument bedienen, hier oder dort eine Taste drücken und hören, wie es klingt. Oder es wie den Chor im Theater etwas fragen und schauen, was es antwortet. Ich bin in der Nähe von Fabriken in Handsworth, Birmingham aufgewachsen. Deutsch ist meine dritte Sprache. Und ausgerechnet ich sollte das Archiv einer literarischen Institution Berlins durchstöbern? Lächerlich!

»Na klar«, sagte ich, »mache ich!«

»Das Literaturhaus ist eröffnet, und was sich da öffnet, soll ein Haus für die Literatur sein, ein Haus, in dem Literatur geachtet und geliebt wird, ein Haus auch, in dem für diese Liebe geworben wird.« Das sagte Herbert Wiesner, der erste Leiter, zur Eröffnung am 29. Juni 1986. Seine Rede ist eines der ersten Dokumente, die ich fand.

Das Archiv ist ein kleines dunkles Zimmer ganz oben in dem Haus in der Fasanenstraße. Zwei Wände mit Regalen voller alter Ordner. In der Mitte ein Tisch: Computer, Kabel, Telefon, Wasserflaschen. Ringsum Schachteln, Papier, Bücher, Kassetten, Bilder. Die kahlen Zweige des großen Baumes vor dem Haus schlucken jedes noch so trübe Licht.

Auf den Ordnern steht »Ausstellung«, »Briefe«, »Aktivitäten«, »Presse«, »Vorstand«. Es sind rund hundert Stück, geordnet zwar, aber nicht einheitlich. Manche sind voll, andere enthalten bloß an die zwanzig Blätter. Ich frage mich: Was kommt ins Archiv? Und überlege, was ich mit all den Bruchstücken, den Papierfetzen anfangen soll. Läßt sich damit wirklich eine Geschichte erzählen? Wie kann man daraus etwas zusammensetzen?

»Spiel einfach damit. Benutze es wie ein Instrument, erinnerst du dich? Schau, was für Töne dabei herauskommen. Leg einfach ein Bruchstück neben das andere. Vielleicht entsteht daraus eine Geschichte.« Eine brauchbare Strategie. Keine wissenschaftliche zwar, doch am Ende des ersten Tages werden einige Themen angeschlagen, die mich während der restlichen Zeit im Archiv beschäftigen: das Haus als Institution, Deutschland, wie Autoren gefördert und erinnert werden.

Also, noch einmal von vorn: die Eröffnung des Hauses. Die Rede wurde getippt und handschriftlich korrigiert. Wiesner spricht überraschenderweise von »Widerständen« gegen das Haus. Welche mögen das gewesen sein? Es hat etwas mit Auseinandersetzungen in der literarischen Öffentlichkeit der Vergangenheit zu tun.

Anscheinend ging es um folgendes: Zum Zeitpunkt der Gründung gab es in Westberlin mehrere Schriftstellerorganisationen. Eine davon, der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS), war Teil der Gewerkschaft IG Druck und Kunst, und deren Erweiterung zu einer IG Medien gestaltete sich schwierig. Einige VS-Mitglieder verwickelten sich in ideologische Grabenkämpfe (»Gewerkschaftsfeinde«, »Gewerkschaftsbürokraten« etc.).

Man empfand die Notwendigkeit, sich zu organisieren und die Sache der Literatur zu vertreten, ohne sich den Diktaten der Gewerkschaftspolitik zu unterwerfen. Günter Grass forderte ein neues »Romanisches Café«, einen Ort, wo Schriftsteller sich treffen und frei von ideologischen Auseinandersetzungen diskutieren konnten. Friedrich Christian Delius forderte eine neue »Schriftstellerlobby«. In den Briefen, Leitartikeln, Reden dieser Zeit ging es stets darum, alte »dogmatische« Auffassungen beiseite zu lassen und die Literatur als solche zu würdigen. Grass wandte sich zudem gegen die aus seiner Sicht zu lasche Haltung des VS gegenüber den Diktaturen Osteuropas. Der rumäniendeutsche Schriftsteller Rolf Bossert hatte in Westdeutschland Asyl erhalten. Zwei Monate später wurde er an seinem neuen Wohnort Frankfurt tot aufgefunden. Ob Mord, Selbstmord oder Unfall, blieb unklar. Es gab den Wunsch, in Diktaturen lebende Autoren zu schützen, was die eher linken westlichen Organisationen nach Grass’ Ansicht nicht ausreichend taten.

Das war die Atmosphäre, in der das Literaturhaus Berlin entstand: normale Probleme der politischen Organisation und Streitpunkte zwischen Ost und West. Auch die Mißbilligung seiner Gründung könnte politisch motiviert gewesen sein: Das Haus könnte wie eine Art Gewerkschaft ohne politisches Programm gewirkt haben. Vielleicht mißfiel der Presse aber auch, daß dem Trägerverein eine schöne Gründerzeitvilla mitten in Westberlin zugesprochen wurde. Durch die Angriffe entstand eine chaotische Situation. Aber Herbert Wiesner verteidigte das Haus eisern. Dessen Daseinsberechtigung lag schließlich auf der Hand: Die Schriftsteller brauchten Unterstützung. Im Westen brauchten sie Schutz vor der freien Marktwirtschaft (»Es müßte jemand verdammt schnell schreiben, wenn er damit auf den Stundenlohn einer Schreibkraft kommen wollte«), im Osten vor repressiven Regimes.

Die Eröffnung wurde auf denselben Tag wie das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft gelegt. Man konnte zwar nicht voraussehen, daß Westdeutschland im Finale stehen würde, aber wann es stattfinden würde, war immerhin bekannt. Warum eröffnet man an einem solchen Tag sein Haus und plant um 17:30 Uhr eine Lyriklesung und um 22:30 Uhr eine Diskussion über Fußball, Kultur und Literatur? 22:30! Im Programm steht, diese Runde finde nach »dem letzten Spiel der Fußballweltmeisterschaft statt«. Ich gewinne den Eindruck, daß Chaos und die Notwendigkeit zur Selbstrechtfertigung für die ersten Jahre des Hauses prägend waren.

Das Literaturhaus rechtfertigte seinen Zweck (und die empfangenen Fördergelder) mit seinen Vorhaben, mit Ausstellungen und Veranstaltungen. Das zeigt sich deutlich am Umgang mit der DDR. Das Haus »konfrontierte« sich mit dem Osten. Im November 1987 fand eine Veranstaltung statt, die »Begegnungen« mit Kinderbüchern aus der DDR versprach. Das zeigt, wie das Haus sich selbst und sein Publikum wahrnahm. Schließlich gibt es Konfrontation nur dann, wenn etwas anders ist. Dann fiel die Mauer, das wiedervereinigte Deutschland war geboren und tiefergehende Fragen über die frühere DDR wurden gestellt. Was war das für ein Land? Was hatte es seinen Schriftstellern angetan? Und wie konnte der Westen überhaupt mit diesem Regime kooperiere Als Außenseiter berührten mich die materiellen Aspekte des Archivs, die »Made-in-Germany«-Plastikhüllen, die Umschläge mit dem DDR-Poststempel. Die Tatsache, daß man Briefe schrieb und Faxe sendete. Mich erstaunten auch die kleinen Briefumschläge, A5 oder A6. A4-Briefe wurden zweifach gefalzt und hatten so genau wie das alte Berlin vier Sektoren.

Obwohl das Literaturhaus nun eines für das wiedervereinigte Deutschland war, betrachtete es den Osten immer noch als etwas anderes. Es war nach wie vor eine Westberliner Institution. Die Falzungen waren immer noch sichtbar, obwohl das Papier nun aufgefaltet dalag.

Nach dem Fall der Mauer konnte man die Archive der ehemaligen Staatsapparate einsehen, auch die der literarischen Zensurbehörde. In den frühen neunziger Jahren gab es im Literaturhaus eine Ausstellung über »Zensur in der DDR«. Damit tat das Haus zweierlei. Es machte die Autoren bekannt, die im Osten bedroht waren, und fragte zugleich danach, was dieses neue, wiedervereinigte Deutschland eigentlich sei. Für die Ausstellung wurde gründlich recherchiert, unter den aus den DDR-Behörden beschafften Unterlagen finden sich auch Einschätzungen von Romanen. Christa Wolfs »Nachdenken über Christa T.« bereitete den Zensoren besondere Kopfschmerzen. Es erhalte viel Aufmerksamkeit in »kapitalistischen Ländern«, heißt es in einem Schreiben an den Kulturminister Gysi. Es stammte aus der HV, der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, faktisch die Zensurbehörde im Osten. Erfüllte ein Buch nicht die ideologischen Standards, wurde es nicht veröffentlicht.

Der bedeutendste Einwand der Zensoren bei Christa Wolf war, daß ihre Protagonistin sich schwertat, in der Gesellschaft ihren Platz zu finden. Der Zensor hob ein Zitat besonders hervor: »Dann wieder muß ich allein sein können.« In seiner Rede zur Ausstellung spricht Wiesner vom Zensor im Kopf der Schriftsteller und bezieht sich damit auf einen Brief Helga Schuberts an das Literaturhaus. Sie habe das Regime überlebt, weil sie es durchschaut, nicht, weil sie Widerstand geleistet habe. Widerstand, heißt das implizit, wäre selbstmörderisch gewesen. Der Osten zwang die Leute dazu, ihre Kreativität zurückzuhalten.

Draußen rief ein Zilpzalp unaufhörlich wie der morgendliche Wecker. Als ich endlich zum Fenster ging, war er weg.

Ich setzte mich wieder, um mich mit der schriftlichen Produktion des Hauses von 1987 bis 1995 zu beschäftigen (beworben als »Texte aus dem Literaturhaus«). Fünf von elf Bänden handelten explizit von der deutschen Vergangenheit: von den idealisierten Zwanzigern über die Nazizeit bis zu den Exklaven deutscher Literatur. Diese Bücher waren Begleitpublikationen zu Ausstellungen, das Publikum mußte also ein besonderes Interesse an diesen Themen haben.

Warum geht es immer um Deutschland? fragte ich mich. Warum handeln diese Ausstellungen immer wieder davon, was Deutschland eigentlich ist?

Es leuchtete mir ein, daß das Haus sich in der Zeit des Mauerfalls für die DDR interessierte. Aber warum ging es auch in den 2000er Jahren noch so sehr um Deutschland, um die Frage, was es war und was es sein könnte?

Dann ging es mir ganz plötzlich auf, das Offensichtliche: Das Land hatte jahrelang schwer an seiner Nazivergangenheit zu tragen gehabt. Ich weiß, daß Deutsche den Holocaust sehr ernst nehmen. Aber zuletzt hatte ich den Eindruck gewonnen, daß man allmählich damit zu leben gelernt hat. Im Archiv dagegen sah ich eine Nation, die beständig mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft rang. Durch das Archiv begriff ich, daß Deutschland sich nicht nur irgendwie mit seiner Vergangenheit beschäftigte. Diese Vergangenheit machte es vielmehr notwendig, aber auch äußerst schwierig, dauernd über das eigene Land und seine Rolle in der Welt zu reden. Ich fing an zu verstehen, warum das Literaturhaus sein Programm auf eben diese Weise zusammenstellte: weil Deutschland Millionen Menschen umgebracht und Bücher verbrannt hatte.

Um mir über das Haus und sein sakrales Verständnis von Büchern klarzuwerden, mußte ich mich damit auseinandersetzen. Durch die permanente Aufarbeitung der Geschichte, die andauernde Selbstreflexion wurde das Literaturhaus für mich zur Verkörperung der nationalen Frage: Was ist Deutschland? Erinnern wir uns an Grass’ Ruf nach einem neuen Romanischen Café. Oder an Wiesners Klage in der Eröffnungsrede, daß es kein bibliophiles Bürgertum und keine akademische Öffentlichkeit mehr gebe. Es schien, als würde man frühere Epochen der deutschen Gesellschaft idealisieren. Grass und Wiesner wollten in das Deutschland vor der Nazizeit zurückspringen, als Politik und Literatur angeblich noch Teil einer gebildeten und vernünftigen Gesellschaft waren.

Mit der Wiedervereinigung veränderte sich die Perspektive. Und auch neue Ausstellungen wurden möglich. In den späten Neunzigern wurde die Frage danach, was Deutschland sei, auch auf die Prager deutsche Literatur und deutschsprachige Autoren aus anderen Ländern erweitert, wie Paul Celan und Max Frisch. 2001 nahm das Literaturhaus in dem Versuch, im Chaos der Moderne einen Sinn zu entdecken, 1929 in den Blick, ein Jahr, das in Deutschland trotz des Aufstiegs der Nationalsozialisten radikal andere Optionen geboten habe.

2006 schien Deutschland noch einmal über sich und seine Rolle in der Welt nachzudenken. Vermutlich aufgrund der hier stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft, die eine etwas entspanntere Einstellung zum Nationalgefühl mit sich brachte. Kurz darauf präsentierte das Literaturhaus die Doppelleben-Ausstellung »Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland« und schuf damit einen Raum, in dem man über Autoren und Werke aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts nachdenken konnte – und nicht nur über die Greueltaten jener Zeit.

Nichts von all dem ist neu für deutsche Leser. Aber für jemanden wie mich, einen Außenseiter, ist genau das interessant. Als ich durch das Archiv ging, die Regalmeter des Materials sah, aus dem die Ausstellungen entstanden waren, die unentwegten nationalen Bezüge, die entscheidenden Autoren – begann ich zu verstehen, warum Deutschland ein Land der Krise war. Und es noch immer ist: Eine neuere Publikation des Literaturhauses antwortet den Parolen von AfD und Pegida mit »Wir sind ein Volk?«

Ob sich das Literaturhaus dessen nun bewußt war oder nicht, es gestaltete, wie andere kulturelle Institutionen auch, durch das, was es förderte und ausstellte, die offizielle Geschichte mit. Und in seinen Ausstellungen widmete es sich vornehmlich den berühmten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Mit anderen Worten, das Literaturhaus präsentierte eine ziemlich geläufige Version der deutschen Geschichte. Größere Ausstellungen oder Veranstaltungen, die sich schwarzen oder queeren deutschen Schriftstellern gewidmet hätten, sucht man jedenfalls vergebens.

Aber gab es auch Unterstützung für unbekanntere Autoren? Ernest Wichner, eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Literaturhauses, kam beispielsweise aus Rumänien. Mitte der achtziger Jahre saß er in der DAAD-Jury, die Stipendien vergab. Neben Norman Maneas Name steht ein dickes »Ja«, die Herkunftsbezeichnung »rumänisch« ist unterstrichen. Rumänien war eine Herzensregion des Literaturhauses. Man wollte Schriftsteller von dort vor einem Schicksal wie dem von Rolf Bossert bewahren.

Mein letzter Abend. Ich wollte gerade aufbrechen. Da kamen mir plötzlich diese Worte einer Berliner Gedenktafel in den Sinn: »Joseph Roth, Radetzkymarsch«. Ich hatte versucht, das Archiv wie ein Instrument zu bedienen. Statt dessen war eine Geschichte voller Fragmente entstanden.

Ich ging zum Fenster. Eine Feder hatte sich in den Zweigen des Baums verfangen. Es war wie ein Bild für das, was ich im Archiv erlebt hatte. Der Versuch, aus ein paar Federn einen Vogel zusammenzusetzen, obwohl man noch nie einen gesehen hat.

Aus dem Englischen von Gernot Krämer, Elisa Primavera-Lévy und Matthias Weichelt

SINN UND FORM 4/2021, S. 564-568