[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-46-1

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

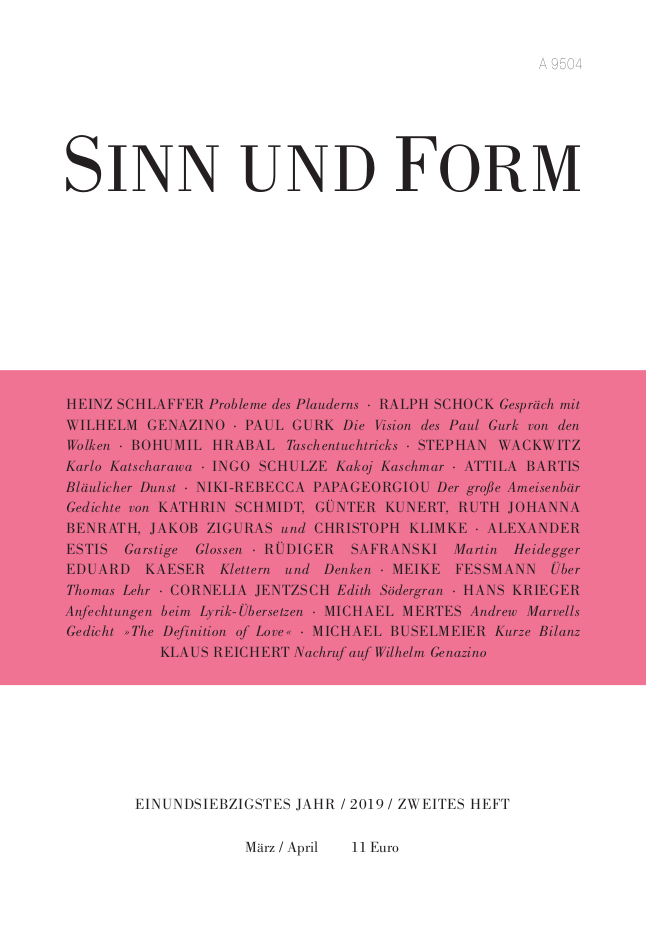

Leseprobe aus Heft 2/2019

Wackwitz, Stephan

Die Poetisierung des Lebens. Über Karlo Katscharawa

Es ist September 2011 in Tbilissi, einer mir noch ganz unvertrauten Stadt. Alles ist neu hier und erinnert mich trotzdem an lang Bekanntes. Das Mediterrane der Landschaft. Von Macchia bewachsene Bergzüge aus bröckeligem Fels stehen ringsum kulissenhaft in der afrikanisch rücksichtslosen Mittagssonne. Das wilde Bergwüstenumland schickt tiefe Schluchten, von Sträuchern und niedrigen Bäumen angefüllt, bis ins Stadtzentrum hinein. Kleine Bäche verschwinden in den Gullys staubiger Straßen. Zypressen ragen als dunkelgrüne Säulen aus verwachsenen Gärten am Hang. Das Rot der überall wildwachsenden Granatäpfel, das Violett der Feigen am Straßenrand hält man bei flüchtigem Hinsehen für Blütenfarben. Das laute Chaos der Verkehrslandschaft, eine Erinnerung an Bombay. Die Armut. Die »italienische« Eleganz der Frauen. Das entgegenkommende Lächeln der Menschen, nach Amerika und Deutschland als physiognomischer default mode ganz ungewohnt. Das Sommerferienwetter. Die überraschend intelligente, originelle, romantische und selbstbewußt italianisierende Interpretation des Stalin-Klassizismus an der Auffahrt zum Saburtalo-Plateau vor dem monumentalen Rund des Sportpalasts. Und von hier aus zieht sich die schnurgerade Wascha-Pschawela-Avenue nach Westen ins leere Bergland.

Die Architekten der Chruschtschow-Ära haben Mitte der fünfziger Jahre von den soliden, schweren Beaux-Art-Formen der Stalin-Zeit Abschied genommen. Die weit ins Land ausgreifenden Prospekte der heroischen frühen Planungs periode wurden jetzt aufgefüllt mit viel schmuckloseren Beton- und später Plattenbauten, die aber Anregungen des Bauhauses aufnahmen, statt sich an Georges-Eugène Haussmanns Paris zu orientieren. Denn dieses heroische Vorbild war auf die Dauer zu teuer geworden, wurde zunehmend als pompös empfunden und konnte der Mehrheit der Sowjetbevölkerung auch nicht den dringend benötigten Wohnraum bereitstellen. Die generationenlang in der Misere überfüllter Gemeinschaftswohnungen und improvisierter Shantytowns gefangenen Erbauer des Sozialismus zogen jetzt ein in kleine, preiswertere, industriell geplante und gebaute Familienunterkünfte. Deren Architekten brachten aber die Erfahrungen der linksprogressiven Baukunst der zwanziger Jahre (Ernst May, die »Frankfurter Küche«, Peter Behrens, Le Corbusier and all that jazz) kenntnisreich und intelligent in ihre Planungen ein. So entstanden ausgeklügelte menschenfreundliche Lösungen auf kleinstem Raum, längs der Wascha-Pschawela-Avenue zum Beispiel ein Ensemble von vier oder fünf halb fußballfeldlangen Hausriegeln, die kurz vor der Abfahrt zur stillgelegten Pferderennbahn sich einen sanften Hang zum Plateau des Lisi-Sees hinauf staffeln. Robinien haben die parallel zum Hang verlaufenden Fußwege zwischen den niedrigen Apartmenthausketten überwuchert. Die Balkone und Wintergärten, vor deren Fenstern und Brüstungen Wäscheleinen gespannt sind, blicken in schwer zu durchdringendes grünes Dickicht. Das offene Treppenhaus ist lichtlos und vernachlässigt. Essensgerüche und andere familiäre Ausströmungen (Kinderlachen, gedämpfte eheliche Auseinandersetzungen) dringen in die Dunkelheit, während wir vorsichtig aufwärts steigen und uns am brüchigen Geländer festhalten. Wir klingeln an Lika Katscharawas Tür im zweiten Stock, eine freundliche Frau, die jüngere Schwester des 1994 umgekommenen Künstlers Karlo Katscharawa, begrüßt uns mit enthusiastischer Herzlichkeit.

Wir betreten eine Zeitkapsel der inoffiziellen sowjetischen Kulturgesellschaft der achtziger Jahre. Die Decken sind niedrig. Rechts ist eine Garderobe von Einbauschränken aus lackiertem Holz umrahmt. Links zweigt ein schmaler kurzer Gang zu einem winzigen Badezimmer, einer eßtischgroßen Küchennische und einem kleinen Nebenraum ab, in dem ein Schlafsofa steht. Geradeaus geht es in den ebenfalls sehr kleinen Salon, von dem rechter Hand das Schlafzimmer abgeht, während links der schmale Wintergarten den Blick auf das Gewirr der Robinienzweige freigibt. Die Wohnung kann nicht viel größer als dreißig Quadratmeter sein. Aber sie wirkt palastartig und geräumig durch die dicht an dicht gehängten und in den Ecken gestapelten Leinwände und Zeichnungen ihres ehemaligen Bewohners. Karlo Katschawara, der mit dreißig Jahren an den Folgen eines Überfalls auf den Straßen Moskaus verstorbene Kunstkritiker, Zeichner, Maler, Essayist, Diarist und Lyriker, bildet mit seinem hier fast vollständig versammelten Werk den zentralen Bezugspunkt der jungen georgischen Künstlergeneration: »Karlo ist ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod lebendiger als wir alle«, sagt ein ehemaliger Weggefährte. Während in dieser Wohnung alles gleichgeblieben ist, ist Katscharawa in der sich rasant verändernden georgischen Gesellschaft zum Klassiker der Gegenwartskunst geworden. Was sieht man beim Blick auf diese Blätter und Leinwände? Was gibt den kleinen Räumen in Tbilissi / Saburtalo solche Weite?

Ihre bei oberflächlicher Betrachtung verwirrende Fülle von Gesichtern, Architekturen und Atmosphären läßt sich in Wirklichkeit auf wenige Motivkomplexe reduzieren. Katscharawas Figuren sind erstens in entschieden metropolitanen Räumen verortet. Wir haben es mit Großstadtkunst zu tun. Architektur, die Psychogeographie von Straßen sind ihr unterschwelliges Generalthema. Sogar seine Bäume, Flußufer und Wiesen haben etwas Urbanes. Landschaften sind auf den zweiten Blick erkennbar als städtische Parks oder jene träumerischen Außenbezirke, wo die Großstadt ins Umland übergeht. Häufig trifft man auf Friedhöfe oder verlassen wirkende Industrielandschaften.

Der zweite Motivkomplex sind die Körper, Gesichter und Gewänder seltsam beeindruckender georgischer Menschen aus den entbehrungsreichen, gefährlichen und gewalttätigen neunziger Jahren. Es sind prekäre, melancholische Figuren, oft eingezwängt in enge Interieurs oder wie schwebend, springend und tanzend in jenen Stadtpanoramen. Straßen, Parks und Brachen sind voller Menschen. Aber diese vermeiden den Blickkontakt miteinander. Es ist das Personal eines faszinierenden und von sich selbst faszinierten Unglücks. Katscharawas Männer sind fast durchweg Selbstportraits mit Bart, Hut und weitem Mantel, seine Frauen elfenhaft dünne, langhaarige und langbeinige (oft nackte) Geschöpfe von intensiver erotischer Dämonie. Unwillkürlich erinnert mich die Aufgeladenheit dieser Frauenfiguren an Gottfried Keller, dem Katscharawa auch physiognomisch glich ("Ich bin (…) ein kleiner dicker Kerl, der abends 9 Uhr ins Wirtshaus und um Mitternacht zu Bette geht als alter Junggeselle«, schrieb Keller, es würde auch auf Katscharawa passen). Nur die erotische Sehnsucht eines vereinsamten Fünfzigjährigen im Zürich des 19. Jahrhunderts hat sich Frauenfiguren wie Judith oder Myrrha Wohlwend ausdenken können, und nur ein sexuell frustrierter junger Mann der spätsowjetischen achtziger Jahre diese fatalen, über Männerschicksale regierenden Elfen. Zugleich wirken sie seltsam zeitgenössisch. Hat Katscharawa etwa die Hipster von Tbilissi im frühen 21. Jahrhundert vorhergesehen, oder lassen diese sich von seinen Bildern zu ihren Hüten, Frisuren, Stiefeln, Miniröcken, Röhrenhosen, überdimensionierten Schals, Mänteln und Vintage-Jacken inspirieren? »Tbilissi« ist ein Blatt aus dem gezeichneten Tagebuch seiner beiden Deutschlandreisen (1991 und 1992) überschrieben: In einem jener Bart-Hut-Mantel-Selbstporträts, zu einem Saul-Steinberg-haften Umriß verdichtet, geht er steif, mit gesenkter Miene und in gekrümmter Haltung von einem jener Sehnsuchtswesen fort in eine Stadtlandschaft hinein, vor der eine Flasche einen überlangen Schatten wirft. »Kristalltraum. Zum Geburtstag« lautet die Inschrift. Die Künstlerin Keti Kapanadze, in den neunziger Jahren eine der schönsten Frauen Tbilissis, in die Karlo hoffnungslos verliebt war, erzählte mir, er habe sie, nachdem er die halbe Nacht an ihrem Küchentisch verbracht hatte, oft gleich zum Morgenkaffee wieder besucht, um festzustellen, »ob sie immer noch so schön sei«. Aber er sei eben klein und dick, und an jeder Straßenecke sei ein interessanterer, eindrucksvollerer Mann in sie verliebt gewesen. Sie hatte kein ernsthaftes Interesse an Katscharawa. Vor dem erotischen Dämon auf der Zeichnung steht, seltsam unverbunden, eine Kaffeekanne.

Der dritte und wahrscheinlich wichtigste Komplex auf Katscharawas Bildern sind Zitate deutscher Kunst und Literatur. Diese Gemälde und Zeichnungen sind nicht nur durch ihre Sujets und formalen Lösungen Wiedergänger und Geistererscheinungen des deutschen Expressionismus und des Neoexpressionismus der achtziger Jahre, sie sind auch von Schrift übersät. Durch »Widmungen« an ihm persönlich ganz unbekannte Figuren wie Immendorf, Baselitz, Beuys, Middendorf, Bernhard Schultze, Salomé schrieb sich Katscharawa in einen Geisterraum deutscher Kunst ein, sozusagen als korrespondierendes Mitglied der Achtziger-Jahre-Kunstrevolution in Berlin, Köln und Düsseldorf. Deutschsprachige Schriftzüge (literarische Zitate, Bildtitel) fungieren als Kommentar, Kontrapunkt oder Akzentuierung. Katscharawa war zweimal für zwei, drei Wochen in Berlin und Köln, seine Beziehung zu Deutschland, zur deutschen Sprache und Kultur war aber älter. Im akademischen Ausbildungsbetrieb der Sowjetzeit, der sich am französischen 19. und frühen 20. Jahrhundert orientierte, war der Expressionismus unbestimmt oppositionell kodiert. Die Verbindung des Neoexpressionismus der deutschen »Neuen Wilden« mit den Stadtlandschaften revolutionärer lebenspraktischer Experimente (Punk, elegant ausgefranste Selfmade-Mode, Gründung von Musikklubs durch Künstler und Hausbesetzer) hatte Berlin und Köln zu Sehnsuchtsorten auch der spätsowjetischen georgischen Boheme gemacht. Der plötzlich hervorgebrochene oder vielleicht auch nur seiner selbst innegewordene Ausdruckshunger war in Berlin und Tbilissi offenbar derselbe, und der georgische ermutigte sich am deutschen, der selbstbewußter sein konnte, weil er es einfacher hatte.

[…]

SINN UND FORM 2/2019, S. 203-213, hier S. 203-207