[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-41-6

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

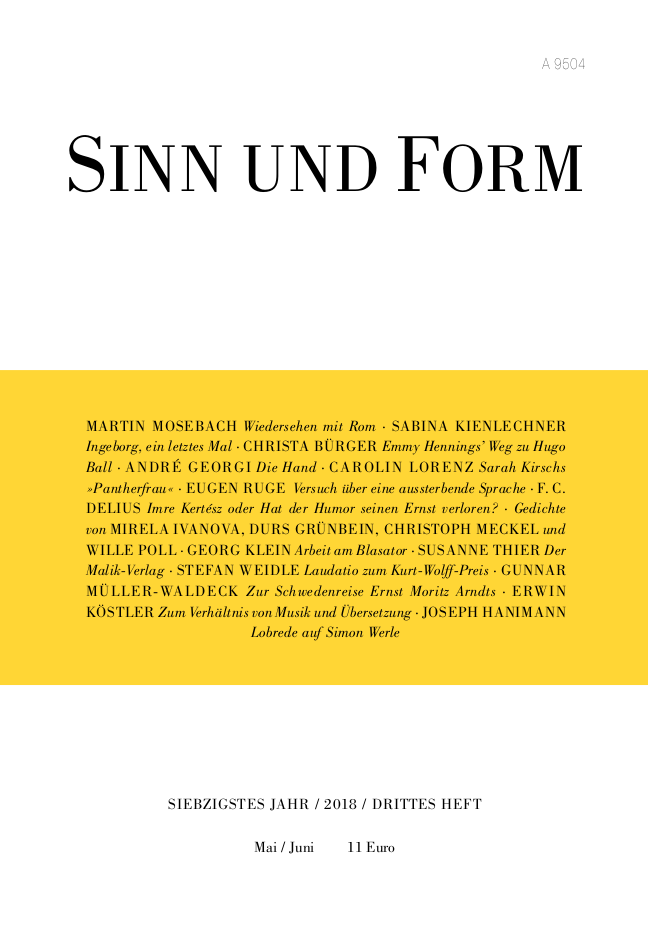

Leseprobe aus Heft 3/2018

Mosebach, Martin

Wiedersehen mit Rom

Mit fünfzehn Jahren habe ich Rom zum ersten Mal betreten, eine Schwester meiner Mutter lud mich ein; wir wohnten in einem kleinen Hotel nahe der Via Nomentana und waren von morgens bis abends auf den Beinen, denn ich hatte die Absicht, »alles« zu sehen, und reiste auch in der Überzeugung ab, nun »alles« gesehen zu haben. Es dauerte noch einige Jahre, bis mir dämmerte, daß ich niemals »alles« in Rom würde gesehen haben, und brächte ich auch mein restliches Leben vorwiegend mit seiner Erforschung zu. Wer nach dem Krieg im westlichen Teil Deutschlands aufgewachsen ist, in unseren zerstörten und fade wiederaufgebauten Städten, der kam 1966 in ein Rom, das die scharfen Einschnitte der Modernisierung noch vor sich zu haben schien. Ich sah Papst Paul V. noch auf einem goldenen Tragsessel, der sedia gestatoria der republikanischen Konsuln, an mir vorüberschweben, getragen von acht in roten Damast gekleideten »sediarii«; die Kardinäle, die ihn begleiteten, trugen Hermelinmozetten um die Schultern und hatten ihre langen roten Atlasschleppen hochgeknöpft, so daß sie sich in ihrem Rücken bauschten. Da waren die radikalen Entscheidungen für einen Bruch mit der liturgischen Tradition schon gefallen, aber die alten Bilder wurden noch reproduziert, so wie von der Erde aus gesehen gewisse Sterne noch funkeln, deren Licht bereits erloschen ist. Rom war eine düstere Stadt in diesen Jahren, die Kirchen und Paläste waren braun-rot verputzt, Sonne und Wasser hatten diesen Putz fleckig gemacht, jede Wand glich einem Gemälde von Tàpies. In dieser braunen Dunkelheit schien die Stadt wie aus anderen Erdepochen in die Gegenwart hineinzuragen. Die barocken Paläste und die antiken Backsteinruinen waren dadurch nicht streng geschieden, sondern verschmolzen farblich miteinander. Daß Rom während der Herrschaft Mussolinis, die so lange schließlich noch nicht zurücklag, und schon vorher unter den Savoyer-Königen eine Reihe von rabiaten Modernisierungen hinter sich hatte, die den Vergleich mit dem Abriß des mittelalterlichen Paris unter Napoleon III. nicht scheuen mußten, war für mich in meinen jungen Jahren nicht spürbar. Ich erlebte die Stadt, als stehe in ihr, nach ungeheuren gewaltsamen Verwerfungen in vergangenen Jahrhunderten, die Zeit nun für immer still.

»Still« freilich nicht im Sinne von Lautlosigkeit. Bis zum Ende der achtziger Jahre gab es keine Bedenken in Rom, dem anwachsenden Verkehr in allen Straßen und Plätzen der Stadt Freiheit zu gewähren. Die engen Gassen des Marsfeldes waren von Autoschlangen blockiert, die sich manchmal erst nach Stunden auflösten. Wo freie Fahrt möglich war, rasten knallend die Motorräder, die Passanten drückten sich an die Hauswände. Der Verkehrslärm war allgegenwärtig, nur auf den Dachterrassen im siebenten Stock eines Palazzo verwandelte er sich zu einem Meeresrauschen. Lange waren die berühmtesten Plätze Roms – die Piazza del Popolo, die Piazza Navona, sogar der Petersplatz – vor allem Parkplätze. Das alles war nicht schön, aber es wirkte unbekümmert. Die Stadt wurde nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie sie am besten von Reisenden besichtigt werden könne. Die alte Auffassung, daß eine Stadt ein Raum der Freiheit bis hin zur Anarchie, des ungeregelten Aufeinanderprallens vieler Kräfte sei, die ungesteuert in ein Zusammenwirken hineinfinden, das sich von staatlicher Gesetzlichkeit unterscheidet und dem Außenstehenden überhaupt undurchschaubar bleibt, die Stadt als harmonisches Chaos, sie war in diesem Rom noch zu finden, wenngleich die Urbs aeterna dabei war, in die Selbstvernichtung zu gleiten. Noch 1986, als ich im Ghetto meinen Roman »Westend« zu schreiben begann, waren die Plätze voller Abfall, streunten die Katzen, entleerten sich die Tauben, verstärkten die Straßenschluchten das Motorendröhnen zum Donner. Aber aus dem Erdendreck hoben sich die braunverkrusteten Riesensäulen in den pflaumenfarbenen Nachthimmel; die Stadt ächzte unter der Last ihrer Geschichte – für mich war eine Befreiung von dem verödeten Deutschland des Wiederaufbaus, eine Überwindung des großen historischen Bruchs mit dem Aufenthalt in römischen Mauern verbunden.

Über vergangene Zeiten zu sprechen geht oft auch mit Klagen über Verluste einher. Man muß vernünftig sein – so wie es war, konnte es nicht weitergehen. Rom hat sich seitdem verändert, und viele würden sagen, daß diese Veränderungen vorteilhaft waren. Überall in Europa sind die kleinen Geschäfte und Handwerkerateliers aus den Innenstädten verschwunden – warum nicht auch in Rom? Überall sind die kostbaren historischen Altstädte nicht mehr von den kleinen Leuten bewohnt, die sie einst in so unnachahmlicher Weise belebten. Wenn London auf den alten Markt von Covent Garden und Paris auf die Hallen verzichten dürfen, warum muß dann auf dem römischen Campo dei Fiori alles beim geräuschvollgemüseduftenden alten bleiben? Nach den Fußgängerzonen des Nordens, die unsere Stadtkerne in Einkaufszentren verwandelt haben, hätte man sich in Rom nicht sehnen dürfen? Warum nicht aufatmen, daß der gewalttätige Krach aus der Stadt verschwunden ist? Denn die alten Steine sind schließlich nicht verrückt worden. Wenn man durch die Gassen schlendert und nicht zu genau hinsieht, ist alles noch wie vor hundert Jahren – die Kulisse steht doch, auch wenn in den Läden nicht mehr Salat und Kartoffeln angeboten, sondern Jeans und Touristenschnickschnack verhökert werden. Die Kunsthistoriker haben inzwischen herausgefunden, daß das römische Braun-Rot, das der Stadt ihre Monumentalität verliehen hatte und das so großartig alterte, nicht der Farbigkeit des Barock entspreche – es sei erst von den Savoyer-Königen eingeführt worden. Seitdem wird überall, wo eine Kirche oder ein Palazzo zur Restaurierung ansteht, Weiß gemalt – ein schönes Weiß übrigens, ein leicht gebrochener Knochen- oder Elfenbeinton, der den Gebäuden die Massigkeit und Schwere nimmt. Aber war es nicht gerade diese Schwere, die der Stadt ihre in Zeitlosigkeit brütende Großartigkeit gab? Die Palazzi auf der Piazza Navona, der Palazzo Farnese, die Architektur rund um die Spanische Treppe, die Galleria Borghese, sie sind nun weiß oder doch gereinigt, und auch St. Peter wurde so gründlich abgewaschen, daß der Stein wie weißes Styropor aussieht. Die Plätze sind frei, die Autos vertrieben, der Tourismus findet kein anderes Hindernis mehr vor als sich selbst – in den wärmeren Jahreszeiten wälzen sich die Heerscharen in Freizeitkleidung hinter Führern mit emporgereckten Fähnchen und versperren sich gegenseitig die Sicht. Zwischen März und November sind die großen Museen, die Vatikanischen an der Spitze, unbetretbar – selbst streng demokratische Volksfreunde geraten im Massenandrang in der Sixtinischen Kapelle in elitäre Empörung. Wer weiß, wo man noch römisches Volksleben – »come una volta« – erleben kann, schweigt und verrät es nicht. Und wo sind die Katzen geblieben und die verwirrten alten Frauen, die ihnen an den Straßenecken einen Haufen Spaghetti mit Tomatensauce hingeschüttet haben – das war kein appetitlicher, aber ein sehr römischer Anblick, vor allem wenn an dieser Straßenecke die Trommel einer antiken Säule im mittelalterlichen Gemäuer steckte. Die Taubenschwärme werden hingegen von den Möwen dezimiert, die seit längerem in die Stadt vorgedrungen sind und mit ihrem scharfen Schnabel die erjagten Vögel wie Sardinenbüchsen aufschneiden.

Lange hat sich Rom gegen die Modernisierung gewehrt; schließlich ist sie doch angekommen. Für den Besucher hat das auch Vorteile: Es gibt viel weniger Streiks als früher – die paar Streiktage werden gewiß nur aus folkloristischen Gründen aufrechterhalten –, es gibt mehr Museen mit großzügigeren Öffnungszeiten, auch an die Leute im Rollstuhl wird überall gedacht. Die ganze Altstadt ist zu einem einzigen riesigen Restaurant geworden, das um die Piazza Navona herum erst um vier Uhr früh schließt.

Kein Raum für Rom-Romantik also mehr? Aber obwohl im Begriff Romantik der Name Rom aufgehoben ist, gehört sie eigentlich nicht nach Rom. Das Wunder Rom besteht weniger in seinen zahlreichen Untergängen als in seinen Auferstehungen. Die römische Symphonie ist nicht in Moll, sondern in Dur geschrieben – ganz wörtlich, denn Dur steht für jene Härte, die eine lange Dauer verleiht. Wer aus Sentimentalität – auf Moll gestimmt! – im einundzwanzigsten Jahrhundert das Rom der sechziger Jahre sucht, wird enttäuscht sein, wer einen Blick für die epochenübergreifende lange Dauer entwickelt hat, wird sie auch heute in Rom finden.

[…]

SINN UND FORM 3/2018, S.293-307, hier S. 293-296