[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-15-7

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

Leseprobe aus Heft 1/2014

Hartlaub, Felix

Platon und der Staat

Vorbemerkung von Karl Corino

Centenarfeiern für einen poeta absconditus wie Felix Hartlaub, der im Juni 2013 hundert geworden wäre, mögen in der breiten Öffentlichkeit ohne sichtbare Wirkung bleiben – für die literarhistorische Forschung können sie ein Anlaß sein, nach unbekannten Dokumenten zu suchen oder sich bislang unbeachteten Jugendwerken zuzuwenden, die in Archiven die Zeitläufte überdauert haben. Beides ist in seinem Fall geschehen: In den Beständen der Odenwaldschule wurde eine um 1932 entstandene umfangreiche Studie Hartlaubs über Platon entdeckt, und unter Materialien der Berliner Universität, die verblüffenderweise die Bombardements des Zweiten Weltkriegs überstanden haben, fanden sich die Promotionsakten des Doktoranden. Diese enthalten eine Reihe aufschlußreicher Zeugnisse, etwa diesen Lebenslauf:

»Ich, Gustav Adolf Felix Hartlaub, wurde am 17.6.1913 als Sohn des Kunsthistorikers Dr.G.F.Hartlaub und seiner Gattin Felicie geb. Meyer zu Bremen geboren. Meine Kindheit verbrachte ich in Mannheim, wo ich die Volksschule und das humanistische Gymnasium bis zur Obertertia besuchte. Aus Gesundheitsrücksichten trat ich dann in das Landerziehungsheim Odenwaldschule bei Heppenheim ein, wo ich im Herbst 1932 die Reifeprüfung ablegte. Im Wintersemester 1932/33 hörte ich an der Handelsschule in Mannheim nationalökonomische Vorlesungen. Mitte Februar 1933 besuchte ich Verwandte in Neapel, wo ich bis zum Juni blieb und archäologische, kunstgeschichtliche und Sprachstudien trieb. Im August erwarb ich das Sprachlehrerdiplom der Fremdenuniversität Perugia. Im Wintersemester 1933/34 und im Sommersemester 1934 studierte ich in Heidelberg romanische Philologie und genügte meiner studentischen Arbeitsdienstpflicht; im Anschluß daran nahm ich an einem Lehrgang der Geländesportschule Adelsheim teil. Im W.S.1934/ 35 bezog ich die Berliner Universität, nachdem ich meine Studienabsichten geändert und Geschichte als Hauptfach gewählt hatte. Im Sommer 1936 erhielt ich von Herrn Prof. Elze das Thema meiner Dissertation.«

So beschreibt Hartlaub am 7. Juni 1938 seinen Bildungsgang bis zur Arbeit über Don Juan d’Austria und die Schlacht bei Lepanto. Dieser war offenbar von den Prinzipien des deutschen humanistischen Gymnasiums bestimmt – mit einem altsprachlichen Unterricht von erstaunlich hohem Niveau. In der Reformschule im Odenwald wurden die klassischen Texte auf ihren philosophischen Gehalt befragt und nicht bloß als Turnstangen für grammatische Übungen benutzt.

Die sorgfältig ausgefüllten Fragebogen des Promotionsakts zeigen aber auch, wie eifrig der neue Staat nach 1933 an der ideologischen Gleichschaltung der Studentenschaft arbeitete – die Instrumente waren der Arbeitsdienst, die Arbeitsgemeinschaften der Fachschaften (im Wintersemester 1933/34 und im Sommersemester 1934 nahm Hartlaub an zwei AGs zur politischen Erziehung teil) und die studentische SA, der Hartlaub vom 15. November 1933 bis zum 1. Januar 1935 angehörte. Unklar das Motiv und die offizielle Begründung seines Austritts; man konnte Arbeitsüberlastung vorschützen. Ganz ungefährlich war er nicht, aber mögliche Nachteile nahm Hartlaub in Kauf. So unbestreitbar sein Widerwille gegen die körperliche und geistige Uniformierung war – die Verbrennung der braunen Kluft, im Gespräch mit der Schwester erwogen, dürfte rebellisches Gedankenspiel geblieben sein. Der Doktorvater Walter Elze, George-Jünger und NSDAP-Mitglied, bescheinigte dem Kandidaten Hartlaub am 13. Juni 1938, die Dissertation sei in »kameradschaftlichem Arbeitsverhältnis« unter seiner Aufsicht entstanden. Entsprechend befriedigt zeigte er sich in seinem Gutachten vom 5. Juli:

»Als ich dem Verf. die Aufgabe stellte, lag mir daran, seine Kenntnis u. a. des Spanischen wie Italienischen für einen Gegenstand auszunutzen, der auch für die weitere deutsche Geschichte Bedeutung hat. So kam ich auf Don Juan d’Austria. Der sehr gut veranlagte und sehr genau arbeitende Verf. hat zu dieser Arbeit umfängliche Studien betrieben. Eine geplante Reise zu den Archiven wurde durch die polit. Ereignisse unmöglich. Trotzdem bietet die Arbeit durch Ausbeutung der span., ital. u.s.w. Literatur für die Erforschung Don Juan d’Austrias wichtige Ergebnisse.

Der Verf. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Person Don Juans und seine persönl. Beteiligung an dem Sieg. In Exkursen bietet er reiche Beiträge für eine vollständige Lebensbeschreibung. (…) Die Frage nach den Folgen der Schlacht zeigt den Verf. Als unvoreingenommenen Betrachter, der sich den Blick über die unmittelbaren Ereignisse hinweg zu weltgeschichtlichen Zusammenhängen offenhält.«

Das Prädikat »sehr gut« ist nach solchem Lob nicht verwunderlich, es wurde durch das Rigorosum vom 16. Februar 1939 bestätigt. Es scheint, als habe der Doktorvater seinen in den Seminaren offenbar stillen, zurückhaltenden Schüler erst in der Prüfung richtig kennengelernt: »Dieser Hartlaub – ich dachte, Sie wären so ein verhutzelter Nußler – plötzlich können Sie reden, packen ganz groß aus.« So der Bericht des Kandidaten an seinen Vater. Die politischen Fragen, etwa nach dem Zusammenhang von »Staat. Partei, Rasse. Weltpolitik«, habe Elze »nur im Protokoll« behandelt, und augenscheinlich entwickelte er gegen den Sohn eines aus politischen Gründen schon 1933 entlassenen Museumsdirektors keinen soupçon, während der Dekan Koch, wohl wegen Hartlaubs südländischen Aussehens und seiner langen Nase, einen sozusagen physiognomischen Verdacht schöpfte, der Prüfling könne etwas Jüdisches haben. Dieser Spectabilität, einem »Mittelding zwischen Ober und Hausdetektiv«, habe sein Anblick »immer einen hörbaren Prell« gegeben, »den er auch am Schluß beim feierlichen Handschlag nicht zu unterdrücken vermochte«.

Schon vor seiner Doktorprüfung, während der Konferenz von München, war Hartlaub im Rahmen seiner Wehrpflicht Kanonier einer Luftsperrbatterie in Kaiserslautern, und es war abzusehen, daß er statt des Doktorhuts das Käppi des Flaksoldaten tragen werde. Doch bei seiner mangelnden militärischen Begabung und dem fehlendem Ehrgeiz, ja der Obstruktion gegen Beförderung waren die Aufstiegschancen äußerst gering.

Als Hitler den Zweiten Weltkrieg entfesselte, diente Hartlaub bei der wenig ruhmreichen Truppe, die den Luftraum über Norddeutschland und dem Ruhrgebiet schützen sollte – unfreiwilliger Helfer Görings, der bekanntlich Meier heißen wollte, falls feindliche Flugzeuge ins Reichsgebiet eindringen sollten. Hartlaub begann damals mit den Aufzeichnungen, die seine militärische ›Laufbahn‹ begleiteten und Teil seines klandestinen Werks wurden. Zur Verwunderung der Schwester Geno (Genoveva) gewann er selbst der langweiligsten, ödesten Umgebung eine farbige, pointierte Prosa ab. Der wirkliche Schriftsteller braucht eben keine Sensationen, ihm genügen petits faits.

Daß er die Gegend um Wilhelmshaven oder den Bannkreis des Luftgaupostamts Hannover gegen andere, prominentere Regionen tauschen würde, war damals nicht zu ahnen. Dazu kam es allerdings nach dem triumphalen Sieg der Wehrmacht über Frankreich. Eine Kommission sollte die Akten des Quai d’Orsay studieren, um die französische Außenpolitik rekonstruieren zu können, und Prof. Elze, dem man Beziehungen zu Himmler nachsagte, wurde offenbar gefragt, wen aus seiner Schülerschar man für diese heikle Aufgabe brauchen könne: Der Betreffende mußte natürlich ausgezeichnet französisch sprechen, Landeserfahrung haben und das Handwerk des Historikers beherrschen. All das traf auf Felix Hartlaub zu. Schon als Jugendlicher hatte er mit seinem Vater das Nachbarland bereist und Paris besucht. Nun wurde er als kleiner Gefreiter in die Hauptstadt des geschlagenen Feindes abkommandiert und beugte sich über die Papiere der geflohenen Diplomaten. Neben den Gutachten entstand eine Reihe geheimer privater Texte, die einen wichtigen Teil seines Œuvres ausmachen und deren eindrucksvollster gewiß der über den verwaisten Quai d’Orsay ist. Wäre der Begriff nicht für die Kunst von Manet, Monet, Renoir etc. reserviert, könnte man geradezu von einem Hartlaubschen Impressionismus sprechen. Mit ungemein feinem Pinsel zeichnet er Stadtlandschaften und menschliche Begegnungen – bis hin zur »Weltwende im Puff«, dem Überfall auf die Sowjetunion aus der Perspektive eines Bordellbesuchers in Lutetia.

Von ähnlicher Qualität sind seine Aufzeichnungen, nachdem er zum Verfassen des Kriegstagebuchs in die Führerhauptqartiere nach Winniza (Ukraine) und in die Wolfsschanze (Ostpreußen) abkommandiert wurde, oder seine Notizen über die Fahrt mit dem Sonderzug des FHQs nach Berchtesgaden. Sie machen einen bedeutenden Teil der Schubladenliteratur des Dritten Reiches aus, nicht quantitativ, wohl aber im Hinblick auf ihren dokumentarisch-zeitgeschichtlichen Wert und ihre stilistische Brillanz. Sollten eines Tages die militärhistorischen Schriften Hartlaubs – sprich: die von ihm stammenden Teile des Kriegstagebuchs – neu ediert werden, könnte man überlegen, sie im Paralleldruck mit diesen Texten wiederzugeben. Der Kontrast könnte nicht größer sein.

Editorische Fragen stellen sich nach Hartlaubs hundertstem Geburtstag in vielerlei Hinsicht. Es gibt keine Centenarausgabe wie bei Autoren, die bereits zu Lebzeiten Klassiker wurden. Eine Briefausgabe wäre fällig, ein Neudruck der Dissertation, aber auch seines Jugenddramas über den Bauernkrieg von 1525, das in der Odenwaldschule aufgeführt wurde. Zu den noch in toto zu edierenden Jugendschriften aus dem Archiv der Odenwaldschule gehört auch das rund achtzigseitige Typoskript über Platon und den Staat, das sich – wie auch der in Hartlaubs Einleitung erwähnte »Bericht von einem Platonkurs« – im Bestand des Lehrers Dr. Werner Meyer erhalten hat. Dieser Kurs legte offenbar das Fundament für Hartlaubs umfangreiche Hausarbeit – im Einklang mit dem pädagogischen Prinzip, durch den Unterricht die eigenständige geistige Tätigkeit des Schülers anzuregen (wenn auch gewiß nicht jeder den Stoff mit gleicher Denkkraft durchdringen und seine Thesen formulieren konnte).

Rechnet man die Leistung Hartlaubs auf spätere Lebensjahre hoch, so kann man guten Gewissens behaupten, eine Laufbahn als Philosophiehistoriker auf einem Universitätslehrstuhl wäre möglich gewesen. Ausgestattet mit einer profunden Kenntnis der platonischen Dialoge und wichtiger Forschungsliteratur, folgt er der Denkbewegung ihres Urhebers auf eine Weise, die über das Vermögen eines gewöhnlichen Pennälers weit hinausgeht. Akribisch registriert er, welch vielfältigen Einschränkungen die Dichtung und die Künste überhaupt, etwa die Musik, in Platons idealem Staat unterworfen sein sollten. Warum, beschreibt er so:

»Wenn das Maß, die Verfassung des Chorliedes verkehrt wird, wenn der Text sich zu einer Wiederholung eintöniger Rufe der Klage oder des Jubels auflöst, die Musik zu einem dröhnenden Wirbel aller Instrumente und die Körperbewegung, sonst ein beschwingtes Schreiten, zu einem Aufruhr aller Glieder wird, ist schwerster Schaden für die Seele zu befürchten. Platon hatte sicher einmal erlebt, wie vom dionysischen Taumeltanze des Chores ergriffen, alle Besucher des Theaters von ihren Sitzen aufsprangen, um sich gegenseitig zu zerfleischen, zu umarmen oder wie, bei Aufführung irgendeiner grausigen alten Sage, der Zuschauerraum außer sich in das Rufen der Mörder, das Wimmern der Erschlagenen mit einstimmte. Den Neuerungen der Kunst, der Erfindung immer neuen Gelärmes, der Einführung asiatischer Tonarten, atemloser Rhythmen schrieb Platon die größte Schuld am Niedergang des athenischen Staatswesens zu.«

In abenteuerlicher Monokausalität führte Platon die stete »Aufregung der Demokratie, die Angst, das gegenseitige Mißtrauen«, den lächerlichen »Redestrom der Rhetoren und die vor Begeisterung sich verschluckende Volksmenge« auf die Ausbreitung des Theaterlärms in Volksversammlung und Prytaneion zurück. Das machte bestimmte Verdikte im idealen Staat unausweichlich. Verbote und Gebote waren darin in einer spezifisch platonischen Weise kombiniert – Hartlaub erkennt in Platons »Nomoi« eine »Mischung von geschichtlicher Einfühlung und listiger Verwirklichung der eigenen Phantasie«. Im antiken Gedankenexperiment waren agrarstaatliche, sozialistische, antimonetaristische, demokratische und oligarchische Vorstellungen miteinander vereint, wobei Platons Modellbürger ganz selbstverständlich Sklavenhalter waren. Mochte sein utopischer Staat Anregungen für Gesellschaftsreformer aller Art bilden – ein Vorkämpfer der Menschenrechte, so möchte man Hartlaub ergänzen, war Platon nicht. In »Platon und der Staat« heißt es: »Der Staat ruht auf rein agrarischer Grundlage, jeder Bürger wohnt auf einem unveräußerlichen Grundstück, Größe und Zahl dieser Grundstücke ist für ewig festgelegt, sie werden von Sklaven bebaut, während fremde Handwerker die dazu nötigen Geräte herstellen und von den Grundbesitzern ernährt werden. Innerhalb des Staates gibt es keinen Geldverkehr, nur Austausch der Erzeugnisse und Kleinhandel, der nur allein auf öffentlichem Markte vor sich gehen darf. Dem Vermögen sind feste Grenzen gesetzt« usw.

Auch wenn Platon von der Idee der Gütergemeinschaft abgerückt war – ein Vergleich mit Sowjetrußland nach der Landreform hätte nahegelegen. Die Odenwaldschüler befaßten sich zwar, wie die Schwester Geno bezeugt, in privaten Zirkeln mit dem Marxismus, und Hartlaub ließ in einem langen Brief vom 17. Februar 1932 durchaus Kenntnisse der UdSSR erkennen, aber im Unterricht war offenbar Zurückhaltung angesagt. Ein Brückenschlag über die Zeiten hinweg fand jedenfalls nicht statt, er hätte aus dem gräzistischen Musterschüler einen Meisterschüler gemacht.

Wir wissen nicht, ob Hartlaub nach dem 30. Januar1933 noch in platonischen Kategorien dachte. Mitunter sprangen die Parallelen zwischen der Antike und der braunen Gegenwart ins Auge: »Erst am Ausgang der griechischen Geschichte«, schreibt der Gymnasiast in seiner hier nur ansatzweise referierbaren Hausarbeit, »findet sich das Streben nach Weltherrschaft, erst der Alexanderzug zieht vorbei an allen Staatenbildungen des Abend- und Morgenlandes, war auf Krieg und Besitz endloser Länderstrecken gestellt: erst damals wird der Krieg nicht mehr geführt vom Selbsterhaltungstrieb der einzelnen Städte, in dem jeder Krieger für seine Heimat als den Herd seines eigenen Lebens, für den Staat als seinen Vater und Lehrer kämpft, sondern vom Erobererdrange der barbarischen Persönlichkeit, die nach Menge und Weite trachtet und nicht die weise Beschränkung auf den gegebenen politischen Rahmen kennt, die Beschränkung, die nicht den Zahlenerfolg, sondern die politische Tüchtigkeit an sich bewertete.«

Erst kurz vor dem Ende seines jungen Lebens – er verschwand spurlos in den qualmenden Ruinen Berlins – und dem des angeblich tausendjährigen Reichs entwarf der Gefreite Hartlaub eine phantastische Szene mit jenem anderen Gefreiten, der für zwölf Jahre zum Tyrannen geworden und jämmerlich gescheitert war, nachdem er die halbe Welt ruiniert und Millionen Menschen in den Tod gestürzt hatte. Eine Art platonische Umkehr: Angesichts der totalen Katastrophe fragt der Täter den Denker um Rat: »Der Führerbunker, nichts Ausweis, nichts Durchsuchung. Tiefe Polstersessel, ein Strauß Gladiolen, das Bismarckbild mit den sprühenden Augenbrauen, den durchwachsenen Augenbällen, die Rute des Wolfshundes klopft den Teppich. ›Also, ich schaffe es nicht mehr, bin am Rande. Sagen Sie mir, wie Sie es sich denken …‹"

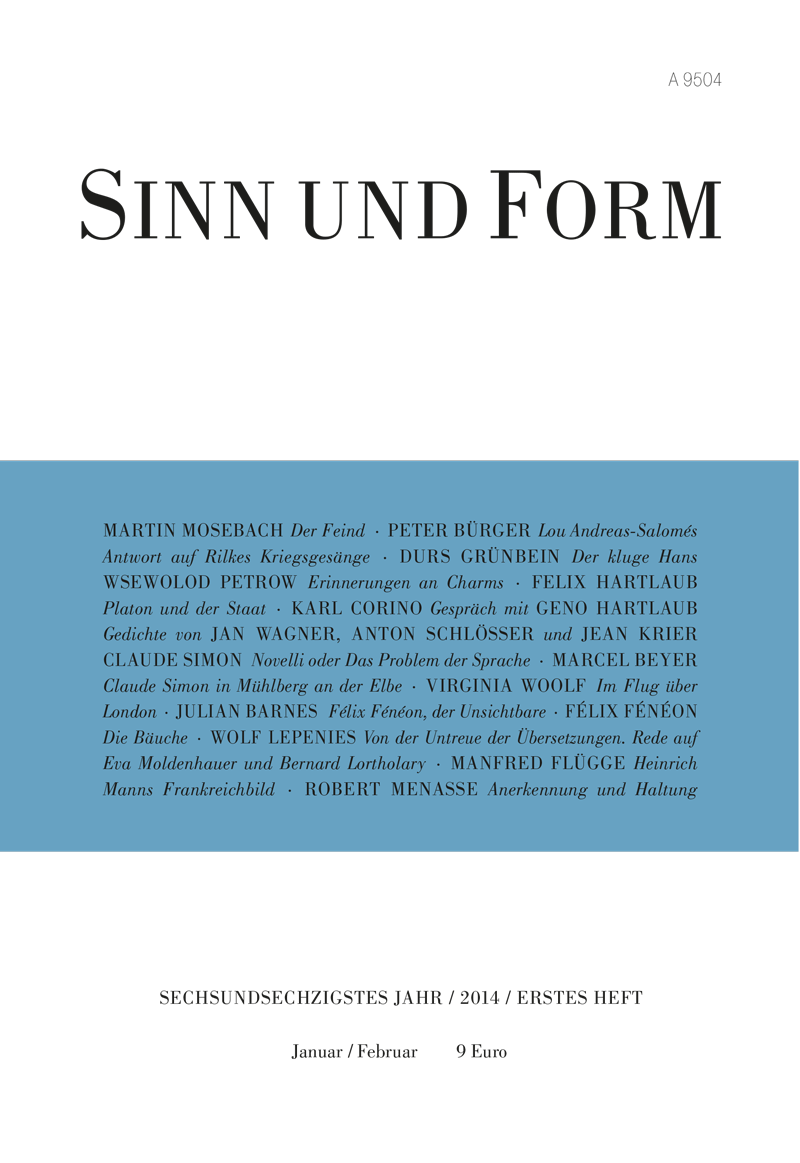

SINN UND FORM 1/2014, S. 48-52