[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-42-3

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

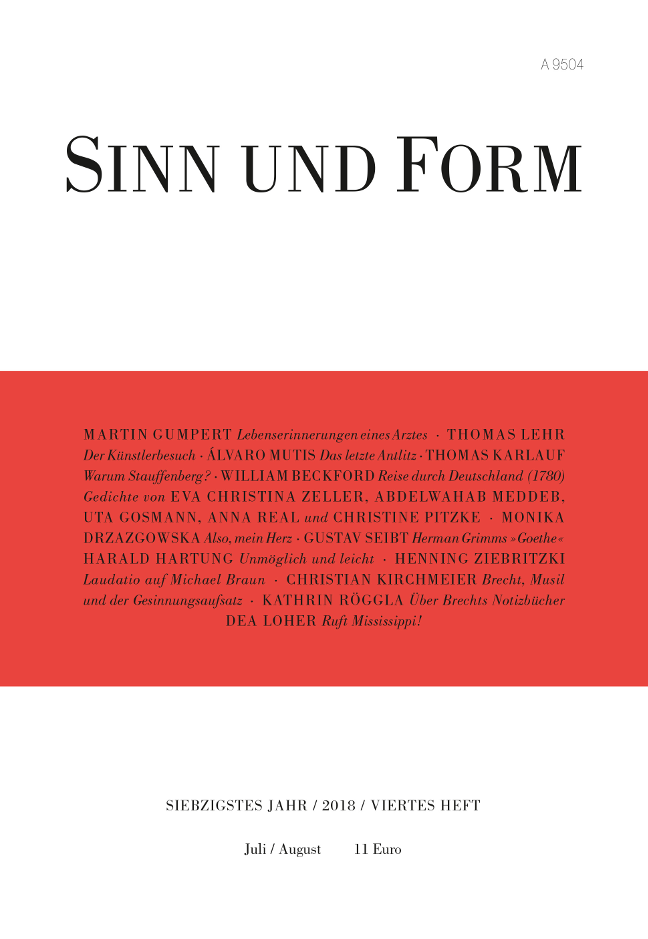

Leseprobe aus Heft 4/2018

Lehr, Thomas

Der Künstlerbesuch

Ich besuche mich wie einen Kranken, mit einem Blumenstrauß, einer Schachtel Pralinen, mit Äpfeln, Bananen, Orangen, einem neuen Buch. Doch nichts davon kann ich annehmen. Mein Gesicht scheint gegen eine Wand gepreßt, und wenn ich den Kopf heben will, um etwas zu sehen, muß ich ihn weit ins Genick biegen. Gute Besserung! rufe ich mir zu, bin mir aber nicht sicher, ob dieser Satz aus dem Mund des Besuchten oder dem des Besuchers kommt. Meine Arme scheinen nach unten zu hängen. Beim mühevollen Blick hinab kann ich etwas Unruhiges, sich matt Bewegendes erkennen, schwarzes Wasser anscheinend, auf dem sich nichts widerspiegelt. Ich besuche mich wie einen Freund, mit einer Flasche Rotwein. Auf dem Etikett ist zu lesen: Vorsicht! Enthält Gift der bittersten Stunden! Enthält Triumph! Die hängenden Arme scheinen mich eher zu stützen. Meine Hände greifen in den Fels einer Wand. Ich scheine eine Art Handstand zu machen. Allerdings berührt meine gesamte Vorderseite den Fels, so daß ich, wenn ich es recht bedenke, kopfüber, mit dem Gesicht zur Wand, abstürzen müßte, was jedoch nicht geschieht. Ich klebe an der Wand wie ein abwärts kletterndes Insekt. Der Krankenbesucher und der Freund, der ich mir zu sein versuche, bewundern meine Haltung. Du scheinst voranzukommen, sagen sie tröstend. Tatsächlich habe ich das Gefühl, daß sich das schwarze Wasser von mir entfernt, daß ich nicht stürze, nicht hinabgleite, sondern langsam und stetig aufwärts strebe. Nichts stimmt mich fröhlicher. Offenbar fürchte ich auch nichts mehr als dieses Wasser. Nur weil ich jederzeit in der Lage sein will, einen Blick darauf zu werfen, bewege ich mich auf eine solch groteske Weise nach oben. Ich besuche mich wie eine Geliebte. Da ist die Wand, sie reibt gegen mein Geschlecht. Was ich hinter mir gelassen habe, eine vertikale Kriechspur, ist alles, was von mir bleiben wird. Glücklicherweise ist es nichts Persönliches. Man könnte sagen, die Wand habe zuvor schon dieses Aussehen gehabt. Alles, was ich wollte, war, Teil des Steins zu werden. Ich besuche mich wie einen Irren. Niemand bewegt sich auf eine solche Weise fort, keiner versucht dem Wasser des Vergessens auf eine derart aufwendige, einzigartige und bizarre Weise zu entkommen. So scheint es mir wenigstens, in meiner selbstsüchtigen Isolation. Aber den Besuchern, die auf den Kähnen vorbeigleiten, bietet sich das gesamte Bild, wenn sie es wagen, sich von der Wand zu entfernen. Manche waren wohl so unvorsichtig, eine Hand oder einen Fuß in das Wasser zu halten, dessen stumpfe Oberfläche das Gegenteil eines Spiegels zu sein scheint. Große Gruppen von Amputierten stehen auf den Kähnen, klaglos, staunend. Es ist schwer vorstellbar, daß so viele den Fehler gemacht haben, ihre Gliedmaßen ins schwarze Wasser zu tauchen, da sie doch die Verluste der anderen direkt vor Augen hatten. Nicht nur Hände, Arme, Füße und Beine sind verschwunden, sondern auch Teile der Schultern, des Torsos. Bei einigen fehlt schon der halbe Kopf. Etwas wie Strahlung scheint von dem flüssigen Medium auszugehen, durch das sich die Kähne bewegen, und unerbittlich löscht es die Fahrgäste einen nach dem anderen aus. Ich besuche mich ein letztes Mal, nachdem ich – wie mir scheint, ein Leben lang – in der unendlich mühsamen Art einer kopfüber und rückwärts emporkriechenden Eidechse an Höhe gewonnen und an Kraft verloren habe. Meine Spur ist nichts als ein schwach glimmender Streifen am Fels. Ich dachte mir einmal, es müßte ein vertikaler silberner Balken sein, eine Klinge, ein Pfeiler, ein Turm. Kurz bevor ich loslasse und endlich genauso schrecklich hinabstürze wie befürchtet, sehe ich die anderen Künstler, gleichfalls rückwärts emporkriechend, zitternd an die Wand geklebt. Ich bin nicht weit genug gekommen in der Senkrechten, um einen guten Überblick zu haben. Nur von den Kähnen aus, auf denen sich unaufhaltsam das Löschwerk vollzieht und ein Zuschauer nach dem anderen zu Teilen und schließlich ganz eliminiert wird, ausradiert von der Schattenstrahlung, kann man das große Schauspiel der Kletterkunst genießen. Nur von dort sieht man Hunderte, gar Tausende von Künstlern, kopfüber, immer nur auf das schwarze Wasser starrend und nie auf den Nebenmann, grotesk an der Wand emporzucken. Lautlos fallen sie hinab, sobald ihre Zeit gekommen ist. Wenn sich die Besucher auf den Kähnen fragen, was die Kletterkünstler ihnen voraushaben, dann müssen sie nur an die grandiose Tiefe denken, die allein die Aufgestiegenen infolge ihrer lebenslangen Bemühung beim Hinabstürzen und Eintauchen ins Vergessen erreichen. Besonders Wagemutige und Glückliche, heißt es, gelangten sogar bis zum Grund. Von dort könnten sie, für Äonen auf dem Rücken liegend wie tote Kaiser, mit neuen, ungeheuren Augen versehen, zuschauen, wie sich die Kähne an der Oberfläche bewegten und mit welch anrührenden, arabesken Silberspuren ihre Kollegen von oben herab in die Namenlosigkeit einschlügen. Natürlich ertaucht kaum einer den Grund. Fast jeder treibt empor zu den Kähnen, wird von dort hinaufgezogen und verschwindet dann langsam, auf die übliche Art. Immerhin sieht er als gewöhnlicher Passagier und Teil des Publikums noch eine Zeitlang das wunderbare, erbarmungswürdige Bild, das die Kletterkünstler formen, und er könnte auf die Idee kommen, einen von ihnen zu besuchen wie einen Kranken, mit einem Blumenstrauß, einer Orange oder einem Buch.

SINN UND FORM 4/2018, S. 460-461