[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-34-8

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

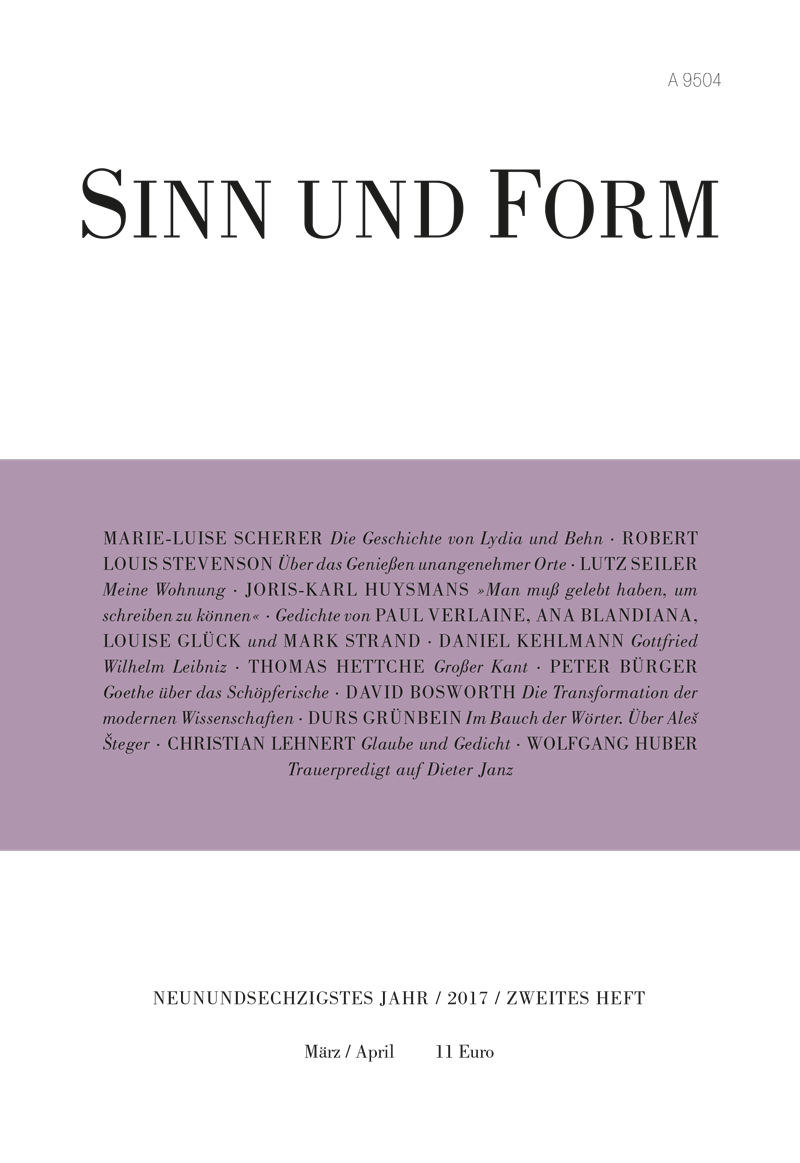

Leseprobe aus Heft 2/2017

Huysmans, Joris-Karl

»Man muß gelebt haben, um schreiben zu können«

Paul Verlaines religiöse Gedichte

Ich habe auf diesen wenigen Seiten keineswegs vor, das Werk Verlaines aus literarischer Sicht zu behandeln. Diese Arbeit ist schon oft geleistet worden, und ich selbst habe vor langer Zeit, als sich niemand um den sturmverschlagenen Dichter bekümmerte, auf das einzigartige Werk dieses Mannes, der, nach Victor Hugo, Baudelaire und Leconte de Lisle, die Dichter unserer Zeit am nachhaltigsten geprägt hat, 1884 in »Gegen den Strich« Bezug genommen und es zu erklären versucht.

Heute, aus Anlaß einer rein religiösen Verssammlung mit Auszügen aus den Bänden »Weisheit«, »Liebe«, »Glück« und »Intime Liturgien« sowie einigen posthumen Stücken, möchte ich mich allein aus katholischer Sicht mit Verlaine beschäftigen, das Mißverständnis zwischen ihm und jenen Gläubigen ausräumen, die seine Person und seine Bücher immer noch beargwöhnen, dann nach Möglichkeit erläutern, warum er entgegen ihrer Annahme kein unbußfertiger Sünder war, und schließlich beweisen, daß die Kirche auf ihren größten Dichter seit dem Mittelalter stolz sein müßte.

In der Tat hat er als einziger nach Jahrhunderten die Töne der Demut und Unbefangenheit, der klagenden und zaghaften Gebete, den Jubel des kleinen Kindes wiedergefunden, die seit der Rückkehr jenes stolzen, Renaissance genannten Heidentums vergessen waren.

Und diese fast volkstümliche Ungeniertheit, diese zutiefst rührende Zerknirschung hat er in eine seltsam beschwörende Sprache mit Umwegen und Ellipsen übersetzt, eine unkomplizierte und unkastrierte Sprache, die sich zugleich neuer oder verjüngter Rhythmen bedient und den von Victor Hugo und Banville begonnenen Bruch mit den alten Waffeleisen der Metrik vollendet, um sie durch ganz eigentümliche Gußformen, spezielle Druckplatten, hingetupfte Striche und treffende Abzüge zu ersetzen.

Nachdem er in seinen ersten Versuchen von Baudelaire und Leconte de Lisle, in manchen Gedichten von Banville und, wollte er bestimmte Kümmernisse des Gefühlslebens etwas gezierter ausdrücken, von Frau Desbordes-Valmore, die er vielleicht mehr als billig liebte, ausgegangen war, zögerte Verlaine nicht, das unvermeidliche Joch dieser Anfänge abzuschütteln, und resolut bezeugte sich seine Persönlichkeit »darin, daß er halblaut, in der Dämmerung gleichsam, vage und köstliche Geständnisse auszudrücken vermocht hatte; er allein konnte gewisse verwirrende Jenseitigkeiten der Seele, ein leises Flüstern der Gedanken, gemurmelte, unterbrochene Geständnisse ahnen lassen, daß das Ohr, das sie vernahm, zögernd verharrte, der Seele die Wehmut weiterzugeben, die durch das Geheimnis dieses mehr geahnten als erfühlten Hauchs entfacht wurde«.

Und unmittelbar nach diesen Zeilen aus »Gegen den Strich« zitierte ich als Beispiel eine inzwischen berühmte Strophe aus den »Galanten Festen«. Man könnte das Sonett »Mein vertrauter Traum« aus den »Saturnischen Gedichten« ergänzen, dessen Schlußterzett entschieden ein Wunder ist:

Ihr Blick hat sich wie der von Statuen erzeigt

Und aus ihr spricht das ferne, ruhige, tiefe Beben

Von mancher lieben Stimme kurz bevor sie schweigt.

Doch diese Art der Bezauberung handhabt er nicht nur in solchen weltlichen Stücken; wir finden sie auch in »Weisheit« wieder, sogar im vorliegenden Band:

Von Herbstseufzern erfüllt sind die Gefilde,

Der eintönige Abend wird so milde,

Wo eine schwerfällige Landschaft ruht.

Oder auch hier:

So daß mein untätiges Herz das delikate,

Enorme Mittelalter anzusteuern hatte,

Fern von fleischlichem Sinn und trister Leiblichkeit.

Erzeugen die letzten Verse dieser beiden Terzette nicht eine Art schmachtender Auszehrung und einen melancholischen Taumel, wie eine Beschwörung, deren okkulter Zauber uns entgeht? Unter allen Dichtern ist Verlaine sicherlich derjenige, der bis zu den äußersten Grenzen der Dichtkunst gegangen ist, dorthin, wo sie sich verflüchtigt und das Reich der Musik beginnt.

Victor Hugo, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Banville, um nur die vier zu nennen, sind in der Literatur ebenfalls bis zum Äußersten gegangen und haben die Grenze zur Malerei erreicht. Ihre Worte malen, suggerieren Schattierungen und Linien vielleicht besser als die wirklichen Farben der Maler. Verlaine ist auf anderem Wege zur Morgengabe der musikalischen Kunst gelangt, deren Ausdruckskraft Schmerzens- und Freudenschreie, Bewunderung und Furcht beredter zu übersetzen vermag, und gerade ihre ungenauen und fließenden Konturen befähigen sie mehr als die Dichtung zum Ausdruck konfuser Empfindungen der Seele, ihres vagen Verlangens, flüchtigen Behagens und ihrer subtilen Qualen.

Verlaines Persönlichkeit war schon in seinen ersten Büchern ganz enthalten; er bewahrte sie auch nach der Konversion; er stellte die von ihm geschaffene Form in den Dienst seiner Buße, denn sie war bereit und er geeigneter als jede andere, die rührenden Annehmlichkeiten der Umkehr zu erzählen, und so vermochte er dem Erlöser einen Strauß mystischer Blumen von derart köstlichem Duft darzureichen, daß man, um ein ähnliches Aroma zu finden, bis zu François Villon und auch Gaston Phoebus zurückgehen muß, diesem Grafen de Foix, dessen Gebete ähnlich ungezwungene Entschuldigungen und anrührende Klagen sind.

Ich brauche das Leben Verlaines nicht zu erzählen; er hat es in einer Tirade mehr fehlerhafter als launiger Prosa teilweise selbst beschrieben; es genügt zu sagen, daß er sich in einer der finstersten Krisen seines Daseins bekehrt hat.

Von dieser Bekehrung, die sich während seiner Haft im Gefängnis zu Mons ereignete, hat er in einem Band mit dem Titel »Meine Gefängnisse« berichtet:

»O Jesus, wie machtest du es, daß du mich gewannst?

Ah!

Eines Morgens trat der gute Direktor persönlich in meine Zelle ein.

›Armer Freund‹, redete er mich an, ›ich bringe Ihnen eine schlimme

Nachricht. Fassen Sie sich! Lesen Sie!‹"

Es war das gegen ihn und zugunsten seiner Frau ergangene Urteil über Trennung von Bett und Besitz durch das Zivilgericht an der Seine.

Und Verlaine fügte hinzu: »Ich warf mich über mein armes Bett und brach in Tränen aus.«

Und wie unter einem Peitschenschlag warf er sich nach der ersten Bestürzung zu Füßen des Kreuzes nieder und krempelte mit Hilfe eines wackeren Priesters, des Gefängnisseelsorgers, dem er beichtete, sein ganzes Leben um.

Damals schrieb er »Weisheit«.

Nach Verbüßung seiner Haftstrafe verließ er Belgien und kehrte nach Frankreich zurück. Die Öffentlichkeit kannte ihn kaum. – Niemand ahnte, daß ein katholischer Verlag dieses wunderbare, in einem Gefängnis entstandene Buch drucken würde. Nur wenige Exemplare, wenn überhaupt, gelangten in den Handel; der Titel erschien nicht einmal im Katalog der frommen Buchhandlung, die sich darauf beschränkte, ihr Markenzeichen und ihren Namen auf den Einband zu drucken. Allmählich setzte sich die Sammlung in der literarischen Welt durch und wurde auch von den Weltlichen gelesen; die Katholiken ignorierten sie weiter, und als sich später einige trauten, kursierten die ärgerlichsten Gerüchte über den armen Dichter. Man sprach von Trunksucht, unsäglichem Verkehr, Besuchen in zweifelhaften Hotels, Krankenhausaufenthalten; mehr bedurfte es nicht, um die Echtheit einer Bekehrung in Abrede zu stellen, die wirklich erfolgt war, mochte es dem schwarzgalligen Esel Doumic, der darin nur »eine Form von Zerrüttung, einen Fall trauriger Sinnlichkeit« sehen wollte, gefallen oder nicht.

Warum verschweigen, daß die Außenseitersituation Verlaines in der Welt der Gläubigen, die ihn nicht gelesen hat, fortbesteht? Ich habe Biedermänner sogar beklagen hören, daß man sich überhaupt mit der religiösen Dichtung eines Mannes abgebe, den ein anderer griesgrämiger Gaul, ein Herr Nordau, jüdischer Arzt mit einem Fimmel für Geisteskrankheiten, wie folgt darstellte: »Wir sehen einen abschreckenden Entarteten mit asymmetrischem Schädel und mongolischem Gesicht, einen impulsiven Landstreicher und Säufer, der wegen eines Sittlichkeitsverbrechens im Zuchthause gesessen hat, einen schwachsinnigen emotiven Träumer, der schmerzlich gegen seine bösen Triebe ankämpft und in seiner Noth manchmal rührende Klagetöne findet, einen Mystiker, dessen qualmiges

Bewußtsein Vorstellungen von Gott und Heiligen durchfluten, und einen Faselhans, der durch unzusammenhängende Sprache, Ausdrücke ohne Bedeutung und krause Bilder die Abwesenheit jedes bestimmten Gedankens in seinem Geiste bekundet.«

In diesem Porträt, worin der deutsche Quacksalber vor allem seinen Haß auf die Mystiker stillt, die er als die »schlimmsten Feinde der Gesellschaft« darstellt, wird immerhin eine Wahrheit ausgesprochen, nämlich daß Verlaine »schmerzlich gegen seine bösen Triebe ankämpft«. Ja, er hat gekämpft; er wurde meist besiegt; na und? Welcher Katholik wähnt sich im Recht, den ersten Stein auf ihn zu werfen?

[…]

Aus dem Französischen von Frank Stückemann

SINN UND FORM 2/2017, S. 204-212, hier S. 204-207