[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-75-1

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

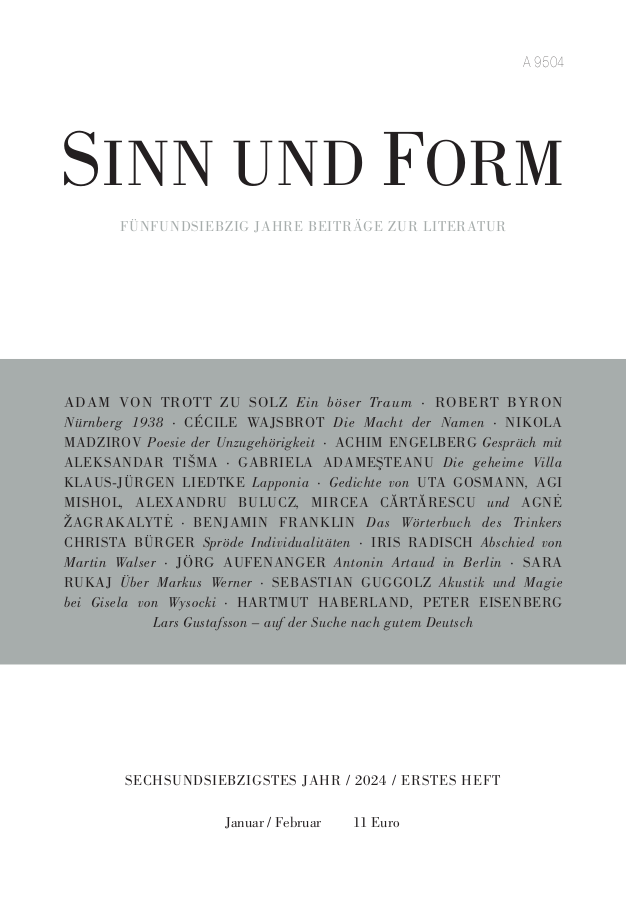

Leseprobe aus Heft 1/2024

Franklin, Benjamin

Das Wörterbuch des Trinkers

Vorbemerkung

Im Gedächtnis der Nachwelt hat der amerikanische Naturwissenschaftler, Ingenieur und Staatsmann Benjamin Franklin (1706 – 1790) bis heute einen festen Platz als Entdecker des atlantischen Golfstroms, als Erfinder des Blitzableiters und als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Weniger geläufig ist den meisten wohl seine herausragende Bedeutung als Autor, der die moderne englische Prosa mit interessanten Wortschöpfungen und einem witzigen, teils satirisch-sarkastischen, gleichermaßen unterhaltenden wie instruktiven Stil so nachhaltig prägte wie sonst nur Joseph Addison, Richard Steele, Daniel Defoe oder Jonathan Swift. Als Wortkünstler bereicherte Franklin unter anderem die Terminologie der Elektrizität, indem er das aus der Militärsprache stammende Wort »Batterie« (mit dem bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts eine Geschützstellung oder auch die Größe einer Artillerieeinheit benannt wurde) als Bezeichnung für eine neue, von ihm konstruierte Speichervorrichtung für elektrische Energie gebrauchte. Gut bewandert war er auch im Naturrecht, weshalb er als einziger amerikanischer Politiker alle vier Gründungsdokumente der Vereinigten Staaten – die Unabhängigkeitserklärung von 1776, den Freundschaftsvertrag mit Frankreich von 1778, den Friedensvertrag mit Großbritannien von 1783 und die neue Verfassung von 1787 – mitunterzeichnete und zum Teil entwarf. So korrigierte er Thomas Jeffersons Erstentwurf der Unabhängigkeitserklärung dahin gehend, daß er die »Wahrheiten«, »alle Menschen« seien mit dem unveräußerlichen Recht auf »Leben, Freiheit und Streben nach Glück« ausgestattet, nicht – wie es Jefferson zunächst formuliert hatte – als »heilige« Glaubenssätze verstehen wollte, sondern als eine unbezweifelbare Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Erklärung bedurfte und somit, wie er es ausdrückte, »selbstevident« sei.

Als Franklins schriftstellerische Meisterleistung gilt seine »Autobiographie«, an der er von 1771 bis zu seinem Tod unausgesetzt arbeitete. Ein Jahr nach seinem Ableben erschien 1791 zunächst die französische Übersetzung des Textes, bevor dieser dann 1793 auch im englischen Original veröffentlicht wurde. Franklins Memoiren behandeln in vier Abschnitten sein Leben von der Geburt bis 1758, einem Zeitpunkt, zu dem der Autor sich im dreiundfünfzigsten Lebensjahr befand und schon ein berühmter Naturwissenschaftler war, doch als Politiker sich erst noch beweisen mußte. Franklin kam es darauf an, vor allem über seine Jugend und seine entscheidenden Entwicklungsjahre Auskunft zu erteilen. Ähnlich hielt es später der von ihm beeinflußte Johann Wolfgang von Goethe in seiner eigenen Lebensgeschichte »Dichtung und Wahrheit« (1811 – 14). Franklin wollte also in erster Linie seinen Bildungsgang und die sein Leben prägenden frühesten Einflüsse offenlegen. Die recht ausführliche und umständliche Darstellung seines Werdens als Autor nimmt viel Raum ein, zumal er seinen Lesern damit in vorbildstiftender Weise zeigt, wie man sich durch eigenständige Aneignung und gründliche Beherrschung eines sicheren Schreibstils zu den höchsten Höhen der Gesellschaft aufschwingen kann. Denn Franklin war im wesentlichen ein Autodidakt, der seine Erfolge neben großem intellektuellem Talent auch eiserner Disziplin, einem starken Willen und unbändigem Ehrgeiz verdankte.

Als Sproß eines einfachen Kerzenmachers und Seifensieders, der neben seinem jüngsten Sohn Benjamin noch sechzehn weitere Kinder zu ernähren hatte, mußte der Hochbegabte von einem Besuch des renommierten Harvard College seiner Geburtsstadt Boston absehen. Sein Vater Josiah Franklin hatte keinerlei Mittel, seinem Nachwuchs ein kostspieliges Universitätsstudium zu finanzieren. Nicht einmal einen längeren Schulbesuch konnte er seinen zahlreichen Kindern ermöglichen. Franklin besuchte lediglich für die Dauer eines einzigen Jahres die öffentliche Lateinschule von Boston. Immerhin bezahlte sein Vater ihm, dem Blitzgescheiten, der schon mit vier Jahren das Lesen gelernt hatte, anschließend weitere Stunden an einer privaten Schreibschule, die von einem äußerst erfolgreichen Lehrer, einem gewissen George Brownell, geleitet wurde. Franklin beschrieb die Methode, mit der dieser Mann ihm die schöne und geschwungene Handschrift beibrachte, die er sich zur Freude der Leser seiner Briefe dann ein Leben lang bewahrte, als eine besonders »milde« und zugleich »mutmachende« Art des Unterrichts.

Das Schrei ben bereitete Franklin ein solches Vergnügen, daß er sich entschied, bei seinem um neun Jahre älteren Bruder James, der als Drucker in Boston nicht nur einen eigenen Verlag betrieb, sondern ab 1721 auch die Zeitung »New England Courant« herausgab, in die Lehre zu gehen. Schon als Sechzehnjähriger verfaßte der Lehrling für das noch junge Blatt einige Zeitungsartikel, die von der Leserschaft gut aufgenommen wurden. Dadurch ermuntert trachtete Franklin um so emsiger danach, sein offenkundiges literarisches Geschick so weit zu verbessern wie nur irgend möglich. Er orientierte sich dabei zunächst an John Bunyans schon 1678 erschienenem allegorischem Erbauungsbuch »The Pilgrim’s Progress«, einer Prosaschrift, die noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts von vielen Autoren als gültiger Maßstab für erzählendes Schrei ben gerühmt wurde und bis heute nichts von ihrer erstaunlichen narrativen Kraft verloren hat. Zudem versuchte er sowohl von dem Bostoner Puritaner und Prediger Cotton Mather zu lernen als auch von Defoe, da beide Männer in herausragender Weise die Kunst des essayistischen Schreibens beherrschten. Zum entscheidenden Bezugspunkt für ihn wurde dann jedoch die moralische Wochenschrift »The Spectator«, die Addison und Steele zwischen 1711 und 1715 in London herausgegeben hatten. Insbesondere die von Addison beigesteuerten Zeitschriftenbeiträge galten ihm als Muster des modernen Essays.

In den 1720er Jahren entwickelte der junge Autodidakt Franklin eine originelle Methode, die darauf abzielte, sich einen möglichst großen Wortschatz zu erarbeiten. So machte sich der strebsame Journalist daran, wie er später in seiner »Autobiographie« berichtete, täglich aufs neue »eine Menge Synonyma zu suchen und ihrer Herr zu werden«. Allein um sein Vokabular und damit seine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, wählte er immer wieder einige von Addisons Aufsätzen aus dem »Spectator« aus, schrieb sie in gereimte Gedichte um und übertrug diese »nach Verlauf einiger Zeit«, wenn sie seinem »Gedächtnis genugsam entschwunden waren«, wieder in Prosa. Durch das beständige Umschreiben von Texten, die zwar mit der immer gleichen Argumentation stets dieselben Themen verhandelten, wurden ein ums andere Mal ganz neue Wörter in Anschlag gebracht, die das Altbekannte in neuer Form ausdrückten. So erarbeitete sich Franklin nach und nach nicht nur den gewünschten großen Wortschatz, sondern auch die stupende Fähigkeit, in kürzester Zeit ganz neue Wortkreationen in die Welt zu setzen. Seine unbändige Lust, immer weitere Synonyme zu finden, entsprach im übrigen dem Zeitgeist. Den ersten Versuch eines Wörterbuchs der Synonyme machte der anglikanische Geistliche und Naturwissenschaftler John Wilkins mit seinem »Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language and Alphabetical Dictionary« zwar bereits 1668, doch erschienen erst im 18. Jahrhundert Synonym-Wörterbücher von Rang: In Frankreich gab der Kleriker und Grammatiker Gabriel Girard 1718 das bedeutende Werk »La Justesse de la langue françoise, ou les différentes significations des mots qui passent pour synonymes« heraus; zu den wichtigsten anschließend auch in England publizierten Synonym-Wörterbüchern zählen John Truslers »The Difference between Words esteemed Synonyms, in the English Language; and the proper choice of them determined« (1766) und das von Dr. Johnsons Freundin Hester Lynch Piozzi besorgte »British Synonymy« (1794).

Als Franklin sich schriftstellerisch so weit vervollkommnet hatte, daß er sich zutraute, einen eigenen Verlag zu führen, gab er das Anstellungsverhältnis bei seinem Bruder auf und zog von Boston nach Philadelphia, wo er sich als Drucker selbständig machte. Ab 1729 gab er dort die »Pennsylvania Gazette« heraus, für die er die Leitartikel und viele Beiträge selbst verfaßte. Innerhalb kürzester Zeit avancierte dieses Blatt zur führenden Zeitung Nordamerikas. Außerdem reüssierte Franklin noch als Autor einer im eigenen Verlag herausgebrachten und »Poor Richard’s Almanack« genannten Kalenderschrift, mit der er seine Leser besonders erfreute, weil sie mit witzigen Lebensweisheiten gespickt war. Die in seinem Almanach enthaltenen humorigen Sprüche dachte sich Franklin zumeist selbst aus. Zu den bis heute am häufigsten zitierten Sentenzen gehören solche erfrischenden Beobachtungen wie »Drei Menschen können ein Geheimnis wahren, wenn zwei von ihnen tot sind« oder »Fische und Gäste stinken nach drei Tagen«. Der große wirtschaftliche Erfolg, der seinen von Geist sprühenden Druck-Erzeugnissen beschieden war, erlaubte es Franklin, sich schon mit einundvierzig Jahren aus dem aktiven Geschäftsleben zurückzuziehen. Ab 1748 ließ er seine Druckerei in Philadelphia von seinem Teilhaber David Hall führen, um mehr Zeit für seine naturwissenschaftlichen Studien zu gewinnen. Diese nahmen ihn immer stärker in Beschlag, seit er in der Mitte der vierziger Jahre begonnen hatte, sich mit dem Phänomen der Elektrizität auseinanderzusetzen, welches ihn so sehr beschäftigte, daß er, wie er einem Freund in London mitteilte, »nur noch wenig Muße für irgend etwas anderes« aufbringen konnte. Nach seiner Erfindung des Blitzableiters verlegte er sich dann ab den fünfziger Jahren immer mehr auf das Feld der Politik, wo er im Unabhängigkeitskampf gegen Großbritannien zum neben George Washington bekanntesten amerikanischen Politiker mit Weltgeltung aufstieg.

Bis zum Ende seines Lebens blieb Franklin, den Goethe in »Dichtung und Wahrheit« als funkelnden Stern am »politischen Himmel« des Aufklärungszeitalters pries, in vielfältiger Weise schriftstellerisch tätig. Viele seiner Arbeiten wurden umgehend in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt, die erste deutsche Ausgabe »Des Herrn D. Benjamin Franklin’s sämmtliche Werke« wurde bereits 1780 – immerhin zehn Jahre vor seinem Tod – in Dresden publiziert. 1792 übertrug Gottfried August Bürger dann seine »Autobiographie« ins Deutsche. Eine deutsche Übersetzung von Franklins »Kleinen Schriften« besorgte nicht lange danach der Weimarer Verleger Friedrich Justin Bertuch 1794. Es war vor allem der Naturwissenschaftler, Politiker und Selfmademan Franklin, der die deutschen Leser interessierte, weshalb auch in späterer Zeit insbesondere solche Schriften von ihm übertragen wurden, in denen er sich über politische und naturwissenschaftliche Fragen ausließ. Die Selbstbeschreibung seines Lebens blieb das mit Abstand populärste Buch, vor allem in der gelungenen Übertragung von Berthold Auerbach von 1876. Übersehen wurden dabei allerdings viele seiner köstlichen Zeitungsartikel aus den dreißiger und vierziger Jahren, die Franklin in einem frühen Karrierestadium verfaßt hatte, als er noch nicht zu Weltruhm gelangt war, sondern als Journalist nach Synonymen jagte. Diese Wortschatzübungen waren der Grundstock für den späteren Erfolg auch auf allen anderen Feldern seines Wirkens.

Ein Exerzitium der besonderen Art aus Franklins Journalistenzeit ist »Das Wörterbuch des Trinkers«, das er gegen Ende 1736 verfaßte und am 13. Januar 1737 in der »Pennsylvania Gazette« zum Druck beförderte. Wie in keinem anderen Beitrag aus seiner stets schwungvollen Feder führt er mit diesem Wörterbuch-Spaß in belustigender und doch auch ernstgemeinter Weise vor, daß man eine fast unbegrenzte Zahl von Synonymen finden kann, wenn man nur seiner Phantasie und seinem Gefühl für Sprache freien Lauf läßt – und dies auf der Grundlage des höchst genauen Hörens auf Wendungen, wie sie die im Alltag gesprochene, lebendige Sprache immer wieder neu hervorbringt, an allen Orten und Plätzen, zum Beispiel auch in einer Taverne. Daß Franklin seine Kunst des Findens (oder besser: Er-findens) von Synonymen unter Beweis stellt, indem er eine Riesenzahl von Variationen des Wortes »betrunken« hervorbringt, die er angeblich in einer Kneipe aufgeschnappt haben will, spielt darauf an, daß man sich als Dichter – von der Muse geküßt oder vom Bier beschwipst – zuweilen in den Zustand eines dionysischen Rausches versetzen muß, um überbordend produktiv zu sein. Franklins Trinker-Wörterbuch dürfte auch heute für alle, die sich mit Literatur und Sprache befassen, eine willkommene und unterhaltsame Anregung sein, es ihm gleichzutun.

Die Übersetzung hat Joachim Kalka besorgt. Zu den Prinzipien seiner Übertragung merkt er an: »Der Übersetzungs- beziehungsweise Nacherschaffungsversuch ist von geringerem Umfang als Franklins Original. Dasselbe Volumen wäre nur durch sehr angestrengte Neukonstruktionen oder durch die Heranziehung von nach Inhalt oder Tonfall anachronistischem Material zu erzielen gewesen; ich bin hier schon einigermaßen weit gegangen. Ich habe es nun bei 144 Einträgen belassen, was der Zahl der Beispiele entspricht, welche Lichtenberg in seinem Parallelunternehmen ›Patriotischer Beytrag zur Methyologie der Deutschen …‹ gibt, das ich gerne herangezogen habe (es findet sich im dritten Band der Ausgabe von Wolfgang Promies). Als weitere Anregungen dienten Franz Dornseiffs zu recht berühmter Thesaurus (7, 31 f.) sowie Lutz Röhrichs ›Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten‹ (1991; Stw. Trinken). Der Hauptfundus entstammt eigener lebensgeschichtlich-kneipenmythologischer Erfahrung.«

Jürgen Overhoff

(…)

SINN UND FORM 1/2024, S. 101-110, hier S. 101-104