[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-75-1

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

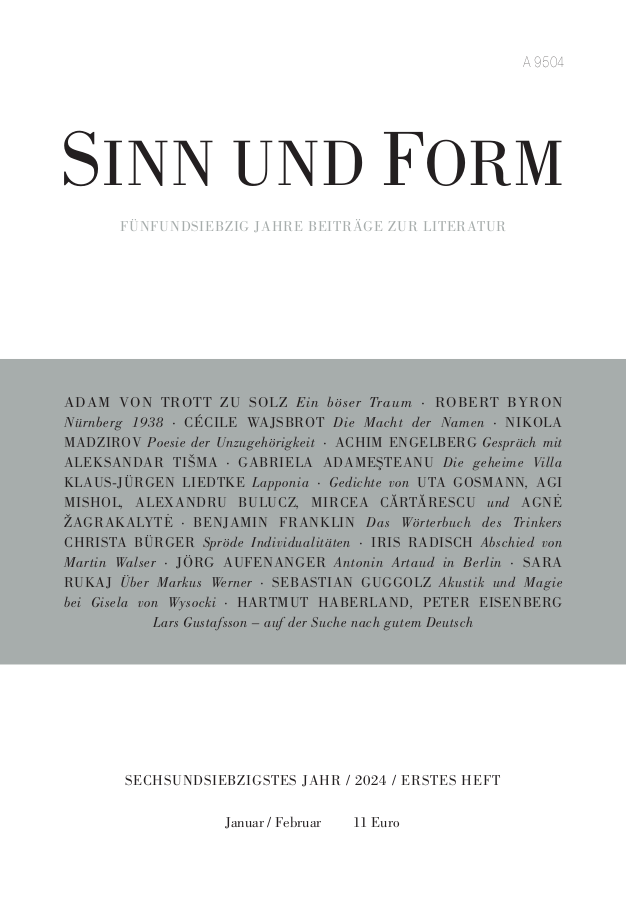

Leseprobe aus Heft 1/2024

Wajsbrot, Cécile

1

Ich möchte von einer unbekannten Generation zu Ihnen sprechen, von einer unsichtbaren, die in der Forschung die zweite Generation genannt wird oder auch Generation einundeinhalb, je nach Zählweise – daran erkennt man schon das Ungewisse, den Nebelschleier, der sie umgibt. Ich möchte hier von Jahrgängen sprechen, die dem Ende der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zu nahe und von deren Historisierung zu weit entfernt waren. Von einer Generation, die weder Zeugin der Zerstörungen noch nostalgische Archäologin des Lebens davor war – des Lebens in den polnischen Schtetls oder den großen Weltstädten. Die weder die rasende Vernichtung noch den Wunsch nach Wiederaufbau erlebt hat. Eine Generation, die schweigsam war, nicht, weil sie es so gewählt hätte, sondern weil die Umstände es wollten. Oder vielmehr eine Generation, die zu sprechen versuchte, und die es noch immer versucht, deren Stimme jedoch aus etlichen Gründen beinahe unhörbar bleibt.

2

Verlorene Generation, lost generation – der Ausdruck bezeichnet insbesondere in den Vereinigten Staaten die Generation des Ersten Weltkriegs, also diejenigen, deren Jugend durch diesen Krieg zertrümmert wurde, in dem sie ihre Orientierung oder das Leben verlor. Aber der Ausdruck lost bezeichnet mehr als den Verlust des Lebens, bezeichnet die Orientierungslosigkeit von Menschen, die in der Tradition der vorausgegangenen Jahrzehnte erzogen und dann in einer Nachkriegsgesellschaft erwachsen wurden, die keinen Bezug mehr zur Welt ihrer Eltern hatte, zu der Welt, die ihnen überliefert worden war. Sie mußte sich damit abfinden und mit den Werkzeugen der alten eine neue Welt angehen. Es heißt, Gertrude Stein habe den Ausdruck für die amerikanischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller jener Generation geprägt, die wie sie selbst die zwanziger Jahre im Pariser Exil verbrachten, ein Exil, das Zeichen – oder Folge – der Desorientierung war, und diese Desorientierung wiederum wurde von Stein in ihrer Weise, die Sprache zu erkunden und zu dekonstruieren, wie man damals noch nicht sagte, zum Äußersten getrieben. Sie selbst soll den Ausdruck in Paris bei einem Automechaniker aufgeschnappt haben, der die damalige Jugend als verlorene Generation schmähte, worauf Stein mit dem entwendeten Ausdruck unter anderem ihren Freund Hemingway charakterisierte, der wiederum ihre Anrede – You are all a lost generation – seinem Roman »The Sun also Rises« (deutsch unter dem Titel »Fiesta«), der einen Kreis britischer und amerikanischer Exilierter in Paris beschreibt, als Epigraph voranstellte.

Wir haben keinen Krieg erlebt, wir sind nicht unbedingt im Exil, wir gehören zum alten Kontinent und nicht zur neuen Welt, und doch sind auch wir lost, desorientiert, ein wenig verloren und irren mitunter durch die Zeiten.

3

In seinem 2007 erschienenen Essay »Lines: A Brief History« (Eine kurze Geschichte der Linien, 2021) unterscheidet der englische Anthropologe Tim Ingold zwischen Fäden und Spuren und erfindet eine Lesart der Welt vermittels zweier Arten von Linien, jener, an der man entlanggeht, und jener, die bloß zwei Punkte miteinander verbindet. Damit unterscheidet er das »wayfaring« vom »transport«, das Wandern, das eine Erfahrung an sich ist, die voll und ganz zum Leben gehört, und den Transport, dem es darum geht, möglichst schnell einen Zielort zu erreichen. Diese Metapher läßt sich auf etliche Bereiche anwenden, und man kann alles unter dem Blickwinkel von wayfaring oder transport betrachten, als Linie, an der es entlanggeht, oder als Linie, die durchquert. Folgen wir Ingold, ist das Wandern im Prinzip die Art und Weise, wie Menschen die Erde bewohnen. »Ein Bewohner ist vielmehr jemand, der an dem beständigen Prozeß der Weltwerdung teilnimmt und im Hinterlassen seines Lebensweges zur Verwebung und Textur dieser Welt beiträgt.« Dem stellt Ingold die Besetzung entgegen, als eine Weise, den Ort als freie durchquerbare Fläche zu betrachten, über die ein Liniennetz gelegt wird, Trassen, über die Personal und Gerätschaften schnellstmöglich in Ressourcen- und Abbaugebiete gebracht werden. Daß Kolonialisierung Raum auf diese Weise nutzt, ist klar. Unter anderen Umständen wird die Sache komplexer. Und gestatten Sie mir hier einen Umweg über meine persönliche Erfahrung in einem besonderen Land, Frankreich, einen Umweg, der aber zum Weg gehört, weil wir wayfarers sind, dem Wandern verschrieben und nicht dem Transport. Frankreich also, ein Land, in dem die kollektive Geschichte vielmehr einer Besetzung ähnelte, zumindest in Hinblick auf die Zeit der Besatzung, was kein Wortspiel ist, und auf die von französischem Boden aus organisierte Deportation von Juden, während die Familiengeschichte auf seiten des Bewohnens angesiedelt war, eines schwierigen Bemühens, einen Lebensweg zu ziehen, indem man an der im Werden begriffenen Welt teilzunehmen versucht.

4

Ich bin 1954 geboren, das heißt neun Jahre nach Kriegsende, neun Jahre nach der Befreiung der Lager, in Paris, in einer Familie, die in den dreißiger Jahren aus Polen gekommen war und auf väterlicher wie mütterlicher Seite aus derselben Stadt stammte, Kielce. Sie ist wegen eines Nachkriegspogroms von 1946 bekannt, bei dem es zweiundvierzig Tote und achtzig Verwundete gab. Ich bin in Frankreich geboren, und damit in einem Land, das sich seine eigene Geschichte als eine glorreiche erzählte, auch jenseits der Glanzstunden, die man uns schon in der Grundschule beibrachte, die Könige Ludwig der Heilige, Ludwig der Vierzehnte, der Kaiser Napoleon der Erste; es gab auch die mutige Résistance, die das Land den deutschen Besatzern entgegengestellt hatte. Natürlich sagte man uns nicht, daß Ludwig der Heilige die Juden aus Frankreich vertrieben hatte, daß Ludwig der Vierzehnte das Edikt von Nantes widerrufen und damit je nach Quelle hunderttausend bis zweihunderttausend Protestanten ins Exil gezwungen hatte, nach Amsterdam, London oder Berlin, und daß Napoleon die Sklaverei wieder eingeführt und Europa in verheerende Kriege hineingezogen hatte (Kriege, die uns als heldenhaft dargestellt wurden).

Genauso verhielt es sich mit der jüngsten Geschichte. Die öffentliche Ruhmeserzählung stand konträr zur Familiengeschichte, ich wußte früh, daß mein Großvater mütterlicherseits deportiert worden war, ich konnte früh den Namen Auschwitz aussprechen, den die meisten Leute in Frankreich noch heute Ausswitch aussprechen – dieser switch, der mir stets vorkam, als offenbarte sich darin ein Umschalten des Gedächtnisses, ein Perspektivwechsel, eine Verleugnung. Ebenso früh wußte ich, daß es die französische Polizei war, die bei der Wintervelodrom-Razzia meine Großmutter, meine damals zehnjährige Mutter und meinen dreizehnjährigen Onkel abgeholt hatte. Und ein wenig später, daß in dem Film »Nacht und Nebel« von Alain Resnais, der 1956 herauskam, das Képi des französischen Gendarmen, der das Lager Beaune-la-Rolande bewachte und kurz im Bild erschien, mit Filzstift geschwärzt worden war, um nicht erkennbar zu sein. Ich übergehe hier das Epos von Flucht und Untertauchen, die Hilfsnetzwerke und die tägliche Angst, die das Los aller war, denen es gelang zu überleben und den Verfolgungen zu entkommen. Ich möchte bloß sagen, daß von alldem außerhalb des familiären Zuhauses nie die Rede war. Daß ich zu Anfang des Schuljahrs jedesmal die Frage beantworten mußte, woher mein Name komme. Daß ich in jeder Klasse die einzige war, die einen solchen Namen trug. Tragen ist das richtige Wort, denn es war eine Last, ein Gewicht, es wies mich als verschiedenartig aus, anders als die anderen – als eine Fremde. Denn im Französischen, wo das j ein Konsonant und kein Halbvokal ist, war dieser Name unaussprechlich. Wenn man ihn, beispielsweise für eine Bestellung in einem Laden, angeben mußte, sprach meine Mutter ihn Vesbro aus und französierte ihn so gewissermaßen. Und ich tat es ihr nach, auch wenn diese Aussprache sich orthographisch keineswegs rechtfertigen ließ. Mein Vater hingegen fragte mich immer wieder, ob ich in der Schule nicht »Waschbrot« genannt würde. Erst spät, so um die dreißig, ist mir der Hiat zwischen meiner eigenen Weise, meinen Namen auszusprechen, und seiner Schreibweise bewußt geworden, und zwar mit einer solchen Schärfe, daß ich nicht mehr wußte, wie ich ihn aussprechen sollte. Stellen Sie sich mal vor, den eigenen Namen nicht mehr aussprechen zu können. Es kam um so ungelegener, als ich damals gerade mit dem Unterrichten aufgehört hatte und Arbeit suchte, was in jener fernen Zeit vor dem Internet hieß, daß man telefonieren mußte, und am Telefon schob ich den Moment, an dem ich meinen Namen sagen mußte, möglichst weit hinaus. Anstatt mich zu Beginn des Gesprächs vorzustellen, wartete ich die Frage ab, »mit wem spreche ich« … Diese unbehagliche Situation dauerte ein paar Monate, vielleicht sogar ein oder zwei Jahre. Bis zu dem Tag, an dem ich eine Art Erleuchtung hatte. Da es ja für das Lateinische eine rekonstruierte Aussprache gibt, die als die von den Lateinern praktizierte gilt, entschied ich, auf meinen Namen genauso eine rekonstruierte Aussprache anzuwenden und ihn wie im Jiddischen auszusprechen – waïsbrot. In jenem kolonisierten Gedächtnis, in dem es darum ging, sich schnellstmöglich von einem Punkt zu einem anderen zu begeben und also über die Jahre 1939 – 45 hinwegzugehen, war diese Entscheidung vielleicht der erste bewußte Schritt, mit dem etwas zuvor Unbewußtes seine Wanderung antrat, oder vielmehr – denn ich war mir ja doch früh über alles klar – die erste Etappe eines Befreiungsversuchs. Vorher hatte es eine Szene in dem Verlag gegeben, der meinen ersten Roman veröffentlichte. Die Verlegerin, die den angesehenen und gut französischen Namen Gallimard trug, riet mir, einen anderen Namen anzunehmen, weil meiner unaussprechlich sei. Und ich, die ich in der langen Zeit meiner allmählichen Annäherung an dieses Milieu, während der fünf Jahre zwischen dem Schrei ben meines ersten Romans und der Veröffentlichung eines ersten Romans, der gar nicht der erste war, den ich geschrieben hatte, ich, die ich all diese Zeit hindurch erwogen hatte, ein Pseudonym, den Mädchennamen meiner Mutter anzunehmen, nicht weil der »meine«, das heißt, der Name meines Vaters, unaussprechlich war, sondern weil ich ein schwieriges Verhältnis zu ihm hatte, ich dachte nun angesichts dessen, was ich als Aggression empfand, nicht den Bruchteil einer Sekunde an meine früheren Erwägungen und verteidigte meinen Namen – vielleicht ist er in dem Moment wahrhaftig der meine geworden – und habe ihn behalten.

SINN UND FORM 1/2024, S. 37-49, hier S. 37-40