[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-70-6

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 2/2023

Gröschner, Annett

Minutentexte

Für Alexander Kluge

1: Hartguß und Herzweiche oder der Elefant im Raum,

über den ich sprechen will

Mit den Zufällen ist es wie mit den Seelen von Häusern. Ich glaube nicht an sie, aber sie können mich trotzdem überwältigen. Nehmen wir das Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße 23 mit seinen verborgenen Bewohnern. In der Villa kreuzen sich die Zufälle auf ganz besondere Art.

Ich liebe Bauakten, weil sie so unbestechlich auf ein Ergebnis hinauslaufen. Das Ergebnis ist ein Haus, das sich nach und nach der Bauakte entfremdet oder ganz und gar wieder verschwindet, worauf das nächste kommt und in die gleiche Akte eingespeist wird. In dieser hier klebte hinter dem Umschlag der Grundbuchauszug, auf dem der Name Louise Hildebrandt stand, geborene Gruson – die Witwe und Erbin des Korvettenkapitäns Richard Hildebrandt, der 1868 und 1869 zwei Nordpolexpeditionen als Erster Steuermann begleitet hatte und auf der zweiten mit vierzehn Mann seiner Besatzung den Polarwinter auf einer Eisscholle verbringen mußte. Der Geburtsname seiner Frau ließ mich aufhorchen. Den Namen Gruson gibt es nicht allzu häufig. Ich habe als Nachkommin eines Stahlarbeiters quasi seit meiner Geburt mit dem Werk zu tun, das der Großindustrielle und Erfinder Hermann Gruson, ein Nachkomme hugenottischer Einwanderer, in Magdeburg gegründet hat. Er war der Erfinder von Herzweiche und Hartguß. Der Herzweiche, die überall dort liegt, wo Gleise, egal ob Straßen- oder Eisenbahn, sich kreuzen, um sogleich auseinanderzudriften. Der Hartguß machte Deutschland zu einem bedeutenden Exporteur von Kriegswaffen. Krupp übernahm das Werk nach Grusons Tod, die Waffen kamen ein halbes Jahrhundert später wie ein Bumerang in die Gegend zurück.

Gruson nahm einen Teil seines Erlöses aus Herzweichen und Panzerplatten und ließ seiner Tochter und ihrem Nordpolreisenden eine standesgemäße Villa in der Stadt Charlottenburg errichten, in der noch unbebauten Gegend am Kurfürstendamm. Berlin endete am Nollendorfplatz, auf dem Weg nach Charlottenburg waren noch Felder. In Erinnerung an das Gewächshaus neben der heimischen Magdeburger Villa, ein Kaktus mit dem fiesen Namen Schwiegermutterstuhl trägt auf lateinisch Grusons Namen, ließ er seiner Tochter einen Wintergarten ans Haus bauen, in dem es eine Riesenschildkröte gegeben haben soll. Von der Riesenschildkröte ist es nicht weit bis zum Elefanten. Das Glas des heutigen Wintergartens wird nach wie vor von einem Gerüst aus Hartguß getragen, eine Grusonsche Legierung. Die Villa blieb von Bomben verschont, mußte keinem Wertheim-Kaufhaus weichen, obwohl es ein Wertheim-Grundstück war, und auch die Zufahrt zur Stadtautobahn unter dem Kurfürstendamm blieb nur ein Plan. Viele Jahre gab es eine Bar in der Beletage, die verruchte Seite des Schaufensters des Westens zeigend, eine Zeitlang hieß das Nachtlokal Dolce Vita. Dolce Vita galt nicht für den Babyelefanten, den man sich als Attraktion im Keller hielt und der für die Show nach oben ins Rampenlicht geführt wurde. Berolina sein Name, Assoziation Adipositas. Wir kommen gleich darauf. Unsachgemäß im Keller des Hauses gehalten, starb das Tier an einer Lungenentzündung. »Elefanten-Baby im Nachtlokal gestorben«, schrieb die BZ.

Zur selben Zeit, als Gruson seiner Tochter die Villa in der Fasanenstraße errichten ließ, arbeitete nur ein paar hundert Meter weiter in der Kantstraße Emil Hundrieser in seinem Atelier an einer überlebensgroßen Skulptur, der Berolina, die ab 1889 als weibliche Verkörperung der Stadt erst am Potsdamer, dann am Alexanderplatz thronte, als »anmutig und üppig«, von böseren Geistern auch als elefantenhaft beschrieben in ihrem Kettenhemd mit dem Amtszeichen des Stadtoberhaupts, das Haupt mit einem Kranz aus Eichenlaub und Krone aus Mauerwerk geschmückt. Die weibliche Allegorie der Stadt durfte symbolisch regieren, nicht aber die Blumenfrau, die ihr Modell gestanden hatte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Statue zersägt und der Metallreserve zugeführt. Die Berolina verschwand als Figur, der Name geistert nach wie vor durch die Gegend. Am Ende waren in der Fasanenstraße, wie so oft, Pflanzen die Retterinnen, haben doch die drei Bäume, zu Gartendenkmalen erklärt, dafür gesorgt, daß nach dem verhinderten Abriß in den achtziger Jahren die vor der Villa, direkt an der Baufluchtlinie der Fasanenstraße geplanten Wohnhäuser nicht errichtet werden durften. Manchmal spürt man auf dem Weg zu den Toiletten im Keller noch einen leichten Geruch von Elefantenkuh Berolina.

2: Eisblumen

Ende 1984 landete ich in der Schliemannstraße, Einraumwohnung Nordseite, gegenüber von Kohlen-Schiele, dem reichsten Kohlenfritzen von Berlin, über den mein Freund Gerd den Witz von 1973 gern auch noch 1984 erzählte »Für Chile spenden wa nich, der hat schon jenuch Kohle.« Die Toilette, auf halber Treppe, war zum Zeitpunkt meines Einzugs gerade eingefroren und an den Fenstern blühten Eisblumen, so schön und filigran, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Die Kälte und die luftdurchlässigen Fenster trieben die Natur zu Höchstleistungen Ich mummelte mich in drei Decken und beobachtete die Natur des Eises. So etwas Schönes hatten weder mein Vater, der Kälteingenieur, noch meine Großmutter, die Blumenbinderin, auf ihrem Gebiet je zustande gebracht. Es war mein Weg in den Untergrund Berlins. Ich war frei, nur wenn die Frau, der die Wohnung gehörte, hinter dem Rücken ihres Potsdamer Gatten Besuch von einem Geliebten hatte, mußte ich je nach Intensität für Stunden oder Tage das Feld räumen und strich durch die Stadt auf der Suche nach einer Schlafgelegenheit. Ich fand Geschichten. Im Bücherschrank einer Freundin fiel mir ein Buch in die Hände, das ich heute noch habe und das auf der Liste mit den Büchern steht, die ich mitnehmen würde, müßte ich mit nichts als zwei Koffern das Haus verlassen. »Der Pädagoge von Klopau und andere Geschichten« von Alexander Kluge. Darin »Der Luftangriff auf Halberstadt«, der Urtext meiner Poetik.

Mit Schliemann grub ich mich in die Archäologie, eine Generation später als Kluges Gabi Teichert und an einem mit einer anderen Gegenwart überschriebenen Ort als ihrem. Sie war mein Ichweißnichtwas, heute würden wir sagen Role Model. Anfang der Neunziger trug ich immer einen Klappspaten mit mir herum und ging an den Wochenenden mit meinem Sohn Sachensuchen in den aufgelassenen Kellern des Potsdamer Platzes oder des Prenzlauer Bergs, in sowjetischen Kasernen und verlassenen Betrieben.

Manchmal kam die Geschichte auch als Apfelbaum daher, der den Weg der Bergleute, FDJ-Funktionäre, Schulkinder von den Kantinen, wo es wieder langweilige Äpfel zum Nachtisch gegeben hatte, bis zu den Schul- und Arbeitsstätten beschrieb. Die angebissenen Äpfel waren achtlos weggeworfen worden, dann schloß die Kantine nach 1990 noch vor dem Betrieb, die Natur, sich selbst überlassen, schaffte ihre eigene Alltagsarchäologie.

3: [Ansichtskarte Halberstadt, Café Kaiserhaus, Stempel: Halberstadt, 7.7.12]

[An:] Herrn Dr. Max Brod k. k. Postkonceptspraktikant Prag k. k. Postdirection

Fast 33 Jahre und zwei Epochen, bevor meine 36jährige Großmutter mit ihrem zwölfjährigen Sohn Günther Halberstadt zum ersten und letzten Mal mit eigenen Augen sah, schrieb Franz Kafka von dort eine Ansichtskarte an Max Brod: »Lieber Max, den ersten Morgengruß im Bureau. Nimms nicht zu schwer. Geradezu selig bin ich auch nicht, trotz dieser unbegreiflich alten Stadt. Ich sitze auf einem Balkon über dem Fischmarkt und verschlinge die Beine ineinander, um die Müdigkeit aus ihnen herauszuwinden.« Die alte Stadt war an dem Tag passé, als meine Großmutter Halberstadt betrat, um ihren Sohn eigenhändig aus dem HJ-Lager in der Nähe zu holen. Die Behörden machten keine Anstalten, den Jungen wieder zurückzuführen, aber vielleicht gab es sie auch gar nicht mehr. In Niederndodeleben, wohin die Familie evakuiert war, der Bombenangriff des 16. Januar 1945 hatte sie sämtlichen Besitzes, nicht aber ihrer fünf Kinder beraubt, war in ruhigen Momenten schon die Front zu hören. Ihr seit zwei Jahren einbeiniger Mann, er hatte das rechte bei Krupp im Werk verloren, war vorerst für nichts zu gebrauchen, als Kinder zu hüten. Also fuhr sie los ohne Gebete, ihr Gott war im Keller der Kirche geblieben, unter der sie mit vier der Kinder stundenlang verschüttet gewesen war. Nur ihr Sohn war noch im Besitz eines Federbettes, das er mit in die Verschickung genommen hatte. Sie schlug sich zum Lager durch, schnappte sich den widerstrebenden Sohn und sein Federbett und machte sich auf zum Bahnhof Halberstadt, um von dort nach Magdeburg zu fahren. Es war der frühe Mittag des 8. April 1945 und sie war übermüdet. Die Sirenen fraßen sich in ihren Kopf. Was ich über den Angriff weiß, wußte ich, bevor meine Großmutter davon erzählte, aus Kluges »Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945«. Eigentlich war ich 1988 in ihre kleine Plattenbauwohnung gekommen, um mir Rat zu holen wegen einer ungewollten Schwangerschaft. Statt eines Rats erzählte sie mir die Geschichte ihrer Flucht durch die brennende Stadt, von ihrem Sohn, der vor ihr lief mit dem Kopfkissen auf dem Kopf, sie hinter ihm mit dem Federbett, das die Wucht der niederprasselnden Steine dämpfte, bis es Feuer fing und aufgegeben werden mußte, bis der Sohn im Rauch verschwand und erst am nächsten Tag wieder auftauchte.

Immer sehe ich sie als Fliehende, Westendorf, stadtauswärts auf Abbildung Nr. 4 des unbekannten Fotografen in Kluges Text. Immer höre ich ihre Stimme, die sagte: »Ich war schwanger, im 3. Monat, ich wollte kein sechstes Kind, ich dachte im Feuersturm, hoffentlich geht die Frucht ab, ich dachte das immer und immer wieder, auch als Günther schon längst zwischen Rauchwolken verschwunden war. Aber die Frucht ging nicht ab, die Tochter kam gesund auf die Welt.«

Ich habe als Kind nicht begriffen, warum ich vom Krieg träumte, nächtelang verschüttet war, mir bei der Mittwochssirene die Ohren zuhielt und als junge Erwachsene die Gedichte Inge Müllers einatmete, während die Älteren längst mit der Gegenwart beschäftigt waren. Erst als ich darüber las, daß Epigenetik eine ernsthafte Wissenschaft und kein Gefühl ist, verstand ich, warum ich die Gedichte meiner syrisch-kurdischen Kollegin, der Dichterin Widad Nabi, über ihr im Krieg verlassenes Haus in Aleppo, trotz einer Generation Altersunterschied und verschiedener Herkunft, sofort verstand.

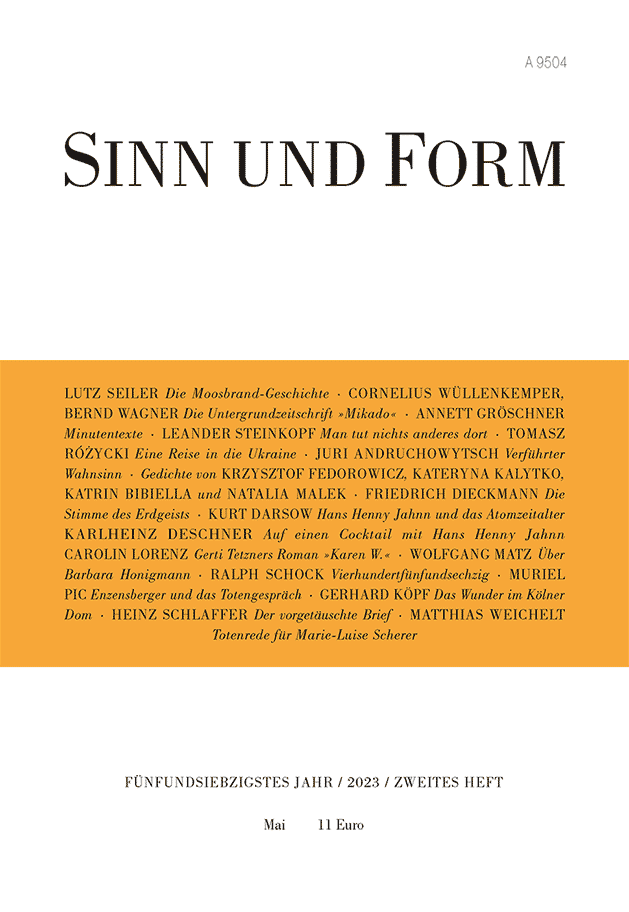

SINN UND FORM 2/2023, S. 171-174