[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-54-6

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

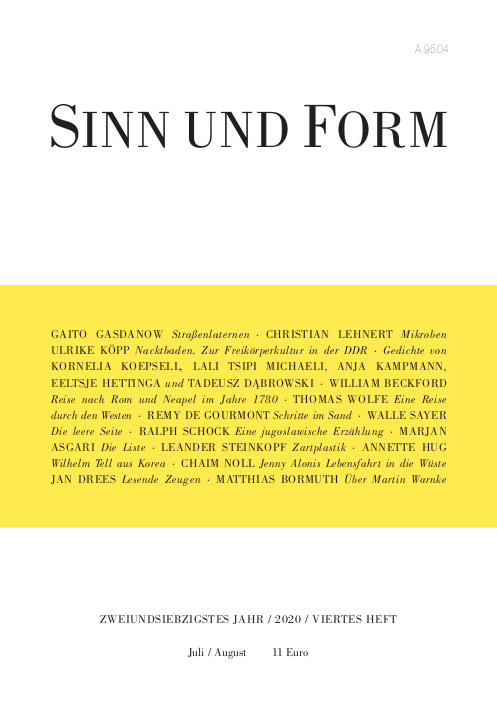

Leseprobe aus Heft 4/2020

Gasdanow, Gaito

Straßenlaternen

Die Bibliothek Sainte-Geneviève in Paris hat meines Erachtens vor allem den Nachteil, daß Rauchen dort verboten ist; weil ich gezwungen war, lange Stunden dort zu verbringen, litt ich sehr darunter. Mir standen zu der Zeit die Aufnahmeprüfungen für die Universität bevor; zum Kauf der kostspieligen politischen und philosophischen Bücher, deren Inhalt ich ungefähr zu kennen hatte, fehlte mir das Geld, so mußte ich mich wohl oder übel in die Bibliothek Sainte-Geneviève begeben. Alle vierzig oder fünfzig Minuten ging ich aus dem Lesesaal auf den Hof und zündete mir eine Papirossa an. Im Hof begegnete ich ein paarmal einem hochgewachsenen und bleichen, äußerst ärmlich gekleideten jungen Mann; wie ich war er Bibliotheksbesucher und leidenschaftlicher Raucher. Er hatte sonderbare, momentweise völlig leere Augen – Augen, die meine Aufmerksamkeit erregten; mir kam es stets vor, als wäre er einem Herzanfall oder einer Ohnmacht nahe. Ich lernte ihn nach ein paar Tagen näher kennen und fand in ihm einen Gesprächspartner, der mit einer überaus raschen, fast weiblichen Auffassungsgabe gesegnet war; und weil ich in meinem Leben nur fünf Menschen kennengelernt hatte, die ich als Gesprächspartner bezeichnen könnte, war mir diese Bekanntschaft sofort viel wert. Ich unterhielt mich jeweils lange mit diesem Mann; ihm war eine abnorme Transparenz der Vorstellungen und jene Leichtigkeit des Begreifens eigen, die ich in seltenen und rasch sich verflüchtigenden Momenten ebenfalls kannte und die entfernt an ein Schwindelgefühl erinnerten. Seine Erzählungen waren stets ein wenig ungeordnet, trotzdem lauschte ich ihnen mit Interesse, denn oftmals fand ich in dem, was er sagte, meine eigenen Gedanken, die ich, wie mir schien, zuvor noch nicht in Worte gefaßt hatte.

Jetzt, da seit unserer Begegnung einige Jahre vergangen sind, habe ich von diesen Erzählungen einen anderen Eindruck; sie enthalten etwas, das ich früher nicht begriffen habe. Wie es jemandem ergeht, der eine Fremdsprache kann, aber nicht mit der Sprechweise des Ortes vertraut ist, wohin die Reise ihn geführt hat – er begreift, was ihm gesagt wird, erst nach ein oder zwei Minuten, und bis zu diesem Moment des Begreifens bewahrt sein Gedächtnis eine Reihe vorerst sinnloser Laute –, so erging es auch mir: Ich hatte mir wirklich vieles gemerkt aus den Erzählungen meines Bekannten, ohne sie gänzlich zu begreifen; und erst jetzt ersteht vor mir, lautlos, die Bewegung der Wörter, die Veränderung des Tonfalls und die Vision der leeren, von Straßenlaternen erhellten städtischen Avenue, die in einer der frühen Erzählungen meines Freundes erstmals vor mir aufgetaucht war – in der Erzählung von den Straßenlaternen. Er hatte gesagt, von allen unvermittelten psychischen Schwankungen, die ihn bisweilen befielen, komme ihm jenes Gefühl am verwunderlichsten vor, das ihn lediglich zweimal heimgesucht und beide Male in ihm und in allem, was sein Leben ausmachte, tiefe Veränderungen bewirkt habe. Am ehesten habe es noch einer urplötzlichen Willenserkrankung geglichen, die weder durch seelische Erregungen noch durch einschneidende Mißerfolge hervorgerufen wurde. Sie tauchte auf, ohne daß ihr ein faßbarer Auslöser vorausgegangen wäre, bemächtigte sich seiner vollkommen, schwächte sich eine Zeitlang ab, überwältigte ihn dann erneut und verschwand schließlich. Beide Male bemerkte er eine unbezweifelbare Ähnlichkeit dieses Leidens mit körperlichen Krankheiten; es gab ebensolche Phasen der Verschlimmerung und der Besserung, ebensolche Krisen, und nur die Genesung verlief unterschiedlich; so war im ersten Fall viel Zeit erforderlich, um die Kräfte wiederherzustellen, im zweiten geschah das plötzlich und war radikal, bis das Leiden doch zurückkehrte, unvermittelt und furchtbar schnell. Es glich keineswegs einer seelischen Zerrüttung oder der Konzentration aller geistigen Fähigkeiten auf eine zerstörerische Idee, wie das für eine Geisteskrankheit typisch wäre. Seine sämtlichen Fähigkeiten blieben erhalten, er sah alles, was ihn sonst interessiert hatte, nahm es noch genauso wahr; aber sein Wille zu praktischer Tätigkeit atrophierte mit einem Mal, und dieses Aussetzen zog sogleich Veränderungen in seinem Privatleben nach sich. Die unbegreifliche Verlagerung seiner Aufmerksamkeit bewirkte sogar eine gewisse Sensibilisierung der Sinne, besonders von Gehör und Gesichtssinn; aber der Bereich, in dem es normalerweise um die materielle Lebensgrundlage ging, war ihm nun verschlossen, und während der gesamten Zeit der Krankheit kam ihm das nicht einmal in den Sinn; der Gedanke an die äußeren Existenzbedingungen tauchte erst wieder auf, wenn die Krankheit zu Ende ging. Es begann gewöhnlich damit, daß alle Menschen, die er liebte, und die Gedanken an sie allmählich in die Ferne rückten, wie im Traum fortgehende Frauen oder verschwindende Spukgestalten. Er sagte sich: »Da gibt es nun zwei oder drei Menschen auf der Welt, die ich am allermeisten liebe und um die sich mein jetziges Leben dreht. Was wird sein, wenn es sie nicht mehr gibt, wenn sie aus irgendeinem Grund von mir gehen?« Zu jeder anderen Zeit wäre ihm das als nicht wiedergutzumachendes Unglück erschienen, woran die Erinnerung ihn stets verfolgen würde. Aber damals gab er sich zur Antwort: »Tja, was schon, es wird sie eben nicht mehr geben, nichts weiter.« Eine solche Primitivität der Gefühle war ihm sonst nicht eigen, schon sie allein konnte ziemlich beunruhigend erscheinen.

In der Folge tauchten weitere Fragen auf: Wieso tut er, was er tagtäglich tut, was ihn belastet und ihm unangenehm ist und wozu ihn im Grunde niemand verpflichtet?! Also hörte er auf, frühmorgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und abends nach Hause zurückzukehren. Er hörte auf, sich selbst zu gehören; und innerhalb von zwei oder drei Tagen geriet er, schon in seinen Krankheitszustand versunken, in eine unendliche zeitliche Distanz zu allem, was seiner Erkrankung vorausgegangen war.

Damit nahm alles einen anderen Charakter an, und das erschien sonderbar, sobald die Krankheit auf dem Rückzug war. Er schilderte eine unbedeutende Vorstellung aus einer frühen Phase. Eines Nachts ging er – es regnete – durch eine schmale und lange Pariser Straße; er wußte nicht recht, seit wann er sie entlangging, sie würde auch nicht bald enden. So kam er an eintönigen dunklen Mauern vorbei, es regte sich kein Luftzug, und von seiner Papirossa stieg langsam der Rauch auf – ein kleiner Nebelfetzen, durchkreuzt von trüben Wassertropfen. Ziemlich weit vor sich sah er stets ein und dasselbe: zwei hohe Mauern, dazwischen den schwarzen nächtlichen Weg, gleichmäßige Pflastersteine, die vom Regen glänzten, und sonst nichts. Er blickte sich um – kein einziger Mensch war zu sehen, auch vor ihm nicht. An seine Empfindung in diesem Augenblick erinnerte er sich gut, es war regelrecht ein Absturz in der Zeit; Straße wie Weg kamen ihm endlos vor, während er selbst gleichsam irgendwo unterhalb der Zeit dahinschritt, sehr fern von seinem damaligen Leben. ›Wie fern!‹ dachte er – und ging weiter, drang immer tiefer ein in diese Finsternis und sah aus der Distanz, wie seine Gestalt bald an der, bald an jener Ecke auftaucht, wie sie hinter einer Wasserwand verschwindet, wie sie geht und sich vor ihr der graue Nebelfetzen kräuselt. Und als er einen breiten, erleuchteten Boulevard erreichte, hatte er ein Gefühl, als ob er von einer Reise nach rückwärts wiederkehre, und es erschien sonderbar, daß der Gedanke an eine Reise sich in seiner Vorstellung mit diesem krankhaften und qualvollen Begriff verbinden konnte – »nach rückwärts«.

Er begriff damals, was es heißt, von einer äußeren Macht fortgerissen zu werden, denn er gehörte nicht mehr sich selbst; und da er seine Denkfähigkeit nicht verloren hatte, suchte er das Sonderbare dieses Zustands zu begreifen, der im Grunde dem eines Mondsüchtigen glich. Ihm fielen die Erzählungen seiner Mutter ein, wie sie als Kind in Mondnächten aufstand und durchs Zimmer wanderte, ohne sich bewußt zu sein, was sie tat. Und er überlegte, ob sich der plötzliche Verlust des Orientierungssinns nicht auf ihn übertragen habe, nur in einer so veränderten Form, die wohl kaum den Schluß nahelegte, es handle sich um Vererbung. Jedenfalls gab es dort wie hier eine Gemeinsamkeit, den urplötzlichen Verlust des Willens und die Abhängigkeit von äußeren Einflüssen. »Es kam mir vor, als gliche ich einem toten Fisch, der von der Strömung fortgerissen wird«, sagte er.

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

SINN UND FORM 4/2020, S. 437-450, hier S. 437 -439