[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-51-5

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

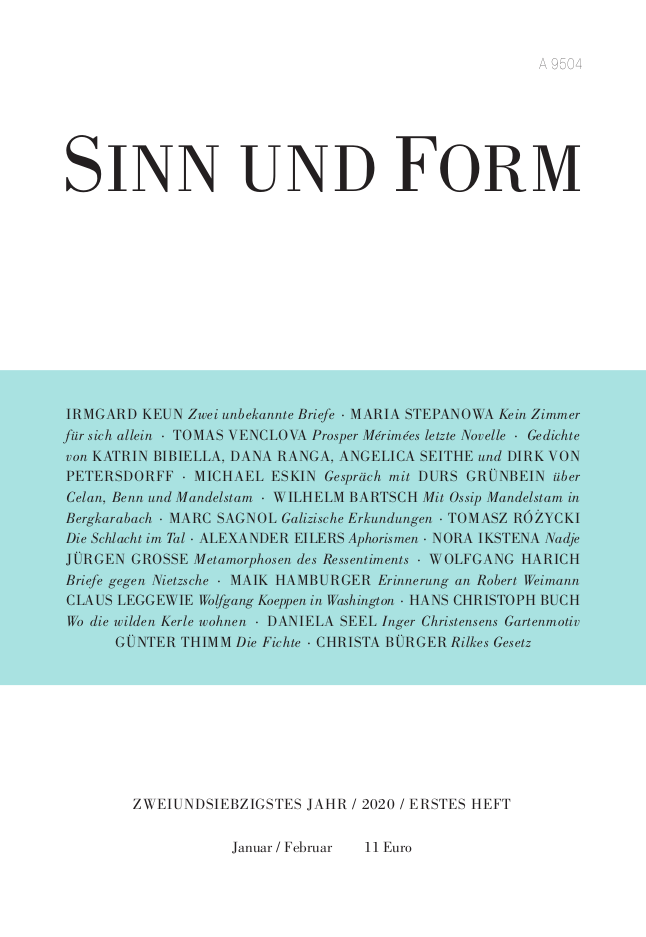

Leseprobe aus Heft 1/2020

Stepanowa, Maria

Kein Zimmer für sich allein

Ich bin keine Wissenschaftlerin und kann mir daher die Freiheit nehmen, mich als Schriftstellerin, ja als Dichterin zu betrachten. Letzteres ist eigentlich kein Beruf, sondern eher eine Art zu denken: nämlich eine, die den Reimen der äußeren Welt eine innere Bedeutung gibt. Ich schreibe auf Russisch, also in einer Sprache, in der die Tradition der gereimten Dichtung noch sehr lebendig ist. Wahrscheinlich deshalb sind Koinzidenzen und Korrespondenzen für mich ein wesentlicher Teil des kognitiven Prozesses – sie führen weiter als wir mit reiner Logik je kämen. Es mag zu diesen Koinzidenzen zählen, daß meine Vorlesung gerade auf den 9. Mai fällt, ein Datum, das in der russischen Wahrnehmung der letzten siebzig Jahre große Bedeutung hatte. Allerdings auch nur in der russischen Wahrnehmung, denn der Rest der Welt feiert den Sieg über den Nationalsozialismus einen Tag früher, wodurch Rußlands Tag des Sieges ein wenig einsam wirkt, als stünde er irgendwie abseits. Symbolisch gibt das denen recht, die behaupten, unsere Geschichte sei im doppelten Wortsinn einmalig, anders, besonders, sie müsse als Sonderfall betrachtet werden, der nur mit ganz eigenen Deutungsansätzen zu verstehen und zu vermitteln sei.

Tatsächlich bedeutet der Tag des Sieges vermutlich für die Mehrzahl der Menschen in Rußland etwas ganz Besonderes: Im Lauf der sowjetischen Jahre und Jahrzehnte hatte sich in bezug auf diesen Tag ein einzigartiger Konsens herausgebildet, der alle sozialen Schichten verband, alle Unterschiede aufhob. Die offiziellen Staatsfeiertage, den 1. Mai und den 7. November, mochte man mitfeiern oder über sich ergehen lassen, die religiösen Feste wie Weihnachten oder Pessach mochte man begehen oder, wie die meisten meiner Landsleute, ignorieren, aber der 9. Mai war authentisch, er war aufgeladen mit Sinn, ein Tag des Erinnerns, Trauerns und, ja, auch des Feierns. Ein in den siebziger Jahren populäres Lied beschrieb die Stimmung als »Freude mit Tränen in den Augen«, eine Freude, die sich von der Trauer über die Verluste nicht trennen ließ – Trauer um Abermillionen Menschen, die für den hart erkämpften Sieg mit ihrem Leben bezahlt hatten. Kein Wunder also, daß dieser Tag als vielleicht einzig echter, trotz aller historischen Verschiebungen unverfälschter Feiertag empfunden wurde.

Doch auch das sollte nicht immer so bleiben: Über die letzten zwanzig Jahre hat der 9. Mai sich dank der unermüdlichen Anstrengungen des russischen Staates allmählich in einen Tag der Machtdemonstration verwandelt – von Trauer keine Spur mehr, es bleiben nur die Freude am Sieg und ein Aufmarsch der Simulakren, der die Zuschauer davon überzeugen soll, daß zwischen Vergangenheit und Gegenwart kein Unterschied besteht. Der dem Gedenken gewidmete Tag hat nichts mehr mit der Geschichte zu tun, er wirbt statt dessen für eine historische Fiktion: ein Bild von Rußlands Geschichte, in dem sämtliche Tragödien und Katastrophen eingeebnet sind und die Ereignisse der letzten hundert Jahre als ein Feuerwerk der Erfolge dargestellt werden; in dem das Zarenreich sanft, beinahe organisch in Stalins Imperium und dieses in Putins Rußland übergeht. Historische Fakten, die dieses Bild stören, werden konsequent geleugnet, unterschlagen, in Frage gestellt, an den Rand gedrängt; die Opfer sind nur noch der unvermeidliche Preis für eine notwendige Entwicklung, Trauer wird nicht mehr geduldet.

Interessanterweise machen diese neuen Formen des Gedenkens im Grunde keinen Unterschied mehr zwischen der Roten Armee der vierziger Jahre und den heutigen russischen Streitkräften: Beide werden als Träger einer ununterbrochenen Tradition betrachtet, als eine Einheit mit denselben Vorzügen und Fähigkeiten. Das macht die Dinge einfacher: Man hat das Recht, sich als Sieger zu fühlen, ohne selbst gesiegt zu haben. Um die Illusion der Kontinuität zu nähren, werden die großen Städte des Landes in regelrechte Revivalfestivals verwandelt – Männer, Frauen, sogar Kinder schlüpfen in Militäruniformen und führen das Schauspiel eines Krieges auf, der niemals endet. Die Sprüche dazu – »Unterwegs nach Berlin« steht zum Beispiel auf einer Autotür, oder »Immer wieder gerne!« – hauen in dieselbe Kerbe. Man kann die Kunst, Unterschiede zu verwischen, bis an einen Punkt treiben, wo Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen und keine von beiden mehr Ähnlichkeit mit der Realität hat. Fakten sind unerheblich, nur die Haltung zählt. Es gibt keine Kluft mehr zwischen Literatur und Leben; Politik bezieht sich auf eine fiktive Vergangenheit, und die Wirklichkeit gibt sich alle Mühe, diese zu imitieren. Die Folge ist eine immer tiefere Verunsicherung: Wieder und wieder wird die Vergangenheit revidiert und redigiert, um sie zumindest äußerlich zu stabilisieren – eine vergebliche Anstrengung.

Doch ist das etwas spezifisch Russisches? Die Vergangenheitsobsession und die wachsende Unzufriedenheit mit den Grenzen historischen Wissens sind ein globales Phänomen. Es beschränkt sich keineswegs auf die Protagonisten des sogenannten Rechtsrucks, die sich gern auf einen imaginären einstigen Ruhm beziehen. Die Geschichte wird pausenlos neu geschrieben, in Universitätslehrplänen wie in sozialen Netzwerken, und sie spielt im Alltag heute eine so zentrale Rolle wie lange nicht mehr. Welche enorme Bedeutung ihr im Lauf der letzten zehn, fünfzehn Jahre allmählich zugewachsen ist, zeigt sich in einer Reihe neuerer Gesetze, die unsere Wahrnehmung der Vergangenheit kontrollieren sollen. Bestimmte Interpretationen werden verboten und kriminalisiert – manchmal in sehr vager Form, wie in dem russischen Gesetz, das Freiheitsstrafen für die »Verfälschung der Geschichte« vorsieht, manchmal mit Bezug auf konkrete Ereignisse, wie etwa die Frage nach einer möglichen polnischen Beteiligung am Holocaust. Die Folgen sind bisweilen fast schon komisch – so wurde dieses Jahr ein junger Mann in Kasan verhaftet, dem vorgeworfen wird, er habe sich abfällig über die Taktik der russischen Streitkräfte während der Belagerung von Kasan durch Iwan den Schrecklichen geäußert – eine Belagerung, die, nebenbei bemerkt, im Jahr 1552 stattfand.

Was steckt hinter dieser retrospektiven Empfindlichkeit in Belangen, die längst vergessen sein sollten? Im Fall Rußlands gibt es vielleicht eine einfache Erklärung: In Ermangelung eines politischen Lebens muß die gesellschaftliche Debatte umgelenkt werden, und die Figuren und Themen der Vergangenheit sind ein willkommener Ersatz für aktuelle Fragen. Wenn es aber um Amerika unter Trump geht oder um das Geschichtsbild der AfD, sind die Gründe vermutlich andere.

Eine mögliche Antwort scheint mir in dem von Marianne Hirsch entwickelten Konzept des Nachgedächtnisses oder »Postmemory« zu liegen, das eine bestimmte Wahrnehmungsweise von Holocaust-Überlebenden der zweiten oder sogar dritten Generation bezeichnet – derer, die von den Ereignissen nicht unmittelbar betroffen, aber als Kinder oder Enkel der überlebenden Opfer in Mitleidenschaft gezogen waren. Was Hirsch beschreibt, läßt sich aber – so meine Vermutung – auch auf ein viel weiteres Feld anwenden. Tatsächlich habe ich den Verdacht, daß vielleicht wir alle diese Wahrnehmung teilen, in mehr oder weniger ausgeprägter Form.

Wenn Sie die Straßenschilder und Läden Moskaus oder Breslaus oder eines bestimmten Schtetls der dreißiger Jahre besser kennen als die Bäckereien Ihrer Kindheit, dann ist das ein Symptom von Postmemory. Dieses Gefühl, daß das eigene Leben mit seinen banalen Vorkommnissen und Problemen irgendwie weniger wichtig, weniger lebendig, weniger denkwürdig ist als das der vorangegangenen Generationen, daß die Vergangenheit überlebensgroß ist und das eigene Leben eher klein, daß es nicht verdient, erzählt oder gesehen zu werden: auch das ist Postmemory. Nach der Menge von Forschungsvorhaben zur Alltagsgeschichte, zur Aufzeichnung und Rekonstruktion von Familienüberlieferungen, zur Geschichte eines bestimmten Orts oder Gewerbes zu urteilen, ist dieses Gefühl heute extrem verbreitet: Es ist ein Trend geworden, aus dem etwas völlig Neues entsteht. Was für den privaten Raum der Familie bestimmt war, interessiert auf einmal ein breites Publikum, und immer mehr Menschen sind in diesen Vorgang involviert.

Über die Ursprünge dieser Entwicklung kann man spekulieren – woher kommt eigentlich dieses Gedächtnis, das nicht nur einen eigenen Platz neben der offiziellen Geschichte beansprucht, sondern ihr manchmal geradezu widerspricht? Einen Hinweis gibt vielleicht unser veränderter Blick auf die Zukunft. Anders als frühere Epochen verbinden wir mit ihr keine Verheißung, sondern Angst, Scheu, Unsicherheit. Wir glauben nicht an eine Veränderung zum Besseren, von den kollektiven Projekten, die diese herbeiführen wollen, ganz zu schweigen – und wenn man an die monströsen Weltverbesserungsversuche des 20. Jahrhunderts zurückdenkt, scheint dieses Mißtrauen auch gut begründet. Spätestens seit den siebziger Jahren hat die »Zukunft als Projekt« düsteren Erwartungen Platz gemacht.

Die heute verbreiteten Zukunftsvisionen basieren hauptsächlich auf Präzedenzfällen, sie rechnen nicht mit dem Unerwarteten. Die Idee des Fortschritts – oder überhaupt irgendeines Wandels – verschwindet hinter einem Berg von Beispielen aus der Vergangenheit, bis die Zukunft unverkennbar dystopisch aussieht.

Da die Zukunft uns also ängstigt und die Gegenwart uns einerseits unvollkommen, andererseits als kostbares, zerbrechliches Gut erscheint, verlagert unser Interesse sich in die Vergangenheit. Vorauszudenken wirkt irgendwie unangemessen, und schließlich wird die Zukunft zum blinden Fleck, notdürftig kaschiert mit zuversichtlichen Phrasen und Versprechungen, die uns vage bekannt vorkommen, denn inzwischen spricht jeder die Sprache der Vergangenheit, vom Politiker bis zum Fernsehmoderator. Die Führer der Rechten klammern sich an ihre Mantren von wiedergewonnener Größe und Volksfeinden. Ihre Gegner bedienen sich aus demselben Repertoire, vergleichen sie mit Stalin oder Hitler, entdecken Parallelen in der jüngeren oder älteren Geschichte. Die Vergangenheit wirkt auf allen Ebenen, sie prägt und verändert das Vokabular von Internetseiten und Fernsehsendern. Auf einer beliebten russischen Website gibt es ein Quiz, bei dem man erraten muß, wann ein bestimmter Satz geschrieben und veröffentlicht wurde – in der Prawda der dreißiger Jahre oder in einer Zeitung von heute. Ich arbeite seit zwanzig Jahren im Journalismus, aber an dieser Aufgabe bin ich gescheitert.

Was das Lebensgefühl des Postmemory vor allem kennzeichnet, ist eine starke emotionale Verschiebung, eine Art Empathie-Ungleichgewicht, eine disproportionale Affektverteilung: Da die Vergangenheit per definitionem wichtiger ist als die Gegenwart, verschwendet man auf sich selbst weder Zeit noch Raum. Vergleichen Sie nur einmal die aktuelle Erinnerungsliteratur mit ihren früheren Formen: Die herkömmliche Struktur der Familienchronik setzt die Präsenz eines Erzählers voraus – derjenige, der die Geschichte erzählt, mag zwar im Hintergrund bleiben, aber seine Existenz ist ein zentrales Element, in dem diese Geschichte implizit oder explizit kulminiert. Das Leben der Eltern und Großeltern dient als Erklärung für meine Position in der Gegenwart. Erst im Kontakt mit dieser wird die Vergangenheit lebendig.

Die Postmemory-Kultur dagegen lenkt unsere Aufmerksamkeit zurück. Die Kulmination verschiebt sich in die Vergangenheit, Vorgeschichte und Höhepunkt fallen zusammen und verweisen auf die Grenze zwischen Jetzt und Damals, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Eben darin besteht ihre formale Bedeutung: Sie legitimiert die Aufteilung der historischen Zeit in zwei Phasen – eine so kostbare wie unwiederbringlich verlorene frühere Zeit und eine andauernde Jetztzeit, die immer aus den Fugen ist, denn die Verbindung zwischen Erzähler und Vergangenheit ist abgebrochen oder beschädigt. Die Vergangenheit ist erstens unerreichbar, sie war vorher (vor der Revolution, vor dem Krieg, vor meiner Geburt), zweitens ist sie verloren infolge einer privaten oder gesellschaftlichen Katastrophe, und drittens ist das Wissen über sie zwangsläufig unvollständig. Das primäre Ziel einer Postmemory-Person liegt im Sammeln von Informationen, an zweiter Stelle folgt das Bergen, Wiederherstellen, Bewahren dessen, was übrig ist. Das ist harte Arbeit, und in den Augen der heutigen Gesellschaft auch eine notwendige Arbeit, die dem Gemeinwohl dient; kein privates Hobby, wie Fußball oder Schmetterlinge sammeln, sondern eine nützliche Tätigkeit. Jenseits des individuellen zeichnen sich die Konturen eines größeren Projekts ab, und mit einem Mal fühlt man sich aufgehoben in einem Gemeinschaftswerk.

(…)

Aus dem Englischen von Olga Radetzkaja

SINN UND FORM 1/2020, S. 15-24, hier S. 15-19