[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-50-8

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 6/2019

Fries, Ulrich

Letzte Postkarte von einer anderen Reise

In SINN UND FORM 4/2019 veröffentlichte der Herausgeber von Friedrich Pollocks Schriften, Philip Lenhard, unter dem Titel »Adornos letzte Postkarte« einen Aufsatz, in welchem er Textmaterial vorstellt und interpretiert, das »bis jetzt gänzlich unbekannt« war und nun als Teilnachlaß Pollocks an der Universität Florenz aufgetaucht ist. Laut Lenhard gibt »der auf mehrere Kisten verteilte Bestand (…) Einblick in die Nachkriegsgeschichte der Frankfurter Schule sowie in Theodor W. Adornos Gefühlswelt«. Ohne Frage sind die bislang unbekannten Dokumente interessant, so auch der Brief, in dem Adorno Pollock gegenüber von einem Gefühl der Dankbarkeit spricht und erklärt, »daß ich, wären Sie nicht, mit großer Wahrscheinlichkeit zugrunde gegangen wäre«.

Das wäre Adorno mit Sicherheit nicht. Der saß 1937, bevor Horkheimer ihn nach Princeton holte, ›high and dry‹ im Merton College in Oxford. Über seinen Wohltäter heißt es bei Lenhard: »Neben Pollocks wissenschaftlicher Arbeit war aber auch seine Verwaltungstätigkeit von großer Bedeutung. Gemeinsam mit Horkheimer repräsentierte er über fast drei Jahrzehnte das Institut und schuf im Exil einen Hafen vor allem für jüdische Intellektuelle, die aus Europa entkommen waren. Pollock (…) half anderen Verfolgten, wo er nur konnte. Er kümmerte sich um Affidavits, besorgte Bürgschaften, zahlte Stipendien und Honorare aus, vermittelte Wohnungen und Jobs und war für Dutzende ein rettender Anker in einer schier ausweglosen Situation.«

Die Männerfreundschaft der ungleichen ›Frankfurter‹ wird wohlwollend dargestellt und en passant ein weiteres Mal die Legende vom wohltätigen Wirken des Instituts für Sozialforschung, zumal für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, propagiert. Pollock selbst hatte in seinem »Memorandum for P. T., 1943« öffentlich gemacht, das Institut habe für die Unterstützung emigrierter Wissenschaftler zwischen 1933 und 1942 ca. 200 000 Dollar ausgegeben. Das wären heute inflationsbereinigt (je nach Konversionsverfahren) immerhin mehr als 3 Mio. US-Dollar. Die 1973 erschienene Horkheimer-Monographie von Helmut Gumnior und Rudolf Ringguth berichtet, ohne aber auf die Hintergründe einzugehen: »Mit Ausbruch des Krieges verschlechterte sich die finanzielle Lages des Instituts. Das Stiftungsvermögen schrumpfte mehr und mehr zusammen, so daß Horkheimer schließlich an eine Verkleinerung, wenn nicht gar an eine völlige Aufgabe des Institutsbetriebs dachte.« Die finanziellen Schwierigkeiten hatten ihren Grund jedoch nicht im Kriegsausbruch, wie ein Blick ins Horkheimer-Archiv erweist. Und tatsächlich erschließt sich eine zusätzliche Bedeutungsebene von Adornos emotionalem Dankesbrief, wenn man auch die bereits bekannten Quellen befragt. Die ergiebigste, »Die Frankfurter Schule« von Rolf Wiggershaus, enthält auf ihren mehr als 700 Seiten deutliche Hinweise auf Eigentümlichkeiten im Umgang mit dem Vermögen, über das Pollock freihändig gebieten konnte. »Die finanzielle Situation wurde dem Kreis der festen Mitarbeiter [zu dem Adorno zählte] nie auch nur halbwegs offen und in überprüfbarer Form dargelegt. Wirklich eingeweiht war nur das Interieur: Horkheimer und Pollock. Teilweise eingeweiht war als eine Art Generalsekretär Löwenthal. (…) Pollock (…) bestimmte offiziell die Gehälter bzw. Gehaltskürzungen.« Löwenthal hat (viel) später erklärt, derlei Entscheidungen »wurden in Gesprächen zwischen Horkheimer und Pollock festgelegt und uns mitgeteilt«.

Nach gängiger Lesart geriet das Institut als Folge der New Yorker Börsenkrise ab Mitte 1937 in Bedrängnis und mußte seine Ausgaben drastisch einschränken, um in reduzierter Form weiterarbeiten zu können. Die Briefe aus dieser Zeit dokumentieren Wiggershaus zufolge »die Angst Horkheimers und seiner Frau, nicht über reichliches Geld verfügen zu können«. In einem Brief an Adorno fällt das Bemühen auf, sich über die eigene Verantwortung hinwegzutäuschen. Alle »ökonomischen Fachleute mit vollen Portefeuilles« seien in die Baisse hineingeraten, »infolge der außerordentlichen Vorsicht Pollocks« habe man keine Bankschulden, bedeuteten »die gegenwärtigen Vorgänge im Gegensatz zu sehr großen Teilen der amerikanischen investments keineswegs eine Katastrophe«. Der Kernsatz aber lautet: »Da unser Vermögen, seit es besteht, viel zu klein ist, als daß wir von den Zinsen leben könnten, sind die Kosten des gesamten Betriebs von den Gewinnen bestritten worden.« Das ist eine sehr eigenwillige, nicht nachvollziehbare Darstellung.

»Auch das Rezessionsjahr 1938 brachte keine Besserung«, schreibt Wiggershaus, »sondern drastische Verschlechterungen, an denen nach eigenem Eingeständnis vor allem Pollock selbst schuld war, der zwar in seinem Zimmer eine ganze Wand für die Notierung der Börsenkurse reserviert hatte, aber eine unglückliche Hand in der Anlage von Geldern besaß.« Horkheimer reagiert wie ein Kleinbürger, betrachtet das Ganze als ein mythisches Verhängnis – und versucht Löwenthal zu bewegen, 50 000 USDollar (heute ungefähr 1 Million US-Dollar) auf sein Privatkonto zu transferieren. Löwenthal lehnt mit Verweis auf die Statuten ab. Der Gedanke, Rat bei Erich August Nadel zu suchen, der das Weilsche Kapital bis Mitte 1935 verwaltet hatte und den in seiner Obhut verbliebenen Rest dieses Vermögens erfolgreich durch die Krise steuerte, kam weder ihm noch Pollock.

Entscheidend für das Verständnis dieses Zusammenhanges sind Vorgänge aus dem Jahr 1935, als Felix Weil aus familiären Gründen sein gesamtes Vermögen in zwei – allerdings unterschiedlich zugänglichen – Tranchen in das Stiftungskapital der Société Internationale des Recherches Sociales (SIRES) einbrachte. Weil gab die Kontrolle über diese Gelder auf, für die im Rahmen der Statuten nun Pollock als Präsident verantwortlich war. Allein die erste Tranche bestand aus 883 000 US-Dollar (in Form von 781,7 kg Feingold) und hätte 2018 (nach dem oben verwendeten Verfahren) einen Wert von 13 000 000 USDollar gehabt. Im Jahresbericht 1936 kann Pollock schon vermelden, daß im zweiten Halbjahr 1935 dieser Zufluß eine Rendite von ca. 100 000 US-Dollar generiert habe (mithin die Hälfte dessen, was er in den zehn Jahren von 1933 bis 1942 insgesamt ausgekehrt hat). Pollock weiter unter Punkt C der Tagesordnung:

»Die Vermögensverwaltung, welche dieses erfreuliche Resultat gezeitigt hat, erfordert begreiflicherweise ziemlich umfangreiche Massnahmen. (…) Zu diesen Massnahmen gehören nicht nur Börsenoperationen verschiedenster Art, sondern auch etwa der Erwerb von Grundstücken und andererseits die Errichtung einer selbständigen kleinen Aktiengesellschaft amerikanischen Rechts. (…) Der Präsident bittet in diesem Zusammenhang nicht nur um die ausdrückliche Genehmigung für alle (…) Transaktionen, sondern auch um Annahme der (…) vorzuschlagenden Ergänzung der Statuten, um eine einwandfreie Rechtsgrundlage zu schaffen. Dabei erklärt er ausdrücklich, daß die Vermögensverwaltung in dem Masse, in dem aufgrund sorgfältigster Beobachtungen durch unsere ökonomischen Büros eine Ermattung der wirtschaftlichen Erholung festgestellt werden kann, ein Uebergang zu wesentlich konservativeren Methoden der Vermögensanlage, unter Umständen sogar unter Verzicht auf jegliche Verzinsung, erfolgen wird.«

To cut a long story short: Weils Versuch, die Finanzen des Instituts zu sichern, indem er das Kapital aus dem Familienvermögen herauslöste, damit der Fachkompetenz Nadels entzog und »vertrauensselig« (Weil) unter die Verfügung Pollocks (und damit Horkheimers) stellte, erwies sich als Desaster. Allerdings war die finanzielle Lage des Instituts zu keinem Zeitpunkt so schlecht wie von Horkheimer später dargestellt. Aber sowenig er und Pollock die Börse begriffen, so gut verstanden sie es, mit dem Popanz des drohenden Ruins die Verpflichtungen des Instituts zu reduzieren. In der Legendenbildung der Frankfurter Schule ist das Wissen um diese Vorgänge untergegangen, die jetzt von Jeannette Heufelder in ihrem Buch »Der argentinische Krösus« (2017) kohärent rekonstruiert wurden.

Der neunte Jahresbericht der SIRES von 1941 weist für das Jahr noch vier bezahlte Mitarbeiter in Europa aus: Hans Mayer, Hans Brill, Walter Benjamin und Andries Sternheim, die ersten drei als Stipendiaten, Sternheim als »Mitarbeiter«. Mayer schreibt später: »Das Institut hat weder seinen Pariser Sekretär Hans Brill noch seinen holländischen Mitarbeiter Andries Sternheim und dessen Familie vor der Verschleppung retten können. Es ist müßig zu fragen, warum das nicht zu ändern war.«

Das mochte Mayer 1982 so erscheinen. Doch seit 1991 ist das Schicksal Sternheims und seiner Familie – zumindest in den Niederlanden – durch die Dissertation von Bertus Mulder öffentlich bekannt: Sternheim war ab 1931 für den Standort Genf verwaltungstechnisch zuständig. Er gehörte zu den ersten Beiträgern der »Zeitschrift« und rezensierte regelmäßig Publikationen auf dem Gebiet der sozialen Bewegung und der Sozialpolitik. Pollock hatte ihn 1938 im Zuge der (wie gezeigt von ihm selbst verursachten, jedoch keineswegs in dieser Form notwendigen) Sparmaßnahmen aus Genf verdrängt, wo er eine Aufenthaltsgenehmigung für sich und seine Familie besaß. Er hatte ihn mit dem Versprechen weitergezahlter, wenn auch reduzierter Bezüge veranlaßt, seinen Rücktritt bei der SIRES einzureichen, diesen aber im April 1939 auf der Gesellschafterversammlung so verkündet, als wäre es Sternheims Wunsch gewesen, nach Amsterdam zurückzukehren. Das Protokoll hält fest: »With great regret the members [anwesend war auch Felix Weil, Sternheim nicht] accepted the resignation in view of the reasons explained by Dr. Sternheim and a vote of thanks was given for his honorary activities« (Minutes of the Seventh General Meeting of the SIRES, April 29, 1939).

Ein erster Versuch, Sternheim loszuwerden, war zuvor am Widerstand Horkheimers gescheitert, der ihn als zuverlässigen empirischen Sozialwissenschaftler schätzte. Doch dann schaltete sich Adorno ein, dem Horkheimer die Freizeit-Projektskizze zur Beurteilung gegeben hatte. Dessen Verriß der Vorlage ließ Sternheim in den Augen Horkheimers nicht mehr tragbar erscheinen. In der Folge zitiere ich die ganze Brief- Passage, um nicht dem Verdacht anheimzufallen, es würden Aussagen künstlich zugespitzt:

»Ich las auch das ganze Manuskript Sternheim. Ich dachte, es handle sich um einen zwar schreibunfähigen und beschränkten Mann, aber doch um jemand mit gelehrten Qualitäten oder wenigstens einer gewissen Materialkenntnis. Aber von alldem kann gar keine Rede sein. Vom Schriftstellerischen rede ich schon gar nicht und auch nicht von Ideen. Aber selbst die Minimalforderung, die Pollock einmal aufstellte, daß einer imstande sein müsse, den Inhalt einiger gelesener Bücher einigermaßen zusammenhängend und verständlich wiederzugeben, erfüllt er nicht. Es handelt sich nicht bloß um ein Produkt der tiefsten neurotischen Dummheit, sondern es ist über weite Strecken (wo er nämlich ›Theorie‹ macht) völlig unverständlich. Daß durch ›Redaktion‹ geholfen werden kann, halte ich für ausgeschlossen; man müßte den ganzen Mann umredigieren. Wäre einfach die Qualität Sternheims in Rede, so würde ich wirklich nur für sofortige Liquidation optieren, ohne mich damit des russischen Antiintellektualismus verdächtig zu machen. Nun weiß ich wohl, daß das nicht geht. Ich weiß aber nicht, wie weit die Verpflichtungen St. gegenüber solche der Dankbarkeit oder solche der Taktik sind. Bestünden jene, so wäre nichts zu sagen oder [zu] tun; bestehen diese, so ist es zu fragen, ob noch ein dringendes taktisches Interesse vorliegt, und ob eine so rissige Fassade zu irgendetwas nutzt. Und ich wäre dann doch dafür, zu versuchen, ihn loszuwerden. Ich habe an folgende Wege gedacht: (1) stufenweise, allmählichen Abbau mit der Begründung, daß das Institut die Erforschung der Freizeit für hinreichend gefördert halte; (2) wegloben an Farquharson, der ihn ja kennt; (3) wegloben ans Arbeitsamt, obwohl ich dringend fürchte, daß dieses ihn an uns weggelobt hat; (4) (???) vielleicht ihn durch de Man in Brüssel unterbringen. Das wäre an sich der Ort für ihn; aber ich habe große Zweifel, ob der Herr Minister ausgerechnet für uns etwas tun wird. Das Institut in irgendeiner Weise an einem Buch Sts zu beteiligen, halte ich aus den allereinfachsten Prestigegründen für sehr bedenklich. Das ist nicht bloß langweilig wie gewisse Dinge, die wir machen müssen; es setzt uns der Lächerlichkeit aus, wofern nicht einer von uns der Sache sich ganz energisch annimmt. Ich denke, ich werde noch von Ihnen hören, wann und ob ich nach Genf soll (vielleicht kann man es mit ein paar Erholungstagen in der Schweiz kombinieren). Die Funktion, die ich hier aber am liebsten übernähme, wäre die des Abschlagteufels oder Henkers (NB auch die pure Kenntnis der Lage in den totalitären Staaten bei St. ist äußerst mangelhaft und wie alle diese Leute überschätzt er weit die Ideologie, nimmt sie auch für viel eindeutiger als sie ist).«

Horkheimer macht noch Anstalten, ihn zu verteidigen: »An der Stelle, die er damals bei uns bekleidete, hat er sich übrigens durchaus bewährt.« Aber im Juli 1938 haben Adorno und Pollock sich durchgesetzt, und Sternheim muß zurück in die Niederlande. Damit nicht genug: Einen Monat später teilt Pollock ihm mit, daß auch die zugesagten 200 US-Dollar nicht sicher seien, will dann die Bezüge um 50 % kürzen. Im Oktober 1939 findet er eine Stelle als Direktor in einem Rationierungsbüro, sein Gehalt wird im September 1940 von 200 auf 250 niederländische Gulden erhöht, doch im November 1940 wird er wie alle jüdischen Beamten auf Veranlassung der deutschen Besatzer entlassen. Zeitgleich erhält er von Pollock Nachricht über eine weitere Kürzung seiner Bezüge. Sternheim ist verzweifelt, spricht in seinem letzten Brief an Horkheimer (28. Oktober 1940) vom »most terrible blow I ever received«.

Hier wurde der Plan einer schrittweisen Trennung umgesetzt – offenbar unter Verzicht auf Anstand. Es scheint geradezu ein Merkmal von Pollocks und Horkheimers Beschäftigungspolitik zu sein, daß sie unter Berufung auf hehrste Ziele oft niederste Praktiken anwendeten. Man kann das an verschiedenen Stellen bei Wiggershaus nachlesen. Daß ihre Nachfolger bis heute an deren Selbststilisierung festhalten – und selbst ihre Gegner diese Legendenbildung nicht durchschaut haben –, gehört in denselben Verblendungszusammenhang wie das Verschweigen des Schicksals der Familie Sternheim.

Martin Jay stellt 1976 in diesem Zusammenhang folgende Behauptung auf: »Einige Institutskollegen – Karl Landauer, Andries Sternheim und an prominentester Stelle Walter Benjamin – hatten sich trotz eindring- licher Aufforderungen und Bitten geweigert zu emigrieren, bis es schließlich zu spät war.« Die Aussage ist in zwei Punkten falsch: Schon am 24. Januar 1939 hatte Sternheim aus Amsterdam an Horkheimer geschrieben: »Wenn meine Frau und ich die freie Wahl hätten, so würden wir am allerliebsten Europa verlassen, um in einem andern Weltteil mit den Kindern ein neues Leben anzufangen.« Dieser Brief fand keine Aufnahme in die Briefabteilung von Horkheimers »Gesammelten Schriften«. Während Jay in seiner Arbeit noch regelmäßig auf Sternheim Bezug nimmt und ihn siebenmal erwähnt, ist auffällig, daß er 1986 im Literaturverzeichnis von Wiggershaus überhaupt nicht mehr auftaucht.

Als er an Horkheimer schreibt, haben Sternheim und seine Familie keine drei Jahre mehr zu leben. Sein Direktorengehalt wird ihm bis März 1941 ausgezahlt. Ob auch das Institut den reduzierten Betrag weiter auskehrte, konnte Mulder nicht ermitteln. Die willkürliche – aus Adornos Narzißmus, Pollocks Kaltherzigkeit und Horkheimers Egoismus geborene – Entscheidung, Sternheim aus dem sicheren Genf im Juli 1938 nach Amsterdam zu schicken und ihm dann seine Unterstützung zu kürzen, zerstörte seine materielle Basis, wie Mulder anschaulich darstellt. Daß man Anfang 1939 seinen Emigrationswunsch ignoriert, liefert ihn letztlich der Verfolgung durch die Nazis aus. Das ist die eine Seite dieser Geschichte. Mulder ist der erste, der sie erzählt. Er scheint zu vermuten, daß Sternheims Herkunft – ein nicht-deutscher Jude aus der Arbeiterklasse – der Grund gewesen sein könnte, warum man dem Holländer nicht hilft. Mulder wirft die Frage auf, weil er weiß, daß Pollock und Horkheimer auch noch in den Kriegsjahren über ausreichende Mittel für solche und andere Aktionen verfügten. Die Unterlagen, die dies belegen, liegen in Frankfurt und Amsterdam – seit langem. Weshalb sind sie, nach all den Jahren, noch nicht ausgewertet? Das ist die andere Seite einer Geschichte, eine, die auch Walter Benjamin betrifft.

Sternheim geht mit seiner Familie 1943 in den Untergrund, im Januar 1944 werden sie verhaftet. Das letzte Lebenszeichen, eine Postkarte, stammt aus dem März 1944: »Es ist anders gegangen, als wir erwarteten. Plötzlich Auschwitz-Transport, womit auch wir gehen. Wir sitzen im Zug, sind beide gesund und stark und guten Muts. Sind gut ernährt und bereit, alles zu erleiden.«

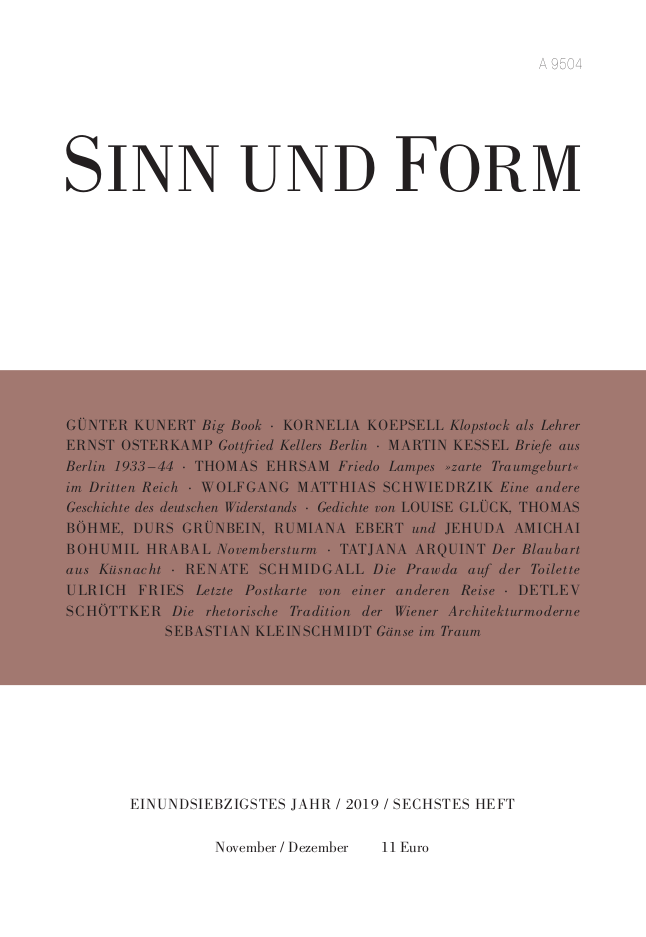

SINN UND FORM 6/2019, S. 846-850