[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-30-0

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

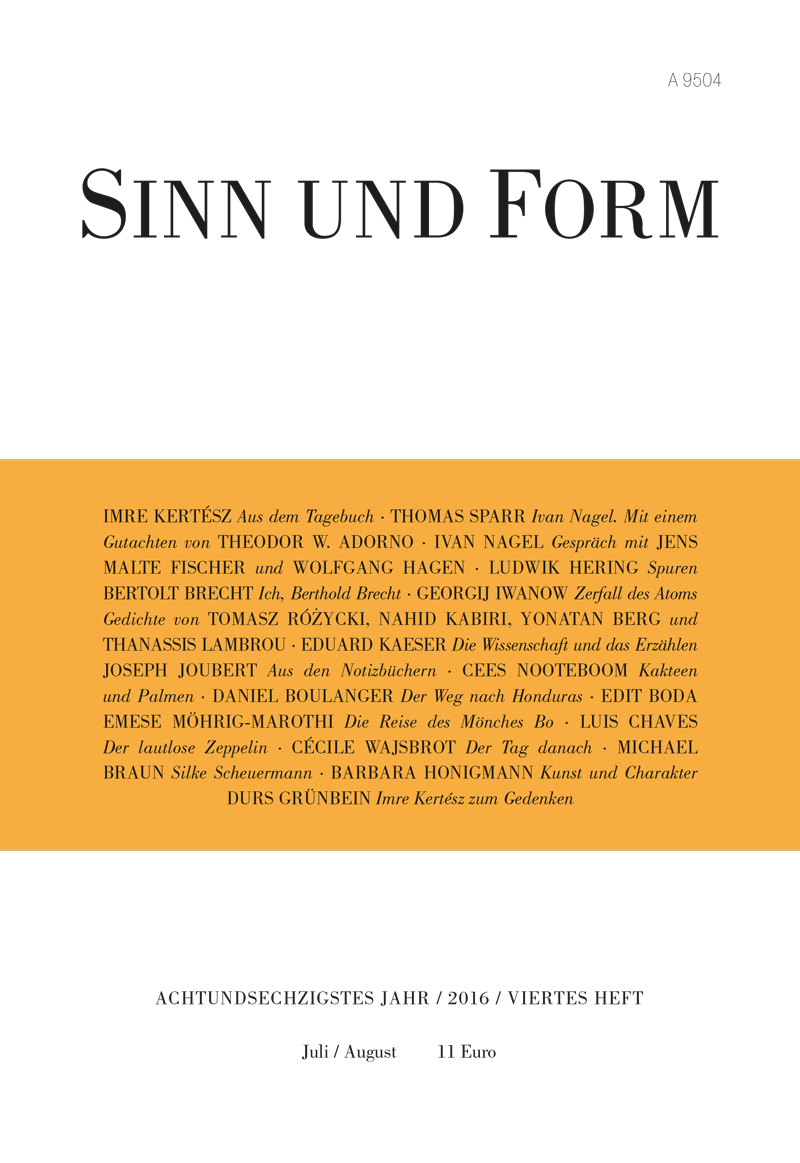

Leseprobe aus Heft 4/2016

Wajsbrot, Cécile

Der Tag danach

Es sind die leeren, verlassenen Straßen, die der Schwere des Anschlags eine physische Dimension verleihen. Ein Samstag nachmittag, niemand ist draußen, und in dem Touristenviertel, durch das sich sonst Gruppen aus Europa und Asien schieben, herrscht diesmal Stille. Keine megaphonverstärkten Fremdenführerkommentare, kein Rumoren unter den Fenstern, nichts – nicht einmal der gewohnte Geräuschhintergrund des Verkehrs. Im Radio vervielfacht sich der Chor der Stimmen. Zeugnisse aller Art – von Leuten, die im Bataclan waren und entkommen konnten, von solchen, die Hilfe geleistet haben, auf der Terrasse eines Cafés saßen –, Kommentatoren, Politiker, Journalisten, es ist, als solle die Überfülle der Worte die Leere der Straßen um jeden Preis überdecken. Mit Worten, die sich ähneln, Worten, die sich wiederholen – Massaker, Gemetzel, Krieg, Horror, Schockstarre. Und die Bilder im Fernsehen, die man aus anderen Weltgegenden zu sehen gewohnt ist, wurden diesmal nach Paris importiert, wo wir wohnen, wo wir leben. Die Namen wohlvertrauter Straßen, bekannter und regelmäßig besuchter Orte … Diese leeren, verlassenen Straßen sind das Zeichen dafür, daß es diesmal hier bei uns geschehen ist. Die Stille, an der man sich stößt, gleichsam verdoppelt durch die Worte, an denen man sich genauso stößt. Ja, es ist paradox: Man braucht die Worte, braucht die Sprache, aber keinesfalls diese Worthülsen, die jeden Sinn verloren haben. Man braucht auch Schweigen, Einkehr, Würde. Man braucht Zeit.

Am Sonntag, den 3. September 1939 schreibt Virginia Woolf in ihr Tagebuch: »Dies ist gewiß, wie ich annehme, die letzte Stunde des Friedens.« Das Ultimatum endet um 11 Uhr und die Rede des Premierministers in der BBC ist auf 11.15 Uhr angesetzt, jene Rede, mit welcher die Kriegserklärung erfolgen soll. Fortan wird der Krieg im Tagebuch, in dem Unruhe und Ungewißheit nicht neu sind, immer mehr Raum einnehmen. Der Krieg überschattet alles. Und Virginia Woolf vermerkt das Bedürfnis, Artikel zu schreiben, »patriotisch « zu schreiben, vermerkt den Druck der Ereignisse. »Wieder einmal sind wir Journalisten«, notiert sie am 23. September und stellt fest, daß es unmöglich sei, sich in die Arbeit an einem großen Werk zu vertiefen (29. Mai 1940). Und am 9. Juni 1940 schließlich, als das Gerücht aufkommt, die französische Regierung habe Paris verlassen: »Das schreibende ›ich‹ ist verschwunden. Keine Öffentlichkeit mehr. Kein Echo mehr. Das ist der Vorgeschmack des Todes. Nicht ganz, denn ich korrigiere gerade ›Roger‹ [eine Biographie Roger Frys], den ich morgen abzuschicken hoffe, und habe ›Pointz Hall‹ fertigstellen können. Dennoch bleibt es eine Tatsache. Das Verschwinden des Echos.« Sie kommt noch mehrmals darauf zurück, auf dieses Gefühl des verlorenen Echos, das Gefühl, ein Teil ihres Selbst existiere nicht mehr. Wozu schreibt man? fragt sie Ende Juli 1940, als die Gerüchte über eine bevorstehende Invasion Englands immer hartnäckiger werden. Geschieht es wirklich, um veröffentlicht zu werden? Zudem hält sie Ende August 1940, während der Bombardierungen, ihr Bedürfnis nach literarischer Fiktion fest: »Ich kann wohl sagen, wenn ich etwas Erzählerisches oder etwas über Coleridge schriebe statt dieses schrecklichen, für Amerika bestimmten Artikels über die Bomben, wäre ich in ruhigeren Gewässern.« Doch gerade das ist unter den gegebenen Umständen kaum möglich: ein Werk literarischer Fiktion schaffen, ein umfangreiches Buch planen, einen anderen Lebensrhythmus pflegen, »in the upper air« leben, in höheren Sphären also, wie sie am 15. November 1940 schreibt.

Botschaften aus aller Welt, Berlin, New York, von all jenen, die fern von Paris sind und sich Sorgen machen um diejenigen, die dort sind. Von all jenen, denen Paris etwas bedeutet. Ist alles in Ordnung? Seid Ihr unmittelbar betroffen? Wir denken an Euch, wir sind mit Euch. Diese Botschaften müssen beantwortet werden. Es ist alles in Ordnung und zugleich überhaupt nicht. Hier eine etwas andere Botschaft. Was soll man denken? Was soll man dazu sagen? Oder diese noch: Könnten Sie im Radio ein paar Minuten …? Nein, ich kann es nicht. Was wäre zu sagen? Ich weiß es nicht. Und was zu denken? Daß der Augenblick darüber nachzudenken noch nicht gekommen ist. Daß es etwas zu respektieren gilt, die Suspendierung des Sprechens und des Denkens. Damit man sich sammeln kann – aber nicht nur das. Damit das Geschehene sich setzen, seinen Platz unter uns einnehmen, seine Spur hinterlassen kann.

[…]

Aus dem Französischen von Gernot Krämer

SINN UND FORM 4/2016, S.559-561, hier S. 559-560