[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-25-6

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

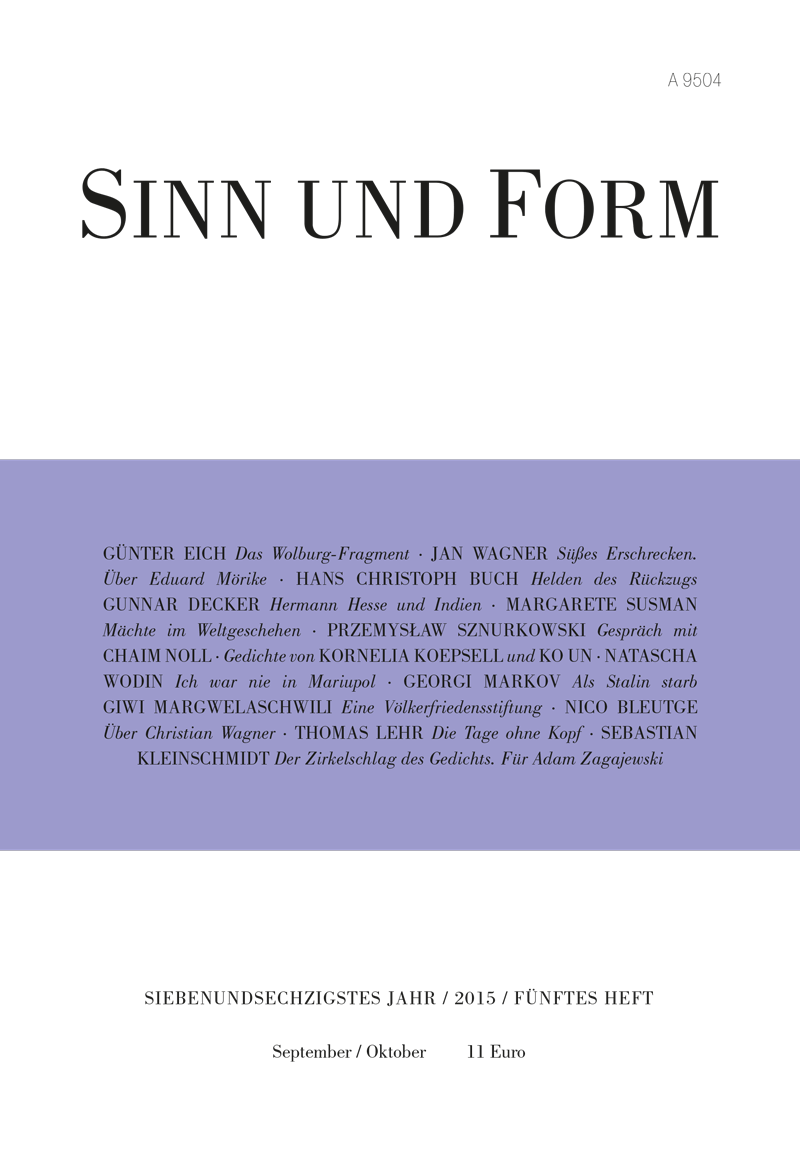

Leseprobe aus Heft 5/2015

Wagner, Jan

SÜSSES ERSCHRECKEN

Über Eduard Mörike

Wer niemals seine Schritte nach Mergentheim und Wermutshausen lenkte, nie in Weilheim, Kirchheim, Pflummern und Ochsenwang gewesen ist, wer nie nach Urach und Teinach fuhr, auch nicht nach Köngen, Nagold oder Scheer, nie in Eltingen und Plattenhardt nächtigte, wer schließlich kaum zu sagen wüßte, wo genau auf der Landkarte Weinsberg, Möttlingen, Cleversulzbach und, ja: auch Fellbach zu finden sind, der wird, wenn er ein Kleingeist oder ein bornierter Großstädter ist, nur kurz müde lächeln und dann abwinken; ist er aber verständig, so ahnt er: auch dort ist die Welt. Und mag es sich auch nicht um London, Paris oder New York handeln – es braucht doch nicht mehr, als in jenen unvertrauten Orten vorhanden ist, um eine Welt zu erschaffen.

Eduard Mörike war kein Weitgereister, war alles andere als ein Globetrotter; den Mozart seiner berühmtesten Novelle ließ er zwar in der Kutsche bis nach Prag holpern und schwanken, er selbst jedoch kam kaum je aus dem heimischen Schwaben heraus – wenn er auch innerhalb dieser engen Grenzen, die eingangs erwähnten Ortsnamen zeigen es, ungewöhnlich häufig umzog. »Was soll die dumme Neugierde auf die Fremde? nichts, als daß seine Phantasie toll wird!« schimpft der Vater von Maler Nolten in Mörikes gleichnamigem Roman; ein Künstlervater, pikanterweise ein Pfarrer wie Mörike selbst, ein Vater jedoch, der nicht zu ahnen scheint, daß die Phantasie kaum mehr als einen Vorgarten, daß sie lediglich ein paar Quadratmeter Rasen oder noch weniger benötigt, um unrettbar toll zu werden. Die Gegend, in der Mörikes Maler Nolten aufwächst, das Rißtal, kenne ich als Reisender selbst hingegen recht gut und besuche es gelegentlich zu familiären Anlässen. So waren wir vor nicht allzu langer Zeit an der Riß zu Gast, in Biberach, um den zweiundneunzigsten Geburtstag von Großmutter Edith zu begehen – eine Feierlichkeit, in deren Verlauf sich einmal mehr Gelegenheit bot, über das tiefe Mißtrauen nachzudenken, das der Kunst generell, besonders aber der Dichtkunst heute wie in Pfarrer Noltens Jahrhundert entgegengebracht wird. Wir saßen in kleiner Festtagsrunde im sommerlichen Garten von Großmutter Edith am Tisch, der Sonnenschirm war aufgespannt, es gab Kaffee und Kuchen, man plauderte und klapperte mit dem Geschirr, die Blaumeisen hüpften durch ihr Heckenlabyrinth, und irgendwann fragte mich eine nur unwesentlich jüngere Freundin der Großmutter, wer ich denn nun sei und was ich beruflich täte. Ich sei ein Verfasser von Büchern, antwortete ich wahrheitsgemäß, damit unverzüglich die Nachfrage provozierend, um was für Bücher genau es sich denn handele. Um Gedichtbände, sagte ich also – woraufhin die Dame mich stumm ansah; mich ansah; mich ansah; sich dann abrupt von mir ab- und der Großmutter zuwandte und ausrief: »Edith, der Bienenstich ist wunderbar!«

Von Mörike ist, wenn mich nicht alles täuscht, kein Gedicht über den Bienenstich erhalten; denkbar wäre es aber. Tatsächlich gehört ja Mörike zu jenen Dichtern, deren Verse auch der großmütterlichen Freundin durchaus zugänglich sein müßten, und das keineswegs nur, weil er Schwabe war. Wer Lyrik für absonderlich hält, für eine weltfremde und bizarre Angelegenheit mit keinerlei Bezug zum Leben und Wirken der sogenannten normalen Menschen, der wird beim Blättern durch Mörikes Werk eines Besseren belehrt – kaum ein anderer Dichter greift so eifrig noch die alltäglichste Begebenheit, den gewöhnlichsten Gegenstand auf, um ein Gedicht daraus zu entwickeln, ja, man hat den Eindruck, daß geradezu angstvoll keine Gelegenheit ausgelassen wird, um etwas Dasein in Zeilen und Reime umzugießen, nicht nur in den zahlreichen Grußadressen an Hofräte, Bibliothekare, Familienmitglieder und Freunde wie den Maler Moritz von Schwind. Mörike schreibt Rätselgedichte, Trauerfeiergedichte und Trinksprüche; er verfaßt ein lückenhaftes und von den jungen Leserinnen auszufüllendes Lehrpoem zur Erbauung seiner Nichten, schreibt Spottgedichte und Scherzgedichte; er reimt anläßlich von Eheschließungen, Geburtstagen und Konfirmationen, kommentiert eine Buchausleihe und steuert Verse für Poesiealben bei, ja, er bringt sogar ein Rezept für Frankfurter Brenten, ein traditionelles Teegebäck, in eine gutverdauliche lyrische Form; Mörike schreibt Widmungsgedichte ("Süßeste Freya, / Eiapopeia!«), er verschenkt »Albumblätter für Schülerinnen des Katharinenstifts« ("Das schöne Buch – ei, seht einmal! / Mit Schloß und Schlüssel, blank von Stahl! / Was hast du unter diesen Decken / So gar Geheimes zu verstecken?«), er bringt mehr als einmal ein Gedicht für seinen Hund Joli zu Papier und komponiert zu guter Letzt »Inschriften auf selbstgefertigte Blumentöpfe und Schalen«, die er, als begeisterter Freizeitkeramiker, beispielsweise einem Honigtopf beilegt, um ihn angemessen zu präsentieren.

Schon in der Wahl seiner Themen also ist Mörike derart offenherzig, daß die Grenze zwischen Kunst und Leben, die von so vielen für unüberwindbar gehalten wird, porös zu werden beginnt; er ist seiner Gegend und den Menschen darin verbunden und spricht deren Sprache, und zwar nicht nur, wenn er ein Gedicht an die Nachtigall mit der Entschuldigung abbricht, es gebe »frisches Bier / Und Kegel abend« im Jägerschlößchen, was selbst manchem Gedichtverächter aus Seele und trockener Kehle sprechen dürfte. Dann und wann meint man gar eine schwäbische Sprachmelodie herauszuhören, etwa wenn er »genötigt« auf »Predigt« reimt oder »schließen« auf »diesen«, und tatsächlich: Wer im Werk Mörikes nach Dialektgedichten sucht, wird fündig. Theodor Storm, Norddeutscher wie ich und schon früh ein Bewunderer Mörikes, besuchte den Reiseunwilligen einmal nach langem brieflichen Hin und Her in Stuttgart und brachte seine Eltern aus Husum mit; Mörike und Storms Vater, so heißt es, mochten einander zwar auf Anhieb, verstanden aber während der gesamten gemeinsamen Zeit kaum ein Wort von dem, was der andere schwätzte oder schnackte.

Theodor Storm war es auch, der mit so freundschaftlichen wie erhellenden Zeilen die Dichtung Mörikes zu fassen verstand: »Man sah«, so Storm, »durch diese Gedichte wie durch Zaubergläser in das Leben des Dichters selber hinein. Da war Tiefe und Grazie und deutsche Innigkeit verschmolzen oft mit antiker Plastik, der rhythmisch bewegte Zug des Liedes und doch ein klar umrissenes Bild; die idyllischen, von anmutigstem Humor getragenen Stücke der Sammlung von farbigster Gegenständlichkeit und doch vom Erdboden losgelöst und in die reine Luft der Poesie hinaufgehoben.« In diesen Sätzen Storms werden gleich mehrere Merkmale genannt, die das Bild, das sich die Nachwelt bis heute von Mörike macht, prägen: Der liedhafte Ton fehlt so wenig wie die Liebe zur antiken Dichtung, die Mörike selber übersetzte und die er mit dem Hexameter und dem elegischen Distichon, zu denen er oft greift, zu ehren wußte. Die Grazie und der Rhythmus, die Storm lobt, finden in einer Zeile Mörikes selbst ihr Echo, in der er »Anmut und heiliges Maß« beschwört. Überhaupt das Maß: Schon oft, aber deshalb nicht weniger berechtigt, ist der Formkünstler Mörike, sind seine subtilen Brechungen der traditionellen Vorlagen, ohne diese ihrer Würde zu berauben, gerühmt worden. Mit wieviel Witz er aber die eigene Formstrenge zu ironisieren weiß, zeigt eine Petitesse, die das Maß schon im Titel trägt und, »Alles mit Maß«, über dreizehn Zeilen hinweg einzig mit den Reimwörtern »Schweinsfuß« und »Schweinsfüß« operiert, einmal im Singular, einmal im Plural. Zu guter Letzt fehlt in Storms Zeilen auch jener Begriff nicht, den man seit jeher als erstes mit Mörike in Verbindung bringt, die Idylle – die naturnahe, unschuldige, Geborgenheit ausstrahlende Szene, eine Art von Gedicht also, die er selbst in einem Titel als »Erbauliche Betrachtung« bezeichnet hat, die Kritiker hingegen an biedermeierliches Kunsthandwerk, an von Meerschaumpfeifenrauch beflügelte Virtuosität denken ließ. Wohlmeinende Leser hingegen haben Mörike aufgrund dieser oft schwerelos wirkenden, heiteren Kunst, die sich nicht scheut, dem ernsten Fach der Lyrik auch humorvolle Elemente beizufügen, einen Mozart der Worte genannt. Man könnte zwar auch in einem Zweizeiler, der einem anderen Komponisten gewidmet ist, in einem mit »Joseph Haydn« überschriebenen Distichon nämlich, ein Selbstporträt des Dichters vermuten: »Manchmal ist sein Humor altfränkisch, ein zierliches Zöpflein, / Das, wie der Zauberer spielt, schalkhaft im Rücken ihm tanzt.« Daß aber kein Komponist Mörike mehr am Herzen lag als Mozart, steht außer Frage.

Meine erste Leseerfahrung mit Mörike verdanke ich tatsächlich nicht seinen Gedichten, sondern – ich muß vierzehn oder fünfzehn Jahre alt gewesen sein – der schon genannten Novelle »Mozart auf der Reise nach Prag«, die mich bei der erneuten Lektüre wohl noch mehr entzückt hat als rund dreißig Jahre zuvor, vielleicht weil das kindliche Staunen Mozarts beim Gang durch einen Wald, seine unverstellte Begeisterung beim Betasten von Tannenzapfen, beim Schnuppern an einem Pilz und beim Betrachten von dessen hochrotem Schirm, beim Anblick der Hummeln in den Blütenkelchen, weil also diese Fähigkeit, noch im Kleinsten eine Offenbarung zu finden, die Mörike ganz offensichtlich mit seinem Protagonisten teilt, aus der Sicht eines erwachsenen Lesers weit weniger selbstverständlich ist als aus der eines jungen. Davon, wie »wir unter uns allein« sind, träumt Mörike als Mozart gemeinsam mit Mozarts Frau Constanze, »um selber einmal wieder Kind zu werden« – und ich gebe zu, daß auch mir dieses Staunenkönnen mit offenem Mund, dieses Kindliche, Kindsköpfige, seit jeher als eine der Grundlagen jeder Poesie erschienen ist. Mörikes Freunde Bauer und Hartlaub preisen in einem Briefwechsel von 1832 denn auch ihren lieben »Mörike, mit dem Zauberdunste, der ihn begleitet, mit dem schuldlosen Kindersinne, den keine Welt ihm abzuschleifen vermag«. Und der Baron spricht im »Nolten« von dem Punkt, »wo der Philister und der Künstler sich scheiden. Wenn dem letztern als Kind die Welt zur schönen Fabel ward, so wird sies ihm in seinen glücklichsten Stunden auch noch als Mann sein, darum bleibt sie ihm von allen Seiten so neu, so lieblich befremdend«, was Nolten und mit ihm Mörike ausrufen läßt: »Ganz recht!«

An einer mir als jugendlichem Leser vielleicht entgangenen, dafür um so bemerkenswerteren Stelle der Novelle – man pausiert auf der Reise nach Prag in einem Gasthof – schlendert Mozart allein durch den nahen gräflichen Garten und kommt an einem Pomeranzenbaum vorbei. Mörike schildert nun, wie Mozart eine Pomeranze pflückt, wie er die »duftige Frucht beständig unter der Nase« hat, sie mit allen Sinnen erfaßt und sich dabei verliert, ins Träumen gerät, wie er sie gedankenverloren in der Hand hält und wendet, wie er ein Messer nimmt und sie auseinanderschneidet, wie er sie abwesend betrachtet, nach einer Weile wieder zusammenfügt und dann »die scheinbar unverletzte Pomeranze«, wie es heißt, auf einem Tisch ablegt – sehr zum Mißvergnügen des Obergärtners, der den ihm unbekannten Mann seit einer Weile beobachtet hat. Später, als der berühmte Gast endlich vom Grafen und der Schloßgesellschaft willkommen geheißen wird, beschreibt Mozart, wie er durch den Duft und die Gestalt der Pomeranze fortgezogen wurde in die Vergangenheit, in die eigene Kindheit, wie er sich durch den Sinneseindruck an eine Episode in Neapel erinnerte und an einen Korb mit Orangen – und wie er schließlich, derart in Gedanken, die Frucht betastend und zerteilend, im Geiste mit der Arbeit an der noch fehlenden Partie des »Don Giovanni« begann: »Ich glaubte wieder dieselbe Musik in den Ohren zu haben, ein ganzer Rosenkranz von fröhlichen Melodien zog innerlich an mir vorbei, fremdes und eigenes«. Dies ist eine ebenso erstaunliche wie präzise Schilderung jenes halb bewußten, halb unbewußten und durchaus rätselhaften Prozesses, der beim Erschaffen einer neuen Musik, aber auch eines neuen Gedichts, vonstatten geht und der mit der Bereitschaft beginnt, sich gehenzulassen. Daß die Träumerei, die Abschweifung zurück zu einer Kindheitsszene führt, ist kein Zufall und wird für viele Künstler nachvollziehbar sein – ganz sicher für Mörike, bei dem Traum und Erinnerung, gerade an die Kindheit, in einer Reihe von Gedichten entscheidend sind.

SINN UND FORM 5/2015, S. 605-614, hier: 605-609