[€ 11,00] ISBN 978-3-943297-23-2

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

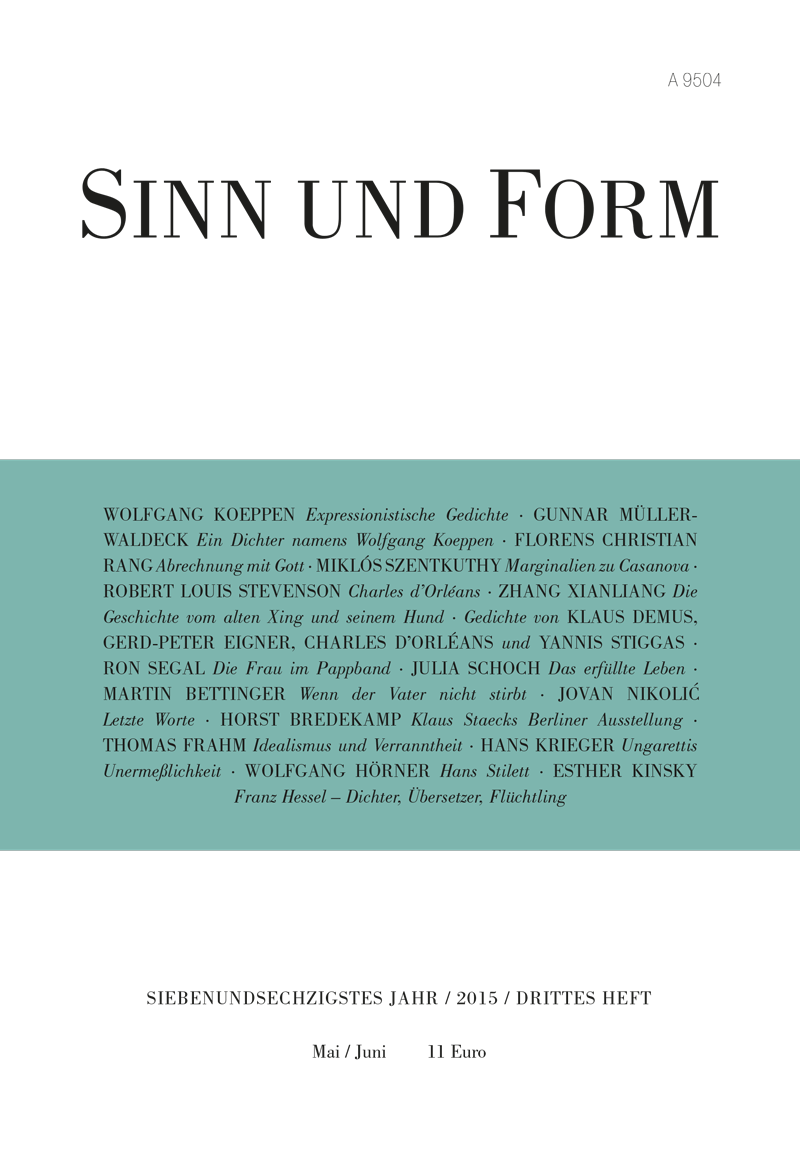

Leseprobe aus Heft 3/2015

Szentkuthy, Miklós

Marginalien zu Casanova

Alfons von Liguori (1696–1787)

Der Heilige Alfons starb im Alter von einundneunzig Jahren, doch das Schreiben hatte man ihm, nachdem er unzählige Bücher und Briefe verfaßt hatte, aus gesundheitlichen Gründen bereits als Dreiundachtzigjährigem verboten; zwar gab es nichts, das ihm leichter gefallen wäre als das Formulieren, nie mußte er auch nur das Geringste korrigieren, Gedanken und Gefühle prasselten nur so aus ihm heraus, mal im schlichten, mal im barocken Stil, wie unablässiger Regen, doch hinter seinem unvergleichlichen Stilempfinden tobten große Leidenschaften, Gefühle der Trauer und der Freude über Gottes Schicksal, die Seele und den unenträtselbaren Körper des Menschen, das Ziel der Geschichte oder deren inakzeptable Ziellosigkeit. Scholastik, Freudsche Entdeckungen, Marxsche Beobachtungen, existentialistische Verzweiflung zerrissen förmlich seinen Körper und seine Seele, wie das geflügelte Biest des Schicksals die Leber des Prometheus, er war voller Ungeduld und Angst, die seine Beine zittern ließen und seinen Verstand in Schwindel versetzten, Angst, es könnte bald zu spät sein, das Summa summarum seines Gottesporträts, seiner Geschichtsbeobachtung und seiner Untersuchung über Natur und Seele zu Papier zu bringen. Und gerade, als seine Lieblingsthemen im schwankenden Verhältnis der Fragen und Antworten zu einer endgültigen Reife gelangt waren, verbot man ihm das Schreiben.

Diese gutgemeinte hygienische Maßnahme wurde ihm von mehreren Seiten nahe gelegt: einmal fütterte er eine Taube aus einer Konservendose auf dem Fenstersims seiner Zelle, aber die Taube wollte gar nicht essen, sie setzte sich auf seine Schulter, und Alfons, in sündiger Unbescheidenheit, glaubte, der Heilige Geist in persona sei gekommen, um ihm als Muse Inspiration einzuhauchen – das mit dem Heiligen Geist wäre auch kein Problem gewesen, nur war er nicht gekommen, ihn zu inspirieren, sondern um mit seinem Schnabel nach Alfonsens Schreibfeder zu schnappen und zwischen den Laubkronen des Klostergartens hindurchfliegend diese wie einen Silberpfeil der Venus den tanzenden Jungfrauen des katholischen Parnaß’ als Geschenk darzubringen. Ein anderes Mal erschien ein halbes Kardinalskollegium in seinem eisgrauen Studio, lauter lila Oberbischöfe (eng aneinandergedrängt, wie verwelkte, aber immer noch geliebte Blumensträuße oder Tulpen im Eisschrank auf dem Flur), um ihm das Schreiben zu verbieten, aber das waren eher scharlachfarbene Tartuffes: nicht Alfonsens Gesundheit interessierte sie, sondern seine politisch gefährlichen Thesen – natürlich hatten sie auch verkleidete Doktoren mitgebracht, die den gesammelten Blödsinn langer Zeitalter aufzählten – sie schlugen ohnehin vor, Alfons zu exkommunizieren (nicht einmal therapeutischer Weitblick wirkte hier, wie man sehen kann), denn er beschäftigte sich mit den phantastischsten Eigenschaften des gesamten Körpers und der tiefsten Seele, und Körper wie Seele standen (ihrer Meinung nach) gänzlich außerhalb der philosophisch umgrenzten Kreise der Medicina.

Alfons hatte auch bemerkt, daß die besondere geistige Anspannung in seinem Organismus späte Versuchungen hervorrief, in seiner Phantasie erblühten wie in tausendundeiner Nacht Sünden aus vor langer Zeit abgelegten Beichten, die Erinnerungen der Jugend erschienen ihm wie die gesunden Pickel einer krankhaften Pubertät auf seiner Seele, so daß der (wie gemeine Lexikonschreiber es auszudrücken pflegen) »Beichtvater aller Beichtväter« selbst zur Beichte ging. Aber keiner traute sich diese sancta operatio durchzuführen, bis er schließlich – daß ihm das bis dahin nicht eingefallen war! – mit gesenktem Kopf, das Kinn an die Brust angewachsen, zu einem seiner größten Feinde ging, der sich voll luziferischer oder hades-kasernenhafter Wollust die Sünden des alten Alfons anhörte und ihm mit unbeschreiblicher Freude das Schreiben verbot. Da er sich »in diesem speziellen und typischen Fall« nicht durch das Beichtgeheimnis gebunden sah, zerrissen sich bald die Höflinge in den Spiegelpalästen des Königs von Neapel in geistlosen Klischee-Witzen das Maul über den alten exhibitionistischen Satyr.

Als er noch schreiben durfte, wurde sein Kopf so heiß und schmerzte so sehr, und es schwindelte ihn dermaßen (möge der Teufel diese gar nicht so seltene Verbindung aus glänzender raison und allen möglichen gemeinen Morbiditäten holen), daß er sich eine gekühlte Marmorplatte gegen die linke Schläfe drücken mußte, mit Hilfe einer Konstruktion, die eine Nonne ersonnen hatte. Die Platte hatte er aus der prunkvollen Antikensammlung Papst Benedikts XIV. erhalten, sie stammte aus einer antiken Villa und stellte jene Szene dar, in der Orpheus seine Frau in der Unterwelt zurücklassen muß – jeder Gedanke eines Denkers ist eine Frau, die er für immer in der Unterwelt zurücklassen muß –, es versteht sich von selbst, daß Alfons seinen Kopf nicht an die Seite mit dem Relief preßte. Im übrigen besaß er mehrere dieser schläfenkühlenden Marmorplatten, und als er sie (nachdem ihm das Schreiben verboten worden war) in einer Ecke übereinander stapelte, meditierte er über jede einzelne, auf gehörige symbolische Weise, wie es sich für einen Philosophen und Dichter geziemte und wie man es auch von Kachelofensetzern erwarten kann, und änderte das zu Ändernde: Als er dies getan hatte, trotzte er brummend der diebischen Taube, dem aus Kardinälen bestehenden politischen Wanderzirkus und dem zynischen Verleumder und sagte wie ein echter Römer: »Leben muß man nicht, schreiben muß man.« Er ließ eine sehr alte und sehr intellektuelle »Nonne« kommen (bis hierher ist die Charakterzeichnung recht erschreckend), aus der jedoch die himmlische und die irdische Liebe und »heilig-sexy« Züge quasi an engelhaften Linealen entlang strahlten und – Psst! Psst! Psst! – diktierte ihr in einer Waldkapelle in großer Heimlichkeit, und zwar keineswegs irgendeine wahre oder verlogen-schäbige Boccaccio-Novelle, davon konnte gar keine Rede sein, soll es auch nicht. Obwohl, etwas gab es da schon … aber nicht in dem eben angedeuteten Sinne. Und dieses »Etwas« war Folgendes (unsere Geschichte zielt nicht auf eine Pointe ab, wir können also getrost das Ende mehrerer Romane verraten): Diese Nonne war keine andere als jene Prinzessin, die Alfonsens Vater »vor hundert Jahren« für seinen Sohn als Frau auserwählt hatte. Aus der Heirat wurde allerdings nichts, wie wir gleich sehen werden, und die Prinzessin wurde zu seiner erbitterten Feindin (der Grund dafür war vermutlich am wenigsten Eifersucht), und nun war sie wieder da, eine falsche Nonne in falschen Kleidern, aber die verlorene Zeit, »le temps perdu«, war ihre beste Maskerade. Ihr also diktierte Alfons seine Erinnerungen, aus denen der hier vorliegende Abriß erstellt wurde.

Alfons und Casanova lebten, wenn mein greiser Kopf wie gewöhnlich nicht wieder schlechtmöglichst rechnet, zweiunddreißig Jahre parallel. Als Casanova geboren wurde, war Alfons bereits neunundzwanzig Jahre alt – nach Alfonsens Tod lebte Casanova noch elf Jahre. In Italien trafen sie unter den unterschiedlichsten Umständen aufeinander, die Erinnerungen des einen gingen oft im Kopf des anderen herum, und wenn dies auch nicht immer so geschah, wie das Brevier das verlangte, werden wir eben im Dienste der symbolischen Lehre die Jahre ein wenig vor und zurückschieben. Das hat weder etwas mit historischen Irrtümern zu tun, noch mit billigem Kommerz-Anachronismus, noch mit Lügen – wie auch der weitfliegende, verschwenderisch hin und her irrende Duft des Maiholunders und des Jasmins weder Lüge noch stumpfsinniges Parfümkaleidoskop sind, der Holunder selbst bleibt an seiner Stelle, als stichhaltiges Positivum (falls jemand ein Liebhaber von so etwas ist) und der umherstreifende Holunderduft ist auch in den weitest entrückten Gegenden immer noch – Holunder.

Casanova lebte im böhmischen Schloß des Grafen Waldstein, in Dux, zwischen 1785 und 1798 als »Hof«-Bibliothekar, das waren die letzten dreizehn Jahre seines Lebens, vom sechzigsten Lebensjahr bis zu seinem Tode. Er war zu Recht Bibliothekar, denn wie ihr aus der unten folgenden heiligen Lektüre ersehen könnt, war Casanova (natürlich mit einer gewissen Sankt-Orpheischen Übertreibung) ein Intellektueller des 18. Jahrhunderts: viel interessanter denn als sexuell und sonstwie ausgerichteter Chamäleon-Abenteurer. Daß der Graf wiederum nicht ausschließlich vom Geschichtenschreiber, Philosophen und Mathematiker Casanova angezogen war, kann man gleichfalls annehmen. Einsam war er durchaus, er arbeitete an seinen Memoiren, vieles schrieb er nie auf, auch vom Geschriebenen ging die Hälfte verloren – der akademische Historismus benutzt diese Passagen gerne als Säulenfüße für breitkrempige Thesen, was sich natürlich fundamental von unserer Methode unterscheidet. Nun geht er auf die siebzig zu. Die Bibliothek besteht teilweise aus riesigen barocken Kirchenschiffen, Theater- und Ballsälen mit sich schlängelnden Balkonen, bis zum Himmel reichenden Fenstern mit Blick zum Park, zentnerschweren Samtvorhängen, die sich wie aus Füllhörnern ergießen, und fliegenden Deckenfresken mit einer Mixtur aus theologischen und mythologischen Motiven – die Bücher sind fast unsichtbar, sie ähneln winzigen Orgeln oder Panflöten hinter Seifenblasen-Glastüren. Andererseits besteht die Bibliothek aus intimen kleinen Boudoirs, lustvollen Tête-à-tête-Zimmern des Geistes, statt Wänden sieht man nur das üppige Funkeln der Bücher. Letztere erinnerten Casanova an die Liebe, erstere an Thronsäle im Vatikan oder bei Kaiserinnen. Er arbeitet gerade in einem großen Saal, bei enormer Hitze, mit freiem Oberkörper, doch zwischen den perlenden Schweißtropfen trägt er den Orden vom Goldenen Sporn um den Hals. (Wurde dieser auch ursprünglich um den Hals getragen? Was interessierte ihn das, den alt gewordenen Eremiten in seinem Versailler Spiegelsaal?) Den goldenen Sporn hatte er vom Papst bekommen, und er ist für das Brevier deswegen wichtig, weil auf dem Orden neben dem Malteser Kreuz und dem Sadismus symbolisierenden Sporn auch das Bildnis des Heiligen Silvester I. zu sehen ist – seine Biographie wiederum wird zu Beginn des siebten Kapitels unseres Gebetsbuchs zu lesen sein. Casanova interessierte sich unter Voltaireschen Gesichtspunkten für den Heiligen Papst Silvester, denn dieser wurde (im 4. Jahrhundert) beinahe vom Schlag getroffen und wie ein Batzen Lehm gegen die bronzene Tür der Peterskirche geschleudert (sie war schön grün angemalt), als er sah, daß die Heilige Kaiserin Helena, die das Kreuz Christi zurückerobert hatte, während ihrer langen Reise durch den Orient beinahe zur bekennenden Jüdin geworden war und Europas Glauben auf diese Weise um ein Haar der jüdische geworden wäre und die Peterskirche zu einer Synagoge. Casanova wünschte in der Hitze nicht zu lange über die Alternativen Vorsehung oder Nonsens nachzusinnen, er betrachtete lieber jenes schöne, in die Wand eingelassene Marmorrelief, das er vom Kardinal Aquariva geschenkt bekommen hatte, zusammen mit einem prächtigen Amt, doch aus letzterem war er schon am nächsten Tag entlassen worden, und zwar wegen der Ungehörigkeit seiner routinemäßigen Vergnügungen, die er während der Einweihung des Reliefs begangen hatte.

Das Relief wird im Katalog des Grafen Waldstein (den Casanova aufs sorgfältigste überarbeitet und kommentiert hatte) unter dem Titel »Musikalische Unterhaltung « geführt, dabei verbergen sich darin neben hellenistischem Rokoko-Charme die ältesten Mythen über den Tod und die Orgien, von denen Alfons in seinem tiefenpsychologischen, für Beichtväter gedachten Werk »Theologia Moralis« geschrieben hatte, sie seien in Menschen, in Kindern, in geheimnisvollen Tieren und mysteriösen Blumen, bei Urvölkern, ja sogar in katholischen Riten und selbst den höfischen Etiketten heute noch spielend leicht aufzuspüren – von den sogenannten Neurotikern ganz zu schweigen –, sie leben fort und sind nur hinter spinnwebdünnen Leichentüchern oder verlogenen Eisenmasken verborgen.

Auf dem Relief ist ein intimes Bacchanal dargestellt – mit einem Bett, einem beieinanderliegenden Paar, einer Hetäre mit Mandoline, einem homosexuellen Leier-Gott in der unmißverständlichen Pose eines käuflichen Jünglings, ein neapolitanischer Zitronen-Zyniker, mit einer beinahe die Schönheit von Büstenhaltern erreichenden Brust. Casanova brach in Lachen aus, als er seinen kommentierten Katalog über die Interpretationen der antiken Welt schrieb, die totgeborene Wiederbelebung derselben in verschiedenen Epochen Europas, von der Zirkus-Renaissance über die Nervenkranken-Romantik, das puritanische Moralisieren bis zur biedermeierhaft-bourgeoisen Psychoanalyse. Die annehmbarste Form des Epigonentums fand er in einigen Wasserspeiern gotischer Kathedralen und in der manieristischen Rokoko-Kunst seines eigenen Jahrhunderts, obwohl ihn die ewige ungeschickte Gegenüberstellung von Kunst, Religions-Vergleich, Mythos und Rationalismus »en gros« langweilte (Wen nicht? Wann nicht? Wo nicht?).

[…]

Aus dem Ungarischen von Terézia Mora

SINN UND FORM 3/2015, S. 322-334, hier S. 322-326