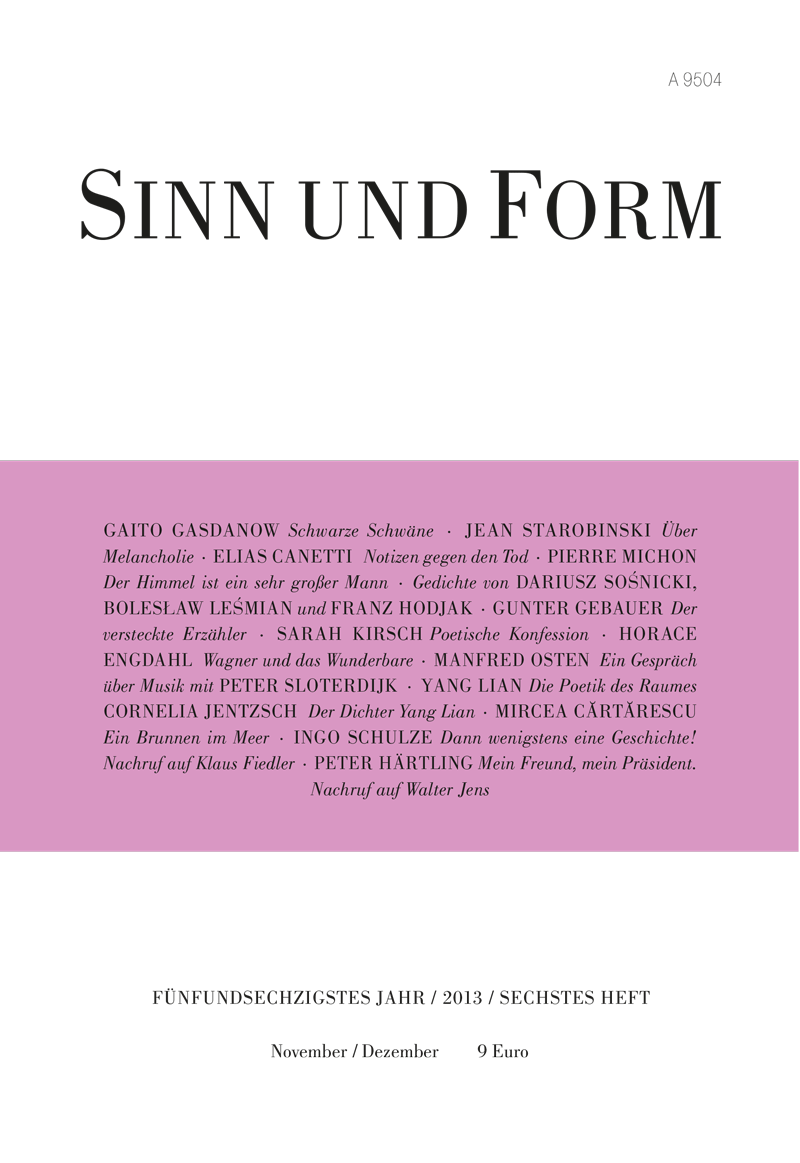

[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-14-0

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

Leseprobe aus Heft 6/2013

Sloterdijk, Peter

Das glückliche Ohr. Ein Gespräch über Musik mit Manfred Osten

MANFRED OSTEN: Vielleicht sollten wir mit der Rehabilitierung eines Stiefkinds der europäischen Geistesgeschichte beginnen, mit der Rehabilitierung des Hörens. Haben wir nicht das Ohr als Erkenntnisorgan allzu lange unterschätzt?

PETER SLOTERDIJK: Ich bin mir nicht sicher, ob wir dem Ohr wirklich so untreu geworden sind, wie es Ihre Worte nahelegen, denn unsere Kultur beruht vom ersten Tag an auf der Allianz zwischen dem Auditiven und dem Visuellen. Das hat unter anderem damit zu tun, daß die Europäer die ersten waren, die den von den Phöniziern und anderen Vorgängerkulturen übernommenen Alphabeten Vokale hinzugefügt haben. Also wären die Griechen, wenn sie sonst nichts geleistet hätten, trotzdem das bedeutendste Volk der Geistesgeschichte Europas, eben weil sie die orientalischen Konsonantenschriften um Vokale ergänzt und dadurch etwas möglich gemacht haben, worauf unsere ganze audiovisuelle Kultur beruht: das autodidaktische, das selbständige Lesen, die vollständige Vokalisierung des lesbaren Textes und damit die Entstehung einer psychoakustisch prägnanten Halluzination im inneren Ohr des lesenden Menschen, der glaubt, er höre den Autor sprechen. Wir haben eine Kultur des inneren Hörens, des betreuten Halluzinierens geschaffen, in der sich die Stimme des Autors gleichsam wie eine Hand auf die Schulter des Lesers legt und ihm erlaubt, sich ein Bild von dem zu machen, was er gesagt hätte, wenn ihn nicht jahrhundertelanges Totsein am unmittelbaren Verkehr mit seinem Fernschüler hindern würde. Die Griechen haben, wenn Sie so wollen, durch ihre Schrift die Teleakademie erfunden. So würde man das heute nennen. Und Teleakademien haben das besondere Merkmal, daß in ihnen Fernstimmenübertragungen stattfinden. Ich würde sagen, das ist die Basis unserer Kultur.

Die Griechen haben zudem eine Merkwürdigkeit an den Tag gelegt, über die wir heute noch staunen können, sie haben nämlich die Buchstaben zugleich für Zahlen und Musiknoten benutzt. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, weil wir ja Zahlen und Notationen und Buchstaben haben. Der verstorbene Friedrich Kittler hat über diese Entdeckung in seinen reiferen Tagen fast den Verstand verloren, weil er zu verstehen versucht hat, was es bedeutet, wenn man gleichzeitig Mathematik, Musik und geschriebenes Denken praktiziert. Doch alles, was ich gesagt habe, ist nur eine Annäherung an den großen Satz von Thomas Mann, der in meinen Augen am Anfang jeder Besinnung über Fragen der Musik stehen könnte: »Die Musik ist dämonisches Gebiet.«

OSTEN: Die Rangerhöhung der Musik fand in der Spätromantik statt, etwa in Nietzsches berühmter »Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik«. Da wurde plötzlich das Ohr an die Herzkammer des Weltwillens gelegt. Der Gedanke, daß der Weltgrund musikalisch, daß Musik im Grunde eine metaphysische Tätigkeit ist, ist doch ungeheuer. Wie kommt man zu solchen Überlegungen?

SLOTERDIJK: Durch die Entdeckung der Mehrschichtigkeit der Audiovisualität als solcher. Ursprünglich hat die europäische Kultur die beiden Fernsinne Auge und Ohr gegenüber dem, was man die Nähesinne nennt, unendlich privilegiert, also gegenüber dem Geruchssinn, dem Tastsinn, dem atmosphärischen Spüren. Im Grunde genommen ist das Spüren der große Verlierer der Kulturgeschichte. Es wird jetzt unter verschiedenen Namen, unter anderem dem der Haptonomie, mühsam wieder in unser Weltbild integriert. Die Nähesinne mußten unter den Sinnen des Menschen zweitausend Jahre lang den Idioten der Familie spielen. Wir haben das Tasten, das Riechen, das Schmecken und das gesamte atmosphärische Empfinden, also den Umgang mit dem, was bei den Phänomenologen tertiäre Qualität heißt, am Eingang zur Akademie abgewiesen. Über diesem Eingang stand ja auch, die mathematisch Ungebildeten, diejenigen, die nicht bereit sind, die für die europäische Wissenschaftskultur konstitutiven Abstraktionen mitzumachen, mögen außen vor bleiben. Und wir haben bis zum Beginn der Renaissance, bis zum 14./15. Jahrhundert warten müssen, ehe die Künstler wieder von der Mathematik zur Sinnlichkeit zurückkehrten. Das ist das eigentliche Geheimnis der Renaissance, die Reinklusion der ausgeschlossenen Sinne – aber auch die müssen sich an das Idiom der Mathematik und an das Denken in Proportionen, die Lage im Raum und die Größenbestimmung halten. Das sind die sogenannten Primärqualitäten, auf sie allein stützt sich wahres Wissen. Musik hat im innersten Kreis der Wissenschaften zwar eine Rolle gespielt, aber nicht als hörbare, sondern als gedachte Musik. Es ist interessant, daß von Pythagoras bis ins hohe Mittelalter immer auch eine Musikologie betrieben worden ist, die so etwas wie die Wissenschaft von den mathematischen Proportionen beinhaltete, auf welchen Musik beruht, auch wenn man sie nicht hört. Die Wiederkehr des Hörens meint eigentlich die niedere Musik, die so etwas Schmutziges wie eine Klangfarbe hat – schon das Wort Farbe löst bei einem echten Platoniker ja Krämpfe des Unwohlseins aus, weil damit die Verschmutzung durch Empirie beginnt.

OSTEN: Ist es nicht so, daß die Metaphern, die wir aus der europäischen Geistes- und Philosophiegeschichte übernommen haben, zum Beispiel »sich ein Bild machen«, »Licht ins Dunkel bringen« oder »Aufklärung«, meist aus dem Bereich des Sehens kommen? Man könnte sich die Aufklärung ja auch als Aufklingung denken. Aber von Aufklingung haben wir keinen Begriff. Es scheint doch irgendwann zu einer Dominanz des Visuellen, zumindest bei Metaphern und Begriffsbildungen, gekommen zu sein.

SLOTERDIJK: Das liegt an Plato. Aber er ist nicht an allem schuld, er kann auf einen anonymen Urheber des Verhängnisses verweisen, denn er lebt in einer Kultur, in der die Alphabetisierung bereits stattgefunden hat. Sie liefert Plato seine Grundideen, denn die Idee der Idee ist der Buchstabe. Man hat aus den Vokalgallerten, die aus Menschenmündern hervorquellen und die man Sprachen nennt, durch geniale Sequenzierung die Elemente herauspräpariert, die eine phonetische und vokale Rekonstruktion des Lautes im Schriftbild begründen. Das ist ein grundstürzender Vorgang, und den hat die Philosophie als eine von ihr selber nicht verstehbare Prämisse bereits im Rücken. Als Plato mit seinem Eidos, seinem Urbild kommt, kann er sich auf zwei Urbilderfahrungen berufen, die zur Grundausstattung der griechischen Lebenswelt gehören. Die erste war die für jeden Griechen, ob alphabetisiert oder nicht, sichtbare Tatsache, daß an jeder Ecke Statuen nackter Männer standen. Ohne diese Grundgeste, ohne die in den Statuen zum Ausdruck kommende Genialität kann man die Griechen nicht verstehen. In der Statue wird das Göttliche aufgerichtet, und das Göttliche ist immer ein bißchen größer als der Mensch, aber nicht zu groß. Zehn Prozent mehr, und schon hat man einen Helden, einen Halbgott oder eine Epiphanie. So muß man sich auch die Statuen in Olympia und an anderen Orten des griechischen Siegerkults vorstellen. Zum olympischen Sieg gehört das Recht, Statuen aufzustellen. Wenn fremde Heere einfielen, verübten sie unter den Statuen einen regelrechten Völkermord. Aber wenn sie abzogen, konnten die Geschichtsschreiber sagen: Griechenland ist immer noch voller Statuen. Dieser Umstand hat Plato in gewisser Weise recht gegeben, weil er darauf verweisen konnte, daß es so etwas wie real existierende Ideen gibt. Zunächst als vergöttlichte Männerkörper in der gebundenen archaischen Gestalt des Kuros mit den am Oberschenkel angelegten Händen und später in der gelösteren Gestalt, die einen Schritt nach vorne tut. Und dann die sich vom Körper lösenden Arme – am Ende fast tänzerisch verklärte Körpererscheinungen, die im römischen Manierismus zu einer unglaublichen Höhe weitergebildet werden. Die zweite Voraussetzung des Platonismus ist noch viel unscheinbarer. Statuen springen ins Auge, werden aber in der Regel vom Betrachter nicht reflektiert, weil er sie nur als herumstehende Objekte wahrnimmt. Wir können die Statuen aufstellende Gebärde, also den Denkakt, der dazu führt, daß man einen menschlichen Körper auf solche Weise erhöht und sichtbar macht, heute nicht mehr recht nachvollziehen. Zumindest konnten wir es bis 1900 nicht, als die neue Kultur der Models aufkam und wir auch die Freude an der Körperpräsentation wieder entdeckten.

Der andere Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Tatsache, daß die Griechen bereits diese mysteriösen 24 oder 25 Schriftzeichen hatten, die die gesamte Sprache mit lautbildlicher Präzision wiedergeben konnten. Wenn Plato nach dem Urbild eines Urbilds gesucht hätte, was er aufgrund seines Eingetauchtseins in die Schriftkultur nicht tat, wäre er unweigerlich beim Buchstaben gelandet, der auf griechisch Element heißt. Die eigentliche Elementarisierung, die Sequenzierung des Seienden in kleinste Teile, ist eine Nebenfolge des Umstands, daß die Griechen das in ihrer Schrift bereits getan hatten. Bis vor kurzem war es auch die einzige erfolgreiche Form der Sequenzierung des Seienden. Erst im späten 18. Jahrhundert tauchten Tafeln der chemischen Elemente auf, die wir bis auf den heutigen Tag weiterschreiben. Authentische Sequenzierungen des Seienden kann man daran erkennen, daß man mit den freigelegten Elementen Rekombinationen vornehmen und Existierendes exakt abbilden kann. Mit dem, was darüber hinaus geht, kann man wieder neue Kombinationen erzeugen. Aus dieser Kombinatorik entsteht die erste Form von Kreativität. Das heißt, wir erzeugen durch Kombinationen von Elementen etwas Neues. Insofern war die Kabbala gar keine so dumme Sache.

Die Kabbalisten nahmen die Kunst, aus Buchstaben Wirklichkeiten zu machen, so ernst, daß sie glaubten, sie könnten durch Buchstaben-Manipulationen die Schöpfung rekapitulieren und gewissermaßen daran mitarbeiten. An diesem Punkt stehen wir heute. Wir schreiben den Dienstag der zweiten Schöpfungswoche, und in dieser geht man – was das Kombinieren und das Rekombinieren von Schöpfungsmaterie angeht – weit über die rudimentären Verfahren der ersten Woche hinaus.

[...]

SINN UND FORM 6/2013, S. 864-877