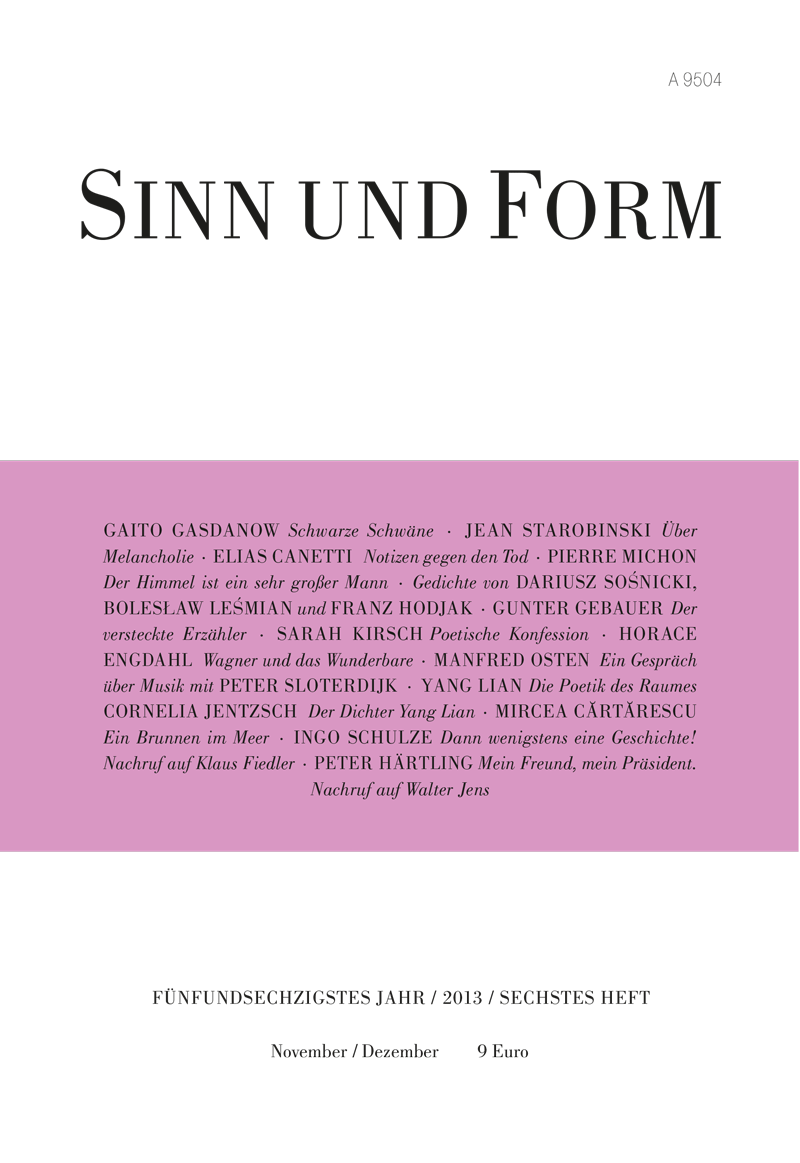

Leseprobe aus Heft 6/2013

Michon, Pierre

Der Himmel ist ein sehr großer Mann

Übrigens hatte schon Swedenborg,

der eine weitaus größere Seele besaß,

uns gelehrt: Der Himmel ist ein sehr großer Mann.

Baudelaire

Es kommt selten vor, daß ich bete. Anfang September 2001 lag meine Mutter, die ihr Erwachsenenleben lang versucht hatte, mir Vater und Mutter zu sein und im hohen Alter meine Tochter hätte sein können, in der Kleinstadt G. im Sterben. Vor dem Fenster standen gewaltige Bäume, ein Blätterwall. Jeder Tag dieses Spätsommers war schön, die Sonne spielte auf der Mauer in immer neuen Variationen unter den Augen einer Sterbenden, die Bäume geliebt hatte. Ich ging jeden Tag zu ihr, aber als ich am siebten September kam, sah ich, daß es aus war (mein Geist sah es, mein Herz konnte nicht folgen): Sie röchelte, würde nicht mehr sprechen; sie war in jenen Zustand der umherirrenden Seelen eingetreten, den die Tibetaner das Bardo nennen. Ich setzte mich zu ihr, und nach einer Weile, die für mich unermeßlich war, Stunden oder Minuten, sprang ich auf und lief hinaus in eine Buchhandlung, um Bücher zu kaufen. Ich nahm mir Zeit, auszuwählen. Ich kehrte zurück mit dem XXIII. Band der »Carte archéologique de la Gaule Romaine«, dem zweiten Band von Michel Foucaults »Dits et écrits« in der Quarto-Ausgabe und einem dritten Buch, das ich vergessen habe. Noch immer rannte ich, wie der Hase in der Fabel. Es war vielleicht sechs Uhr nachmittags. Als ich ins Zimmer meiner Mutter kam, röchelte sie nicht mehr, sie atmete nicht mehr, aber ihre Hand war noch ganz warm, als ich sie nahm. Nachdem die herbeigerufene Krankenschwester den Tod bestätigt hatte, ließ man mich allein. Einzig mein Geist war da und registrierte, wie zuvor. Die Bücher lagen brav in ihrem Tragetäschchen am Fußende des Bettes, bei den Leichenfüßen, die winzig sind. Der grüne Wall tat dem Geist wohl. Auch der Geist war lau, wie er immer ist. Ich mußte beten, mußte das Herz und die Seele herbeirufen, wie es dieser Frau gebührte. Ich versuchte es mit einer jener im Katechismusunterricht erlernten Sachen, dem Vaterunser wahrscheinlich, kam nicht weit. Und dann drängte sich der Text auf, das von sehr weit her gekommene, wie von einem anderen gesandte Gebet, und ich sprach es laut, wie damit die Tote es höre: »Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, / laßt euer Herz nicht gegen uns verhärten, / denn alles Mitgefühl, das ihr uns gebt, / wird Gott dereinst euch um so höher werten.« (Villon, Ballade der Gehenkten, Übersetzung K.A. Ammer) Herz und Seele sprangen herbei, ich sagte das Gedicht von Anfang bis Ende auf, wie es gesagt werden muß, unter Tränen, ich stand vor der Leiche meiner Mutter, wie man vor ihr stehen muß, unter Tränen.

Ein anderes Mal habe ich gebetet, ein paar Jahre zuvor, im Oktober. Ein Kind war in der Nacht geboren worden, ich war gerade nach Hause zurückgekehrt, im Morgengrauen. Etwas kam in mir auf, was das Verlangen war zu beten, mich abzuschließen, mich zu öffnen. Ruhig auf meinem Bett sitzend, lächelnd wie man lächelt, wenn man allein ist, sagte ich laut, von Anfang bis Ende, Victor Hugos »Der Schlaf des Boas« auf. Ich sagte es, wie es gesagt werden muß, in einem Gefühl der Ruhe, der völligen Ergebenheit, der Hoffnung entgegen jeder Vernunft, der nie ausbleibenden Glorie.

Die »Ballade der Gehenkten« kann für eine tote Mutter gesprochen werden, »Der Schlaf des Boas« für eine lebend geborene und lebensfähige Tochter, wie die Gebärhelfer in ihrem Routinebericht schreiben. Es gibt nur wenige Gedichte, die diesen beiden Ereignissen standhalten, so wie es von Wolfram heißt, daß es der absoluten Nulltemperatur ständhält; das Metall, in das die schönen, zwischen Erde und Mond schwebenden, den Big Bang betrachtenden Teleskope gekleidet sind. Das Wolfram betrachtet den Big Bang. Die beiden Gedichte, die ich aufsagte, betrachten Leichen, alle Leichen, darunter die der Mütter, sie betrachten die Seele, die sich des von ihr einst bewohnten Leibes erinnert, aus dem heraus sie den kleinen, für kurze Zeit ihr zugeteilten Ausschnitt des Big Bang beobachten konnte; sie betrachten die lebendigen Leiber, die kleinen Kinder, die zur Welt kommen, älter werden und sterben. Sie betrachten sie, sie sprechen zu ihnen, sie sprechen von ihnen, von Leichen, kleinen Kindern und von uns, die wir dazwischenstehen, als ob Leichen, kleine Kinder und wir dasselbe wären – und es ist dasselbe. Sie beruhigen die Leiche, helfen dem Kind, auf seinen Beinen zu stehen. Wahrscheinlich ist das die Funktion der Poesie. Eine andere vermag ich kaum zu sehen. Gedichte können diese Wirkung haben, sie können den Big Bang und das Jüngste Gericht und alles, was dazwischen geschieht, die ewige Trauer und die ewige Freude, den Reichtum und seinen Schatten, das Elend, den grünen Wall, die Tote, die Adjektive lebend und lebensfähig, im selben kurzen Blick festhalten; sie können Menschen erschüttern, indem sie ihnen für kurze Zeit diesen doppelten Blick verleihen. Wozu sind Dichter gut in unserer Zeit, die eine Zeit der Not ist, das Jahr der Not 2002, wie das Jahr 1462 in Moulins ein Jahr der Not war, als Villon das Testament zu Ende brachte, und das Jahr 1859, als Victor Hugo im Mai »Der Schlaf des Boas« schrieb, wie das ungewisse Jahr des späten Neolithikums, als Boas träumte – Wozu Dichter? (Im Original deutsch.) Nur dazu.

Gewiß habe ich noch einige Male gebetet, aber diese Gebete waren keine ganz richtigen, sie waren nicht an eine alte Tote oder eine kleine Lebende gerichtet – sie waren an nichts gerichtet, an die Bäume, an meine Selbstgefälligkeit, an eine Freude, auf die man sich keinen Reim machen kann und die sich Reime beschert, um sich zu verzehnfachen. Einmal bin ich Archäologen-Freunden zu einer Ausgrabungsstätte in Oberäthiopien gefolgt, in der Provinz Menz: dreitausend Meter Höhe in den Tropen, das heißt in etwa das Klima der Toskana, das extravagante Blau des Himmels und jene Pflanzendecke, die die Geographen Park nennen, eine Savanne also, die aber an einen Weideplatz und an die französischen Causses erinnert, ein englischer Rasen. Die Ausgrabungen umschlossen die Zeltstadt eines mittelalterlichen Königs, der Sorge getragen hatte, wie Vegetius rät, »sein Lager an einem sicheren Ort einzurichten, wo man reichlich Holz, Viehfutter, Wasser und gesunde Luft vorfindet«. Das alles war hier reichlich vorhanden; es gab auch Korn, das die Einheimischen mit einer Pflugschar aus hartem Mimosenholz in die Erde bringen, mit der Sichel ernten und auf der Tenne dreschen; es gab riesige, tafelartige, königlichen Schatten spendende Wacholder; Basaltorgeln mit bloßliegendem Fundament, ein Felsdurcheinander, schöne, polyedrische Brocken, die zum Anbeißen aussahen, wie in Rimbauds »Festen des Hungers«, und auf denen man sich niederließ wie ein König; und wenn man das königliche Lager und die eingestürzten Orgeln hinter sich ließ, kam man in eine weitläufige, mit Eukalyptusbäumen bewachsene Prärie, die steil bis zum natürlichen Schutzgraben eines dreihundert Meter tiefen Canyons abfiel.

Dorthin ging ich oft. Es war einsam dort und auch wieder nicht. Oft glaubte ich mich allein und plötzlich umstanden mich Kinder, aufmerksam, gelassen, hilfsbereit und willig, einem in schlechtem Englisch den Zweck einer beliebigen Sache, des Windes, der Bäume, der Zweige, Gottes oder, wenn man darauf aus war, der gereimten Poesie zu erklären. Schwer zufriedenzustellen waren sie nicht. Nur hatten sie schon am ersten Tag gemerkt, daß in meinen Taschen immer mehrere dieser bunten Plastikstifte steckten, die es in Bahnhofskiosken zu kaufen gibt und die ein wahrer Schatz für sie waren; auch wurden das Gespräch und die Gefälligkeiten immer wieder unterbrochen: »Father. A pen? Give a pen, father.« Der Umgang mit dem father (hielten sie mich für einen Priester? einen Patriarchen? oder war ich einfach ein Alter für sie?) hinderte sie nicht daran, abgestorbene Eukalyptuszweige aufzusammeln, denn deshalb waren sie in die Prärie über dem Canyon gekommen. Das Sammeln war Aufgabe der Kinder von Menz, höchstens noch der jungen Männer; ich wußte, daß die wenigen Frauen, die Holz suchten, verwitwet oder von ihren Männern verlassen worden und kinderlos waren. Viele Frauen sind in dieser Situation, sie suchen verzweifelt einen beliebigen Gefährten, einen Ernährer. Sie sind nicht besonders anspruchsvoll.

Eines Abends sah ich eine von ihnen. Sie kam vom anderen Ende der Prärie. Beim Näherkommen machte sie mir, Holz auflesend, kleine Zeichen. Es waren diskrete und zugleich offensichtliche Offerten, ein Lächeln, Blicke, bescheidene und offene Versuche, sich vorteilhaft zu präsentieren, ohne Affektiertheit oder Vulgarität, so wie sexuelle Offerten wahrscheinlich von Urbeginn an in den Agrargesellschaften, die wir nicht mehr kennen, ausgedrückt wurden. Ich begriff erst überhaupt nicht, was sie wollte, hielt ihr Gebaren für Freundlichkeit. Dann stand sie vor mir, ihr Reisigbündel im Arm. Sie mochte dreißig oder vierzig Jahre alt sein und war noch recht hübsch, aber ihr fehlten ein paar Zähne und der Bauch war unförmig. In dem schlechten Amerikanisch, über das die ganze Welt verfügt, in diesem Weltreich-Syriakisch sprach sie mich an, freundlich sich darbietend, ohne Zurschaustellung. Ihre vier Kinder waren tot, ihr Mann auch. Sie lächelte. Sie besaß eine unbeugsame Lebenstapferkeit. Sie schaute mir gerade ins Gesicht. »Come home. Bread. Milk. Me. Tala« (so heißt Bier auf äthiopisch). Sie lachte, es war ihr ernst. Ich lachte auch, sagte, ich hätte bereits homes und families, und einer aus meinem Dorf erwarte mich zum Tala-Trinken. Ich gab ihr etwas anderes als Liebe, was man in der Hintertasche der Jeans trägt und was zu allem gut ist. Sie ging fort mit demselben Lächeln, derselben offenen und direkten Art.

Der falsche Patriarch hatte die richtige Ährenleserin nicht gewollt.

Sie hatte mich bewegt. Sie war weggegangen. Der Wind blies ein wenig vom Canyon her und mir brannten die Augen. Ich sagte von Anfang bis Ende »Der Schlaf des Boas« auf, für die Eukalyptus- und die Wacholderbäume, für die toten Könige, für das Neolithikum, für die Tenne und die Sintfluten, um mir eine Freude zu machen und um mich zum Weinen zu bringen, um schon vor der Tala trunken zu sein, für den Canyon, in den man hinunterfallen kann, für das universelle Kauderwelsch, für die verpaßten Gelegenheiten, für die Frauen, die man will, und für die, die man nicht will, für nimmer mehr, für den Corvus crassirostris, der in Menz nistet, den thick-billed raven mit seinem schwerfälligen Flug, seinem schmutzigen Schnabel, seinem widerwärtigen Geschrei, seinem Gefieder, schwärzer als das alter Krähen, aber mit einer Kinderhandbreit Hermelin auf dem Nacken, Milch, Schnee, ein reiner Spiegel, in dem die Arglosigkeit sich betrachtet.

Als ich fertig war, war sie deutlich zu sehen, die goldene Sichel im Feld der Sterne. Ich ging die Tala trinken.

[...]

Aus dem Französischen von Anne Weber

SINN UND FORM 6/2013, S. 812-825