[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-13-3

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

Leseprobe aus Heft 5/2013

Schoch, Julia

LITERATUR ALS RACHE

Vom Auftauchen und Verschwinden des Georges Hyvernaud

I

Die Aufmerksamkeit, die einem Schriftsteller zuteil wird, ist nicht nur von seinem literarischen Können abhängig. In beträchtlichem Maße scheint es gerade auf außerliterarische Talente anzukommen. Kraft und Durchhaltevermögen, Dickhäutigkeit gegenüber Kritik, die Fähigkeit, sich vorzudrängeln und zugleich geschmeidig zu bleiben, sowie eine gewisse Selbstüberhebung sind allesamt gute Voraussetzungen, um sich im Literaturbetrieb gleich welcher Zeit zu etablieren und vor allem dauerhaft dort zu halten.

Im Fall Georges Hyvernauds (1902–1983) erscheint es besonders fatal, daß er keine dieser Eigenschaften besaß. Zumindest ist man geneigt, das Vergessen, dem seine Bücher jahrzehntelang anheimfielen, auf dieses außerliterarische Manko zu schieben. Welch himmelweiter Gegensatz zwischen dem Autor in Person und seinen Texten! Man stelle sich einen zurückhaltenden, beinahe linkischen Menschen vor, der in der Öffentlichkeit das Wort ergreifen will, dann aber, übermannt von Selbstzweifeln und spontaner Ernüchterung, von seinem Vorhaben absieht und still heimgeht. Zu Hause übermannt ihn Ärger über sein Versagen, und vor lauter Wut über diese ihm nur allzu bekannte Ohnmacht beginnt er wie rasend zu schreiben. (Der Furor, das Gewaltsame im Schreiben der Lebensmurmler, der Stammler, wäre eine eigene Analyse wert.) Nein, Georges Hyvernaud war sicherlich keine jener beeindruckenden Gestalten, die man in Intellektuellen gern verkörpert sieht. Aber wollte er das überhaupt sein, eine Instanz? Seine Hellsichtigkeit und sein Mißtrauen ließen ihn hinter solchen Rollen (hinter allen Rollen!) zeitlebens falsche Posen, selbstverpaßte Etiketten wittern. Diese angeklebte Würde war ihm nicht nur peinlich, sie wurde auch sein Thema. Stets hat Hyvernaud an der Entlarvung und Enttarnung des Menschen gearbeitet, um zu zeigen, was diesen wirklich ausmacht: das Mittelmaß. Eine Durchschnittlichkeit in Gestalt und Gehalt, die sich durch falsches Heldentum oder philosophische Programme immerfort aufzuwerten versucht. Und das in sämtlichen sozialen Schichten. Bei einer bleibt er allerdings besonders häufig hängen, den sogenannten kleinen Leuten mit ihrem vermeintlichen kleinen Glück. Als Sohn einer Näherin und eines Schlossers ist Hyvernaud mit der kleinbürgerlichen Welt vertraut, und das heißt ganz konkret: beengte Wohnungen, Belästigung durch Geräusche und Gerüche, Armseligkeit nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch im Denken. Die Menschen, von denen er erzählt, haben keinen Durchblick, begehren nicht auf, fügen sich dem sogenannten Schicksal. Immer wieder tauchen in seinen Büchern die Erkennungszeichen solcher Leben auf, Bügelbrett und Vogelkäfig, Kaktus und Spülstein, der Gasmann und das gute Geschirr, Sonntagsanzüge und Sonntagsbraten, alles Elemente einer Welt, die keine Höhenflüge zuläßt. Sein Schreiben: auch eine Rache an diesen Verhältnissen. Für Hyvernaud halten sie einen auf ewig gefangen, gerade unter widrigen Umständen. Gerade unter Extrembedingungen, scheint er sagen zu wollen, wird der Mensch, was er immer schon war – und auf keinen Fall ein Held.

II

Extrembedingungen. Müßig darüber nachzudenken, was andere Erlebnisse und Erfahrungen aus ihm gemacht hätten. Für Georges Hyvernaud waren es fünf Jahre, die nicht nur sein Schreiben in Gang setzten, sondern auch seine Sicht auf den Menschen besiegelten: 1939 wird er, damals Lehrer in Rouen, zur Armee eingezogen, gerät im Mai 1940 bei Lille in deutsche Gefangenschaft und kommt in ein Lager in der Nähe von Arnswalde in Pommern (heute: Choszczno). Befreit wird er erst im April 1945, aus einem Lager im westfälischen Soest, wohin die vor den Russen und Amerikanern flüchtenden Deutschen die übriggebliebenen Gefangenen getrieben hatten. Mit acht engbeschriebenen Oktavheften und ein paar losen Blättern in der Jackentasche gelangt er nach Paris, wo er bis zu seinem Tod bleibt. »Später werden die Historiker drüber schreiben, über dieses unförmige Abenteuer, in dem wir versackt sind. In den Büchern werden kurze, klare Sätze stehen: ›Die Deutschen machten auf ihrem Feldzug gegen Frankreich zwei Millionen Gefangene …‹ Es wird Landkarten geben, mit Pfeilen und Kreisen, um zu erklären, wie das Ganze abgelaufen ist.« So knapp kommentiert der Erzähler in Hyvernauds erstem Buch »Haut und Knochen« (1949) das Erlebte.

Auch wenn sein erster veröffentlichter Roman unter dem Eindruck der Gefangenschaft entsteht, wäre es falsch zu glauben, Hyvernauds Menschenbild sei im Lager geprägt worden. Nein, Krieg und Lager haben es nur mehr bestätigt. Jean-Paul Sartre schrieb später über seine Zeit als Kriegsgefangener (die freilich sehr viel kürzer war), er sei im Lager glücklich gewesen: Nicht mehr individuell sein Heil suchen zu müssen, sondern als austauschbares Teilchen am Abenteuer Kollektiv teilzunehmen, gab seinem Leben eine völlig neue, wunderbare Wendung. Der Beginn seines Engagements war gesetzt. Hyvernauds Erfahrungen waren andere.

Ein Mann kommt nach fünf Jahren aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er trifft auf die alte Welt: Verwandte, seine Ehefrau, ehemalige Freunde – sie haben eine Flasche Wein für ihn bereitgestellt, eine Torte gebacken. Man plaudert, lacht, bittet um Geschichten. Was er denn so erlebt, wie er sich so durchgeschlagen habe, kommt die Frage aus der Runde. Naiv, drollig und ignorant, und der Mann antwortet brav. Äußerlich scheint der Ich-Erzähler in »Haut und Knochen« problemlos an die Unschuld der Vorkriegszeit anzuknüpfen. In Wahrheit aber rückt er von allem ab. In Wahrheit, das heißt in seinem Innern, wo mit Furor eine Stimme zu sprechen beginnt. Eine Stimme, die alles, was der Mann jetzt, im Frieden, sieht und hört, aufs Unerbittlichste mit dem abgleicht, was er gerade erlebt hat. Bei seiner Mobilmachung 1940 war Hyvernaud kein ahnungslos in den Krieg taumelnder Gymnasiast mehr. Er gehörte einer Generation an, die zwischen zwei Weltkriegen ihr Leben entwerfen mußte: Beim ersten waren sie zu jung, beim zweiten schon zu erwachsen, um ihn noch in unschuldiger Verwirrung zu erleben. Auch die Mitgefangenen, die als Figuren in seinen Büchern wiederkehren, sind keine jungen Männer mehr. Wie Hyvernaud, der nach der École Normale Supérieure 1924 in die Lehrerausbildung geht, 1936 heiratet und ein Jahr später Vater einer Tochter wird, lassen sie alle ein Leben mit Familie und Beruf zurück. Diese »vom Krieg zusammengetrommelte Generation« ist Hyvernauds erstes Beobachtungsobjekt. Zum genauen, erbarmungslosen Hinsehen zwingt ihn auch das ständige Eingeschlossensein in der Menge. Vielleicht der größte Fluch für einen, der denkt und schreibt: nie allein sein. Das Bedrängtwerden durch die anderen pariert er in seinen Büchern mit schneidendem Urteil über sie. Aus ihren Unterhaltungen – sie kreisen meist um Zeitungsmeldungen, Schnulzenrefrains, Anekdoten Handlungsreisender – kann er nichts als »die Offenbarung ihrer inneren Armut« heraushören. Ob Krieg oder Frieden, der Mensch bleibt sich gleich. Es ist klar, daß aus dieser Sicht kein wohltemperierter, hübsch gefertigter Realismus erwachsen kann. Statt dessen ein Geflecht von Szenen und Bildern, so wiedergegeben, wie sie sich der Seele eingeprägt haben. Erinnerungen und Wahrnehmungen, die ungeschützt über- und nebeneinanderliegen. Die Freizeit – so nennt es Hyvernaud – der Gefangenen, das Absitzen des Krieges, das Warten, die Latrinen, die Toten im Russenlager nebenan, die Macken der Mitgefangenen, der Wahnsinn, der menschliche Verfall um ihn herum. Doch darf man sich nicht täuschen: Hyvernauds Bücher sind keine Zeitzeugenberichte, keine Erinnerungsliteratur. Die Erinnerung dient dazu, die Gegenwart zu beschreiben, nicht umgekehrt. Denn da ist die Wiederbegegnung mit all den Gespenstern in den Straßen von Paris, als der Krieg vorbei ist …

III

Im Dezember 1946 erscheint ein Kapitel aus »Haut und Knochen« in der von Sartre soeben gegründeten Zeitschrift »Les Temps Modernes«. Es heißt sogar, Sartre habe Hyvernaud die Mitarbeit angeboten. Der jedoch lehnt ab, vielleicht, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Wußte er, der nie ein Parteibuch besaß, aber seit 1935 Mitglied des »Comité de Vigilance des intellectuels antifascistes« war, daß es in einer Zeit, in der einander widersprechende Ideologien jegliches Denken zu Parolen und Leitsätzen zusammenstauchten, kein freies Sprechen geben konnte? Daß er hätte Kompromisse schließen müssen? Wer eine solche Entscheidung trifft, geht das Risiko ein, nicht gehört zu werden. Oder erst viel später.

Fest steht: Als der Roman 1949 bei den Éditions du Scorpion herauskommt, findet er kaum Anerkennung. Immerhin, es werden 3000 Exemplare verkauft, es gibt hier und da Besprechungen, doch der Autor ist schnell wieder vergessen. Mag sein, daß der kleine Pariser Verlag nicht die glücklichste Wahl war, um eine breitere Leserschaft zu erreichen. In erster Linie aber stand das Buch im Widerspruch zu allem, was der politisch-literarische Betrieb der Nachkriegszeit in Frankreich erwartete. Von ehemaligen Kriegsgefangenen akzeptierte man erbauliche, realistisch erzählte Fluchtgeschichten, allenfalls noch Anekdoten aus dem harten Lagerleben. Hyvernauds Erzählung von Verfall und Zerrüttung aber wirkte gänzlich unheldisch. Sie widersprach dem Widerstandsund Befreiungsmythos der Franzosen. Keine Ideen, keine Vorschläge für Politik und Gesellschaft, über die man hätte diskutieren können.

[…]

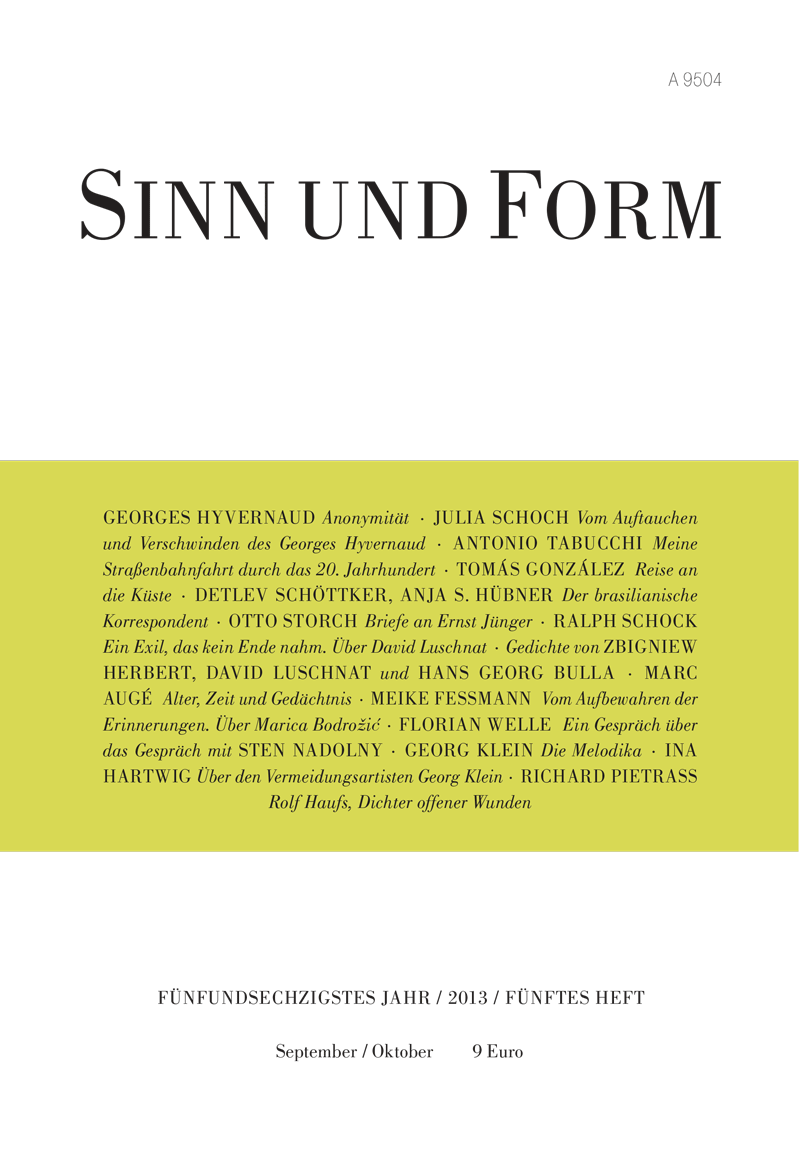

SINN UND FORM 5/2013, S. 636-642