[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-10-2

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

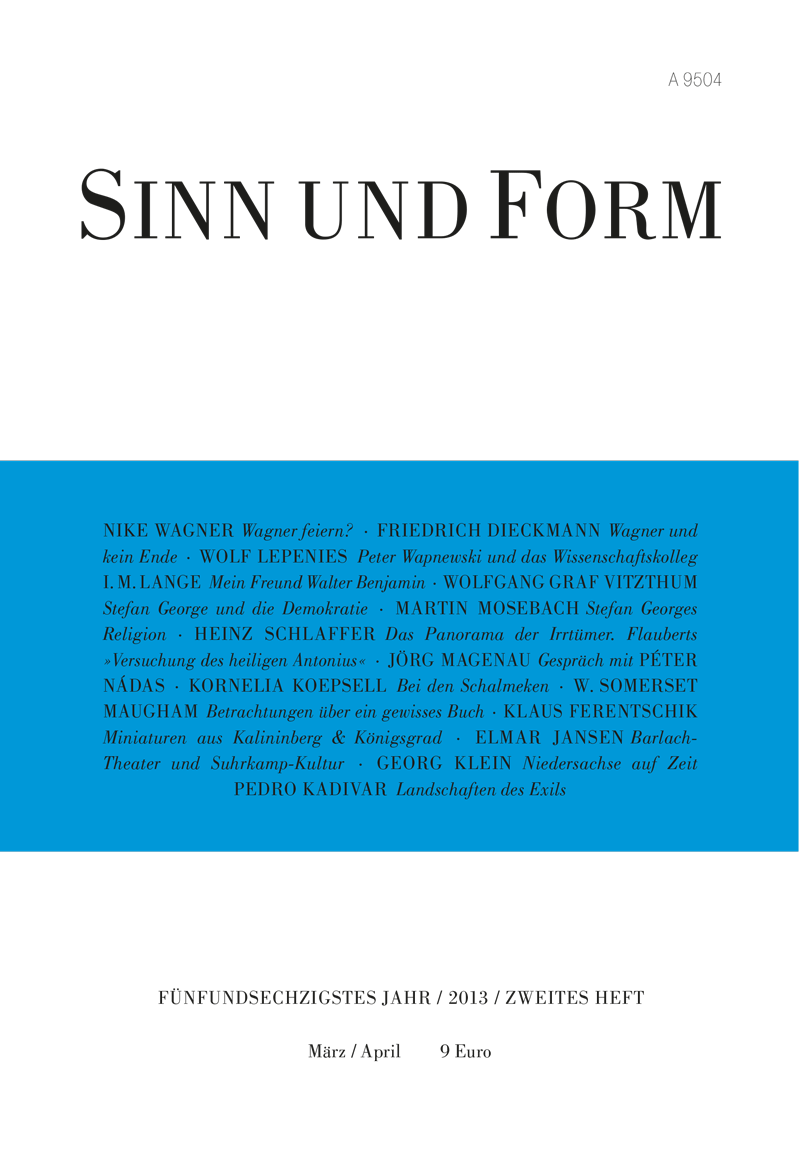

Leseprobe aus Heft 2/2013

Maugham, William Somerset

BETRACHTUNGEN ÜBER EIN GEWISSES BUCH

Kants »Kritik der Urteilskraft»

I.

Pünktlich um fünf vor fünf wurde Professor Kant von seinem Diener Lampe geweckt, und um fünf setzte er sich, angetan mit Pantoffeln, Morgenrock und Nachtmütze, über welcher er seinen Dreispitz trug, in sein Studierzimmer zum Frühstück. Dies bestand aus einer Tasse dünnen Tees und einer Tabakspfeife. Die folgenden zwei Stunden beschäftigte er sich mit der Vorlesung, die er an diesem Morgen halten würde. Dann kleidete er sich an. Der Hörsaal befand sich im Erdgeschoß seines Hauses. Er las von sieben bis neun, und seine Vorlesungen waren so beliebt, daß jemand, der einen guten Platz ergattern wollte, schon um halb sieben dort sein mußte. Kant, der hinter einem kleinen Pult saß, sprach im Plauderton, mit leiser Stimme und beinahe ohne unterstreichende Gesten, doch lockerte er seinen Vortrag durch Humor und zahlreiche Erläuterungen auf. Seine Absicht lag darin, die Studenten das Selbstdenken zu lehren, und er schätzte es gar nicht, wenn sie voller Eifer mit ihren Federkielen jedes seiner Worte zu Papier brachten. »Meine Herren, kratzen Sie nicht so herum«, sagte er einmal, »ich bin kein Prophet.«

Er hatte die Angewohnheit, den Blick auf einen Studenten in seiner Nähe zu heften und aus dessen Miene zu schließen, ob dieser das Gesagte verstanden hatte oder nicht. Aber schon eine Kleinigkeit vermochte ihn zu verwirren. Einmal verlor er den Faden seiner Rede, weil am Rock eines seiner Studenten ein Knopf fehlte, und ein anderes Mal, als ein müder junger Mann fortwährend gähnte, hielt er inne und sagte: »Wenn man schon nicht umhinkann zu gähnen, so würden es die guten Sitten zumindest erfordern, die Hand vor den Mund zu halten.«

Um neun Uhr kehrte Kant in sein Zimmer zurück, zog wiederum Morgenrock, Nachtmütze, Dreispitz und Pantoffeln an und arbeitete bis exakt Viertel vor eins. Dann rief er nach unten zu seiner Köchin, teilte ihr die Zeit mit und ging wieder in sein Studierzimmer, um die Gäste zu empfangen, die er zum Mittagstisch erwartete. Er konnte es nicht ertragen, allein zu essen. Und es ist überliefert, daß er, als er einmal niemanden hatte, der ihm Gesellschaft hätte leisten können, seinem Diener auftrug, auf die Straße zu gehen und den Erstbesten mitzubringen, den er finden konnte. Von seiner Köchin wie von seinen Gästen erwartete er, daß sie pünktlich waren. Er hatte die Angewohnheit, diese stets an dem Tag einzuladen, an dem er sie empfangen wollte, damit sie nicht in Versuchung gerieten, eine früher getroffene Verabredung abzusagen, um mit ihm speisen zu können. Und obwohl ein gewisser Professor Kraus eine Zeitlang jeden Tag außer sonntags mit ihm zu Mittag speiste, versäumte er es niemals, ihm jeden Morgen eine Einladung zu schicken.

Sobald die Gäste versammelt waren, wies Kant seinen Diener an, das Essen aufzutragen, während er selbst losging, um die Silberlöffel zu holen, die er zusammen mit seinem Geld in einem Schreibpult im Empfangsraum verschlossen hielt. Die Gesellschaft nahm im Speisezimmer Platz, und mit den Worten: »Nun, meine Herren!« legte Kant los. Die Mahlzeit war reichhaltig. Sie war die einzige, die er am Tag zu sich nahm, und bestand aus Suppe, getrockneten Hülsenfrüchten, Fisch und Braten und zum Abschluß Käse und Früchten der Saison. Vor jedem Gast stand je eine Halbliterflasche roten und weißen Weins, so daß jeder trinken konnte, was er wollte.

Kant liebte das Gespräch, zog es allerdings vor, allein zu sprechen, und zeigte sich rasch ungehalten, wenn er unterbrochen wurde. Seine Konversation war jedoch so anregend, daß niemand es ihm übelnahm, wenn er es an sich riß. In einem seiner Bücher schrieb er: »Wenn ein unerfahrener junger Mann eine Gesellschaft betritt (insbesondere, wenn Damen anwesend sind), die in ihrem Glanz seine Erwartungen übertrifft, gerät er leicht in Verlegenheit, sobald er zu sprechen beginnt. Nun wäre es unschicklich, wenn er mit einem Thema beginnen würde, über das die Zeitungen berichten, weil niemand einsehen wird, was ihn darüber zu sprechen bewog. Da er aber gerade von der Straße kam, ist das schlechte Wetter die beste Einleitung zu einem Gespräch.«

Obwohl an seiner eigenen Tafel niemals Damen anwesend waren, machte Kant es sich zur Regel, mit diesem bequemen Gegenstand zu beginnen. Dann wandte er sich den Tagesnachrichten aus dem In- und Ausland zu, danach ging er über zu Reiseerzählungen und den Eigenarten fremder Völker, wie Literatur und Nahrungsmittel. Zum Schluß erzählte er humorvolle Geschichten, von denen er einen reichhaltigen Bestand besaß und die er ungewöhnlich gut zu erzählen wußte, damit, wie er sagte, »die Mahlzeit mit Gelächter enden möge«, was die Verdauung fördern sollte. Er hielt sich gern lange beim Essen auf, so daß die Gäste sich erst spät vom Tisch erhoben. Nachdem sie gegangen waren, legte er sich nicht etwa nieder, da er anderenfalls sofort eingeschlafen wäre. Dies erlaubte er sich nicht, weil er der Ansicht war, man solle sich nur wenig Schlaf gönnen, um Zeit zu sparen und so das Leben zu verlängern. Er brach zu seinem Nachmittagsspaziergang auf.

Er war ein kleiner Mann, kaum ein Meter fünfzig groß, mit einer schmalen Brust und einer schiefen Schulter. Er hatte eine Hakennase, aber feine Augenbrauen und eine frische Gesichtsfarbe. Seine Augen waren klein, aber blau, lebhaft und durchdringend. Seine Kleidung war erlesen. Er trug eine kleine blonde Perücke, eine schwarze Krawatte und ein Hemd mit Rüschen an Hals und Ärmeln, Rock, Hose und Weste aus feinstem Tuch, graue Seidensocken und Schuhe mit Silberschnallen. Unter dem Arm trug er seinen Dreispitz und in der Hand einen Stock mit Goldknauf. Er ging jeden Tag, ob bei Regen oder Sonnenschein, genau eine Stunde spazieren. Wenn jedoch das Wetter scheußlich war, lief sein Diener mit einem großen Regenschirm hinter ihm her. Nur bei einer Gelegenheit verzichtete er auf seinen Gang: Als er Rousseaus »Émile« bekam, blieb er, unfähig, sich davon zu lösen, volle drei Tage lang im Haus. Kant ging sehr langsam, weil er annahm, daß Schwitzen für ihn schädlich sei, und immer allein, weil er sich angewöhnt hatte, durch die Nase zu atmen – in dem Glauben, dadurch eine Erkältung vermeiden zu können. Hätte er einen Begleiter gehabt, dann hätte die Höflichkeit ihn zum Sprechen genötigt und er wäre gezwungen gewesen, durch den Mund zu atmen. Er nahm stets den gleichen Weg die Lindenallee entlang, die er – laut Heine – achtmal auf- und ablief. Er brach immer genau zur gleichen Stunde von zu Hause auf, so daß die Einwohner der Stadt ihre Uhren danach stellen konnten. Wenn er nach Hause zurückkam, ging er wieder in sein Studierzimmer und las und schrieb Briefe bis zum Einbruch der Dämmerung. Dann hatte er die Angewohnheit, seinen Blick auf den Turm der benachbarten Kirche zu heften und dabei über die Probleme nachzudenken, die ihn just zu dieser Zeit beschäftigten. Damit verknüpft sich eine Geschichte: Eines Abends geschah es, daß er den Turm nicht mehr sehen konnte, weil zwei Pappeln so hoch gewachsen waren, daß sie diesen verdeckten. Das erzürnte ihn über die Maßen, doch glücklicherweise erklärten die Besitzer der Pappeln sich bereit, deren Spitzen abschneiden zu lassen, so daß er weiter in aller Bequemlichkeit nachdenken konnte. Um Viertel vor zehn unterbrach er sein zähes Arbeiten und um zehn lag er warm eingepackt in seinem Bett.

Eines Tages jedoch, irgendwann zwischen Mitte und Ende Juli des Jahres 1789, als Kant zu seinem Nachmittagsspaziergang aus dem Haus trat, wandte er sich nicht zur Lindenallee, sondern in eine andere Richtung. Die Einwohner von Königsberg waren verblüfft und riefen sich zu, daß irgend etwas von welterschütternder Bedeutung geschehen sein mußte. Sie hatten recht: Er hatte soeben die Nachricht erhalten, daß am 14. Juli der Pariser Mob die Bastille erstürmt und die Gefangenen befreit hatte. Das war der Beginn der Französischen Revolution.

Kant stammte aus sehr bescheidenenVerhältnissen. SeinVater, ein Gurtmacher, war ein Mann von erhabenem Charakter und seine Mutter eine tiefreligiöse Frau. Er sagte über sie: »Sie gaben mir eine Ausbildung, die aus moralischer Sicht nicht besser hätte sein können und wegen der ich, immer wenn ich an sie zurückdenke, die dankbarsten Gefühle hege.« Er hätte noch weiter gehen und sagen können, daß der strenge Pietismus seiner Mutter keinen geringen Einfluß auf das philosophische System hatte, das er später entwickelte. Mit acht ging er zur Schule und mit sechzehn trat er in die Universität zu Königsberg ein. Da war seine Mutter bereits tot. Sein Vater war zu arm, um ihn mit mehr als Kost und Logis auszustatten. Die sechs Jahre, die er an der Universität verbrachte, überstand er mit Hilfe seines Onkels, eines Schuhmachers, indem er Schüler nahm und – erstaunlich genug – indem er einiges Geld durch seine Begabung für Billard und Kartenspiel erwarb. Als sein Vater starb, war Kant zweiundzwanzig, und sein Zuhause löste sich auf. Von den elf Kindern, die Frau Kant ihrem Mann geboren hatte, blieben fünf am Leben: der eigentliche Gegenstand dieses Berichts, ein viel jüngerer Bruder und drei Mädchen. Die Mädchen wurden Hausangestellte, und zwei von ihnen heirateten später jemanden aus ihrem Stand. Um den Jungen kümmerte sich sein Onkel, der Schuhmacher. Und Kant, der mit seiner Bewerbung um eine Assistentenstelle an der örtlichen Schule gescheitert war, trat eine Reihe von Anstellungen als Hauslehrer bei den Familien des Landadels an. Indem er in einer vornehmeren Gesellschaft verkehrte als in derjenigen, in die er hineingeboren und in der er aufgewachsen war, erwarb er sich die guten Umgangsformen, für die man ihn später bewunderte. Auf diese Weise verbrachte er neun Jahre. Als er dann seinen akademischen Abschluß erworben hatte, begann seine Karriere als Dozent in Königsberg. Er lebte zur Miete in Herbergen und nahm seine Mahlzeiten in Gasthäusern ein, die er nach der Wahrscheinlichkeit auswählte, dort angenehme Gesellschaft anzutreffen. Aber er war heikel. In einer seiner Herbergen wurde er in seinen Meditationen durch das Krähen eines Hahns gestört, und obwohl er versuchte, ihn zu kaufen, wollte der Besitzer diesen nicht hergeben, weshalb er woanders hinziehen mußte. Ein Gasthaus verließ er, weil ein anderer Gast ihn durch seine Reden langweilte, und ein weiteres, weil man dort von ihm erwartete, daß er über seine Lehren disputieren solle, wozu er nun wirklich keine Lust hatte. Erst nach vielen Jahren war er wohlhabend genug, um sich ein eigenes Haus und einen Diener, der sich um ihn kümmerte, leisten zu können. Das Haus war sparsam möbliert, und das einzige Bild darin war ein Porträt von Rousseau, das ihm ein Freund geschenkt hatte. Die Wände waren weiß getüncht, wurden im Laufe der Jahre jedoch so von Rauch und Ruß geschwärzt, daß man seinen Namen hineinschreiben konnte. Als jedoch ein Besucher einmal versuchte, dergleichen zu tun, wies ihn Kant sanft zurecht. »Mein Freund, warum störst du den alten Ruß?« fragte er. »Ist nicht ein solcher Wandbehang, der von selbst entsteht, besser als einer, den man sich erwerben muß?«

Obgleich er achtzig Jahre alt wurde, entfernte er sich nie weiter als hundert Kilometer von seiner Geburtsstadt. Er litt unter häufigen Unpäßlichkeiten und war selten frei von Schmerzen, aber durch seine Willenskraft war er imstande, die Aufmerksamkeit von seinen Empfindungen abzulenken, als ob sie ihn gar nichts angingen. Gewöhnlich meinte er, daß man wissen sollte, wie man sich seinem Körper anpaßt. Er hatte ein heiteres Naturell, war allen gegenüber liebenswürdig und bescheiden, aber pedantisch. Er erwartete, daß man ihm die gleiche Achtung zollte, wie er es anderen gegenüber tat. Wenn also bestimmte Leute begierig waren, ihn aufgrund seiner Berühmtheit zu treffen, und ein gemeinsamer Bekannter das zu arrangieren versuchte, indem er ihn zu sich nach Hause einlud, weigerte er sich zu kommen, wenn diese ihm nicht zuvor einen Höflichkeitsbesuch abstatteten – wie berühmt sie selber auch immer sein mochten.

[...]

Aus dem Englischen von Simone Stölzel

SINN UND FORM 2/2013, S. 237-259