[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-06-5

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

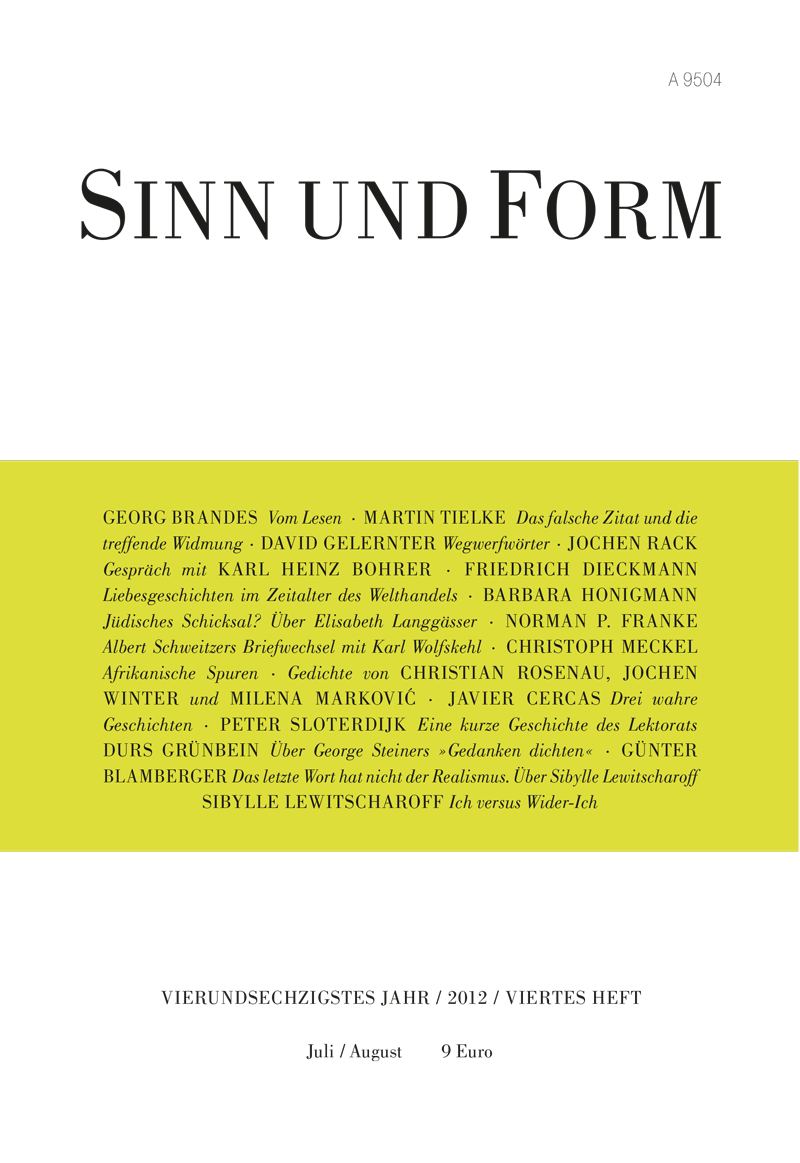

Leseprobe aus Heft 4/2012

Brandes, Georg

Vom Lesen

Ziemlich regelmäßig sieht man in ausländischen Blättern die Frage gestellt, welches wohl die besten hundert Bücher seien, die sich anschaffen sollte, wer eine ausgezeichnete Büchersammlung aufbauen will. Und die Antworten gehen ein: die Bibel und Robinson, Homer und Horaz, Dante und Shakespeare, Holberg und Oehlenschläger, Goethe und Mickiewicz, Racine und Pascal, Arany und Petöfi, Cervantes und Calderón, Björnson und Ibsen, Tegnér und Runeberg, verschieden je nach dem Land, wo die Frage gestellt wird, und den Personen, die Antwort geben.

Aber den Fragenden wie auch den Antwortenden gemeinsam ist die Kindlichkeit zu glauben, es gebe hundert Bücher, die für alle und jeden die besten wären.

Und doch zeigt die schlichteste Welterfahrung, daß dem nicht so ist, daß die vielleicht ausgezeichnete Arbeit, die den einen tief beeinflußt, den anderen völlig kaltläßt, und daß das Werk, das uns in der Jugend prägte, im reifen Alter gar keinen Wert mehr für uns hat. Es gibt fast nichts, das zu jeder Zeit für alle eine gute Lektüre wäre.

Das wird nur deshalb nicht weiter bemerkt, weil es in unseren Tagen wenige gibt, die überhaupt lesen, die gerne lesen und aus ihrer Lektüre Gewinn ziehen. Seit alle lesen, ist Lesen fast eine aussterbende Fertigkeit.

Von hundert, die lesen, lesen neunzig im Grunde nichts anderes als Zeitungen, eine Lektüre, die keine Anstrengung verlangt und bei der Artikel, die Kopfzerbrechen bereiten, übersprungen werden. Die anderes und mehr lesen als Zeitungen, lesen in der Regel so, daß sie es genausogut lassen könnten. Jeder erinnert sich, die Äußerung gehört zu haben: Es hat keinen Zweck, mit mir über dieses oder jenes Buch zu sprechen, ich habe es – glaube ich – wohl gelesen, vor einigen Jahren, habe aber die unglückliche Eigenschaft, daß ich alles, was ich lese, wieder vergesse.

Die meisten lesen ohne besondere Aufmerksamkeit, wählen vielleicht auch nur eine Lektüre, die keine besondere Aufmerksamkeit verdient. Tatsache ist, daß sie das Gelesene vergessen. Manch einer ist es überhaupt nicht gewohnt, ganz zu verstehen. Wenn zum Beispiel junge Menschen Bücher in fremden Sprachen lesen, schlagen sie oft nicht die Wörter nach, die sie nicht verstehen; sie schließen auf sie durch den Sinn – wie sie sagen –, das heißt, sie verstehen die Hälfte, und das genügt ihnen. Sie sind es nicht gewohnt, mehr zu verstehen. Deshalb braucht kein Schriftsteller sich aus den Mißverständnissen oder Druckfehlern etwas zu machen, die seine Schriften verunstalten, wenn sie in fremden Sprachen herauskommen: Keiner bemerkt sie.

Bei Erzeugnissen, die ihrer Natur nach nicht mit dem Verstand begriffen werden sollen, wie zum Beispiel lyrische Gedichte, verzichtet der Leser in der Regel von vornherein darauf, genau zu verstehen, was der Autor meint. Einer meiner Bekannten machte einmal den Versuch, Goethes »Der Gott und die Bajadere« so vorzulesen, daß er jede Strophe mit der letzten Zeile begann und nach oben las. Die Reime fielen Schlag auf Schlag, die ganze Melodie der Strophe blieb erhalten – und alle fanden es hinreißend:

Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß,

Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen,

Sie rührt sich, die Zimbeln zum Tanze zu schlagen,

Und dies ist der Liebe Haus.

Das ergibt eine Art Sinn, und mehr als eine Art Sinn erwartet ein Zuhörerkreis von Versen nicht, zumal nicht in einer fremden Sprache, und mehr als die Damen hier verstanden, pflegten sie auch sonst nicht zu verstehen. Doch der Gewinn aus dieser Art Verstehen kann nicht von Gewicht sein. Durch etwas Nachdenken über solche und ähnliche Vorkommnisse kommt man leicht dazu, folgende Fragen zu stellen:

Warum soll man lesen?

Was soll man lesen?

Wie soll man lesen?

Es ist nicht überflüssig oder nutzlos, so zu fragen. Ich war einige Male in ein wohlhabendes und angesehenes Haus im Ausland eingeladen, das im künstlerischen Leben der Hauptstadt eine gewisse Rolle spielte, als mir eines Tages auffiel, daß ich dort nie einen Bücherschrank oder ein Regal gesehen hatte.

Auf meine Frage erfuhr ich, daß man keinen Bücherschrank besaß und auch keine Bücher bis auf zwei oder drei, die auf dem Wohnzimmertisch auslagen. »Aber Sie lesen oder haben doch einiges gelesen?« fragte ich. »Ja, schon«, bekam ich zur Antwort, »wir reisen viel, wie Sie wissen; wir kaufen übers Jahr einiges an Büchern, aber wir lassen sie immer im Netz liegen« (gemeint war: im Gepäcknetz der Eisenbahn). Und als Erklärung: »Man liest ein Buch ja doch nicht mehr als einmal.«

Ich hätte Verwunderung erregt, wenn ich geantwortet hätte, auf diesem Gebiet – als dem einzigen vielleicht – gelte die Regel, daß einmal keinmal ist, und wer sich darauf beschränke, ein gutes Buch einmal zu lesen, an dem müsse sein Inhalt abgeprallt sein; sonst wäre er zu ihm zurückgekehrt. Die Bücher, die mir teuer sind, habe ich oft mehr als zehnmal gelesen; bisweilen wäre es mir unmöglich zu sagen, wie oft ich sie gelesen habe. Man kennt ja ein Buch nicht, ehe man es fast auswendig kann.

Daher soll man nicht so lesen, daß man das Buch im Netz liegen läßt.

Man soll gerne auch, wenn man es sich leisten kann, das Buch besitzen. Es gibt Leute, die keine Bücher besitzen, obwohl sie es sich leisten könnten. Eines Tages war ich in einem fremden Land bei einem reichen Kunstmäzen eingeladen, einem Mann, dessen Sammlungen weit über eine Million wert sind, und als ich seine Gemälde gesehen hatte, sagte ich: »Jetzt hätte ich Lust, die Bücher zu sehen. Wo sind sie?« Er antwortete leicht verärgert: »Ich sammle keine Bücher.« – Er hatte keine.

Es gibt Leute, die sich mit der Versorgung durch Leihbüchereien begnügen – eine schlechte Art, sich zu versorgen, wenn man nicht dazu gezwungen ist. Es ist ein sicheres Zeichen für mangelnde Kultur und schlechten Geschmack, daß man in einem großen Land wie Deutschland in jedem Badeort unvermeidlich Damen in teuren Kleidern sieht, jede mit ihrem speckigen Leihbücherei-Roman in der Hand. Diese Damen würden sich schämen, ein Kostüm auszuleihen, Kleider zu tragen, die eine andere anhatte, aber beim Bücherkaufen sparen sie. So lesen sie einen Roman nach dem anderen; doch der jeweils letzte löscht alle vorangegangenen aus dem Gedächtnis. Sie lesen nichts nochmals. Damen aus den höchsten Kreisen im deutschen Reich leihen in Nicolais Leihbücherei in Berlin.

Selbst reiche Leute haben selten die Liebe zum Buch, die sich darin zeigt, daß man sein Exemplar schont, es hätschelt und so einbinden läßt, daß der Einband dem Inhalt und dem persönlichen Geschmack entspricht. Man hat einfach keine Meinung vom Inhalt und keinen persönlichen Geschmack.

Der Mann, der antwortete: »Ich sammle keine Bücher«, sah nicht die Notwendigkeit des Lesens ein. Er gehörte dem wohlhabenden Bürgertum an, und die Männer dieses Standes lesen wenig anderes als Zeitungen. Sie haben selten Zeit und Konzentration zu lesen. Starkes und intensives Interesse am Lesen haben außerhalb des Gelehrtenstandes heutzutage im Grunde nur diejenigen, die keine Zeit und kein Geld dafür haben, Kleinbürger, Handwerker, Arbeiter. Bei ihnen gibt es noch den Bildungsdurst, der vor hundert Jahren das wohlhabende Bürgertum auszeichnete, der aber so schnell gelöscht wurde.

Warum soll man lesen? ist also die Frage, die zuerst nach Antwort verlangt.

Ich überschätze nicht die Kenntnisse, die durch Lesen gewonnen werden können. In vielen Fällen sind sie notwendigerweise nur Ersatz für unmittelbare Welt- und Lebenskenntnis. Es ist nützlicher, umfassende Reisen zu unternehmen, als ausführliche und umfangreiche Reisebeschreibungen zu lesen. Man lernt die Menschen besser kennen, indem man sie in der Wirklichkeit beobachtet, als indem man sie in Büchern erforscht. Ich gehe noch weiter: Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen sind, wenn sie von den größten Künstlern stammen, lehrreicher als die allermeisten Bücher. Michelangelo, Tizian, Velázquez, Rembrandt haben mir tieferen Unterricht über die Menschheit gegeben als ganze Bibliotheken.

Bücher sind in der Regel als Theorie zu betrachten. Wie der Arzt sich seine Wissenschaft nicht anlesen kann, sondern die Kranken studieren muß, so können Bücher uns überhaupt nichts lehren, wenn wir nicht gleichzeitig vom Leben lernen. Haben wir nicht selbständige Menschenkenntnis, können wir nicht einmal einen Roman genießen. Wir sind dann außerstande zu beurteilen, ob er ein wahres oder ein falsches Bild der gegebenen Verhältnisse bietet.

Daß dem so ist, erfährt man aus den vielen dumm ablehnenden Äußerungen, die man übers Jahr über gute Bücher zu hören bekommt. »So fühlt und handelt kein Mensch« – urteilt leichthin irgendeiner, der überhaupt nur einen engen Kreis von Menschen gekannt und nie verstanden hat, was in den Menschen um ihn herum vorging. Die Leute nennen ein Buch schlecht und unrealistisch, weil es aus der Wirklichkeit herausfällt, die sie kennen. Ihre Wirklichkeit verhält sich indes zur wahren Wirklichkeit wie ein Gänsepfuhl zum Weltmeer.

Wir sollen also nicht glauben, daß wir durch das Verschlingen von Büchern zu irgendeiner Art von Weisheit gelangen können. Viele Voraussetzungen, Lebensvoraussetzungen, sind erforderlich, um bloß den Bruchteil an Weisheit zu verstehen und sich anzueignen, die in einem guten Buch liegen kann.

Auf der anderen Seite aber darf auch behauptet werden, daß Bücher im Vergleich zu Menschen ihre Vorzüge haben.

Sie setzen Gedanken in Bewegung, was Menschen selten tun. Sie schweigen, wenn man sie nicht fragt; Menschen sind selten so zurückhaltend. Wie oft bekommt man nicht Besuch von aufdringlichen, lästigen Personen! In meinem Arbeitszimmer habe ich an die sieben- bis achttausend Bücher stehen, die mir nie eine Last, oft eine Freude sind.

Schließlich sind sie selten so leer wie die Menschen, für die bisweilen Goethes Worte gelten: »Wären es Bücher, ich würde sie nicht lesen.«

[...]

SINN UND FORM 4/2012, S. 437-453