[€ 9,00] ISBN 978-3-943297-02-7

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

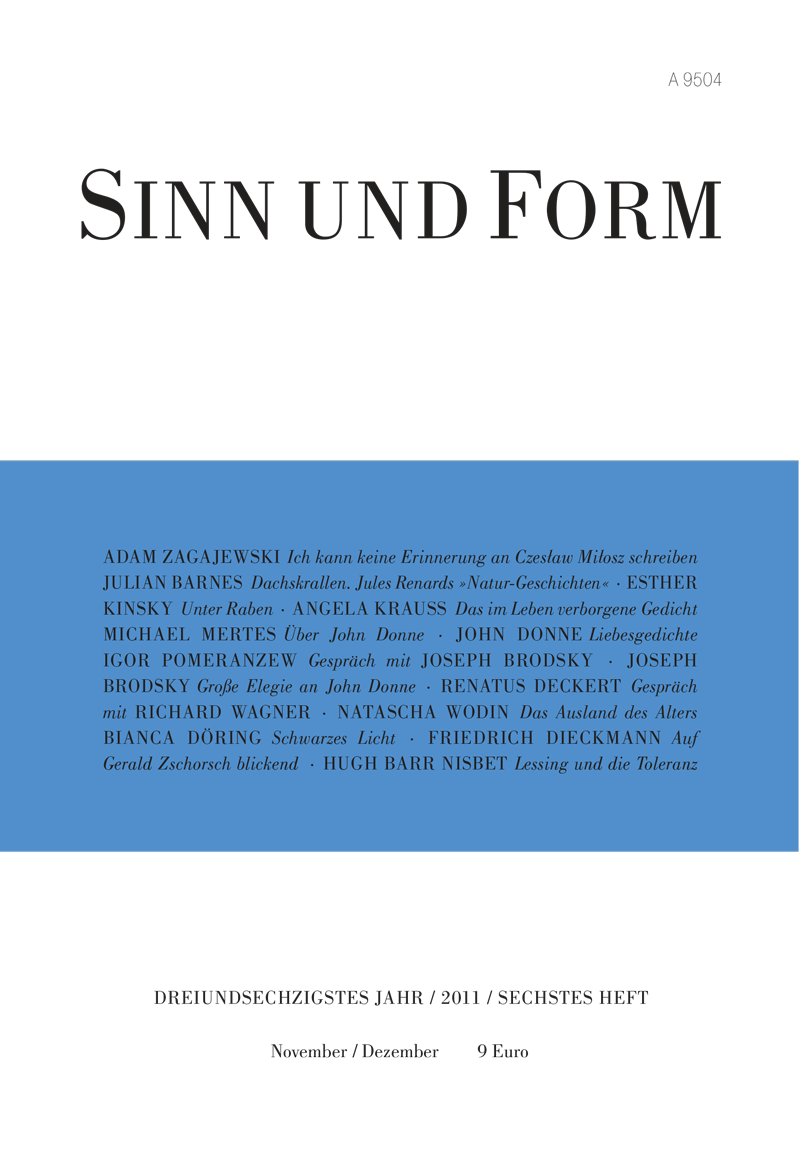

Leseprobe aus Heft 6/2011

Krauß, Angela

Das im Leben verborgene Gedicht

Im Frühling 2005 war es, als mich Paul Michael Lützeler im Rahmen des Max-Kade-Programms an die Washington University nach St. Louis einlud, mit seinen Studenten zu arbeiten.

Im Jahr vorher hatte ich die Frankfurter Poetikvorlesungen gehalten, in St. Louis ging es um Seminare, also um Austausch, zudem auf der anderen Seite der Welt, das war etwas anderes. So wollte ich es auch machen: anders.

Ich stellte mir meine Seminare vor wie ein ins Leben eingespieltes Prosastück.

Es wurde ein Drama.

Es hatten sich acht Studenten eingeschrieben, vier Amerikaner, vier Deutsche. Im Jahr ihres Masterabschlusses, sie hatten eine literaturwissenschaftliche akademische Laufbahn im Blick. Zweifellos von ihrem Jahrgang die jeweils vier intelligentesten deutschen und amerikanischen jungen Menschen, begierig darauf zu forschen, zu lehren, Kritiken zu schreiben.

Es war Frühjahr, sie brauchten nur noch ein paar Prüfungen.

Zur Überraschung aller, auch zu meiner eigenen, war ich das erste lebende Exemplar der Gattung, deren Hervorbringungen sie mit ihrem frischen Wissen und einem bestrickend freimütigen Zugriff zu analysieren verstanden.

Beinahe wären sie damit in ihr Leben gestartet, ohne Verdacht zu schöpfen.

Aber nur beinahe.

Kurz vor dem Ziel war jemand aufgetaucht, der in so lebendiger Präsenz nicht im Bild vorgesehen war. Dessen bloße Anwesenheit die Versuchsanordnung änderte: eine lebende Schriftstellerin.

Ich warf, nachdem wir uns alle dieser Situation bewußt geworden waren, meine Seminarvorbereitungen über den Haufen.

Denn ich dachte bis jetzt, sie wüßten … (von unsereinem).

Vielleicht ist der Gedanke, die Wissenschaft weiß nicht, doch schwer denkbar.

Nein, meine Erfahrungen mit Kritikern sind nicht etwa frustrierend, nicht mal enttäuschend. Ich halte lediglich meine Erwartungen in Schach. Mein Verhältnis zu dieser Seite meines sogenannten Berufslebens ist eines der Suche. Nach Erkenntnis natürlich. Der Literaturwissenschaftler als solcher ist für mich eine noch immer unergründete Spezies. Zwar solide eingeordnet ins Literaturleben, ja, es nicht selten sogar ausmachend, dennoch – für mich hat er sein Wundersames nicht verloren.

Als etwas Unentdecktes müssen mich meine acht Hochintelligenten wohl ihrerseits angesehen haben. Und das ausgerechnet kurz vor den Prüfungen.

Bisher war eigentlich alles klar. Sie verfügten über Methoden der Analyse und setzten bei der Schriftstellerin Methoden der Konstruktion voraus.

So hatten sie es gelernt: Wie hat sie es gemacht?

Das war ihre Frage, das wollten sie von mir wissen.

St. Louis ist unbedingt eine Reise wert.

Aber eine einzige Fahrt auf dem menschenleeren Martin Luther King Boulevard, auf dem ein einzelner schwarzer Mann ziellos vor sich hinjagt, reicht aus, um sicher zu sein: Man fliegt nicht um die halbe Welt, um acht Hochbegabten zu erklären, der Dichter habe eine Methode, die der Literaturwissenschaftler entschlüsselt.

Falls eine solche Vereinbarung besteht, und es kann einem gelegentlich so vorkommen, so beruht sie von seiten der Wissenschaft auf Überzeugung aus reinem Herzen. Von seiten des Dichters auf einem Seufzer.

Hatte ich so weit reisen dürfen, um meine Chance zu bekommen?

Ich ergriff sie spontan – um diese Vereinbarung einmal und für immer (kurz bevor es zu spät ist) in Frage zu stellen. Ich verwarf also meine Seminarvorbereitungen und nutzte das große Appartement, um mir auf dem weißen, fünf Zentimeter tiefen amerikanischen Flauschteppich neue Dramaturgien auszudenken. Die Fensterwand schenkte einen unvergeßlichen Blick auf den Park, der einst auf dem Areal der Weltausstellung 1904 entstanden ist, jener Weltausstellung, die nach einem Jahr triumphal endete mit der Präsentation der neuesten Erfindung: dem gleichzeitigen Erglühen von viertausend Glühbirnen.

Erleuchtung! So sollte es sein.

Ich setze auf Anverwandlung als Erkenntnisweg. Als Poetin halte ich ihn für den verläßlichsten. Meine lieben, mir anvertrauten zukünftigen Literaturforscher sollten auf die andere Seite kommen. Auf unbekanntes Gebiet. Ich mußte sie also auf meine Seite locken. Wie könnte das gelingen?

Mir schien, durch eine Erinnerung an etwas so Vertrautes wie Unverdächtiges: an das Aufsatzschreiben. Ich beschloß, ihnen den Einstieg mit dem ersten Satz zu erleichtern, indem ich ihn vorgab.

Erster Satz: Am Tag, als die Mauer fiel, war ich … Jahre … Tage alt.

(Ich verschwieg, was ich ihnen mit dem vorgegebenen ersten Satz ersparte bzw. schenkte. Von all dem wußten sie nichts, gar nichts wußten sie.)

Kommentar, prompt und durchaus scharf, meiner Primus-Kandidatin: Ich bin Wissenschaftlerin, ich sage nicht ich.

Ich atmete durch.

Ich erinnerte sie, wohl um die jähe Polarisierung abzuschwächen, an den Vortrag einer Linguistin über die Wirkung von Fachsprache in der Öffentlichkeit. Der entschiedene Impuls des geschädigten Subjekts »Ich zeige Sie an« – erscheint in der Fachsprache als »Sie werden zur Anzeige gebracht«. Was geschieht hier? Das Subjekt hat die Verantwortung abgegeben an eine Instanz, die dem Gebot der Objektivität folgt. Das Subjekt wird unsichtbar. Es ist verschwunden.

Genau, bemerkte meine Prima ungerührt.

Wie war das, dachte ich: Wozu reist man um die halbe Welt? Offenbar um es auf der anderen Seite zu erfahren, wozu. Ich schwieg. Sollte ich jetzt etwas erklären, sollte ich jetzt so tun, als wüßte ich etwas, das sich erklären läßt? Nur weil ich zehn Stunden geflogen war, eingeflogen wurde auf Kosten einer der angesehensten amerikanischen Privatuniversitäten, und jetzt vorne stand und weiterwissen mußte?

Dichtung sagt: Ich. Hier bin ich.

Dichtung sagt: Ich meine dich!

Ich dachte, ich sollte meine acht Blitzgescheiten dazu bringen, sich selbst in diesen Zustand zu begeben. Damit sie, und sei es nur einmal, erfahren, aus welcher Haltung heraus Literatur entsteht.

Die Gruppendynamik war, wie sich zeigte, bestens dazu geeignet. Es reichte ein Gegenüber von sieben Kommilitonen, mit denen jeder um souveräne Objektivität konkurrierte, um den Rückfall ins Gegenteil als Zumutung, ja als Desaster zu empfinden.

Meinen ersten Satz las ich eine Woche später achtmal in etwa folgender Vervollständigung: Am Tag, als die Mauer fiel, war ich sieben Jahre und einundsechzig Tage alt. Am Tag, als die Mauer fiel, war ich acht Jahre und zweihundertdreiunddreißig Tage alt. Am Tag, als die Mauer fiel, war ich fast sieben Jahre alt, zwei Tage fehlten noch.

(Ich ließ mir meine Erschütterung nicht anmerken. Ich hatte gehofft, sie wären wenigstens in der Pubertät gewesen, als die Mauer fiel. Schließlich waren sie jetzt erwachsen. So wie ich. Irgendwie. Offenbar hatten sie mich nicht weniger verwirrt als ich sie.)

Betrachtet euch nicht im Alter von sieben Jahren, seid es! rief ich.

Seid sieben Jahre!

Planen Sie ein öffentliches Vorlesen der Arbeiten?

Damit sei zu rechnen, gab ich bekannt.

Schweigen.

Ich werde meinen Master mit eins machen.

Es war nur geflüstert.

Schweigen.

Was wollen Sie von uns?

Und was wollen Sie von mir? konterte ich.

Wir wollen wissen, wie Sie es machen. Müssen wir dafür gequält werden?

Ja! rief ich. Aber nur einmal.

Truman Capote war, während er an seinem letzten Roman schrieb, sechsmal in der Nervenklinik. Rilke wurde von manisch depressiven Schüben heimgesucht, erst nach den Duineser Elegien wagte er zu sagen: Ich bin.

Virginia Woolfs Tagebuch ist voll von Fragen wie: Wohin gehen denn die Leute immer nur so zielstrebig?

Meine lieben, klugen, bewunderten acht, die ihr der schönen Literatur so anhängt, daß ihr in ihrer Nähe leben und von ihr erzählen wollt, erfühlt nur einmal, woher sie kommt, wie sie entsteht und – großer Gott – warum.

WOHER?

[...]

SINN UND FORM 6/2011, S. 743-757