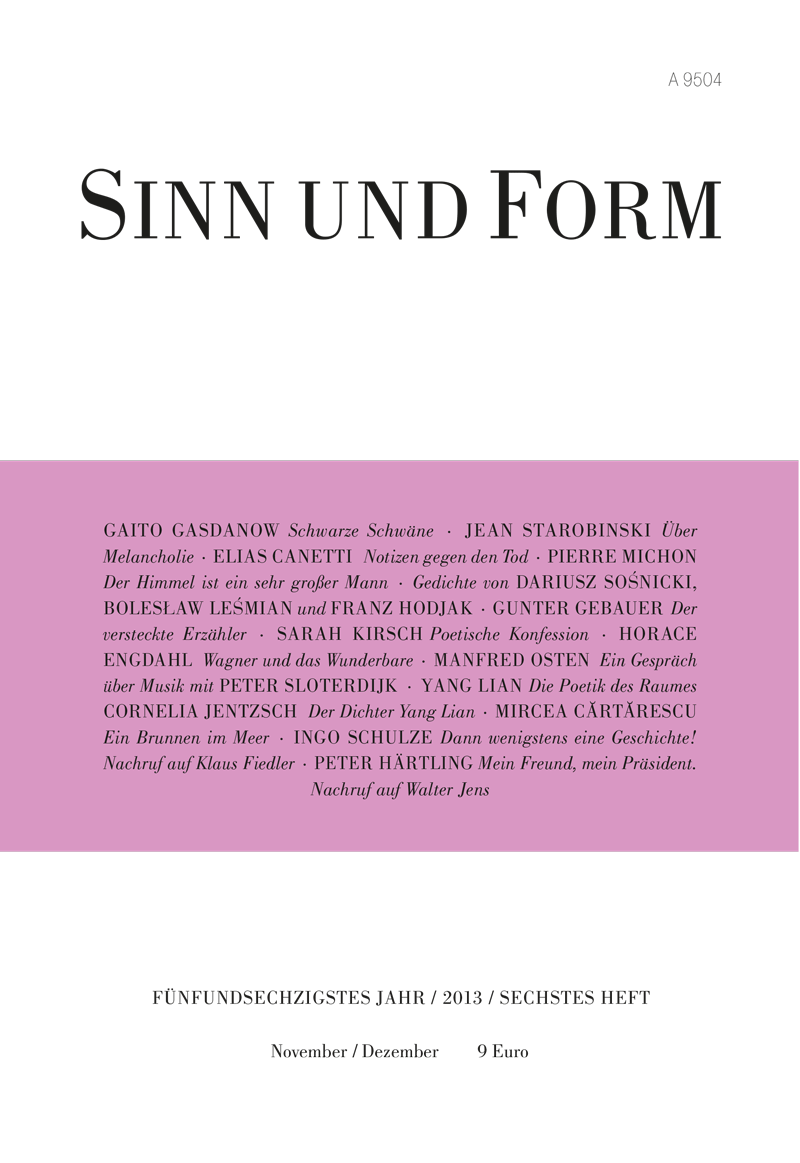

Heft 6/2013 enthält:

Gasdanow, Gaito

Schwarze Schwäne, S. 773

Sośnicki, Dariusz

Stadt der Selbstmörder. Gedichte, S. 788

Starobinski, Jean

»In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.« Über Melancholie, S. 791

Canetti, Elias

Notizen gegen den Tod, S. 795

Michon, Pierre

Der Himmel ist ein sehr großer Mann, S. 812

Übrigens hatte schon Swedenborg,

der eine weitaus größere Seele besaß,

uns gelehrt: Der Himmel ist ein sehr großer Mann.

Leśmian, Bolesław

Pfade, die ich als Kind durchlief. Gedichte, S. 826

Hodjak, Franz

Die Adern der Blätter. Gedichte, S. 829

Gebauer, Gunter

Der versteckte Erzähler. Entwurf einer Theorie in Literatur und Philosophie, S. 831

Kirsch, Sarah

Im Spiegel. Poetische Konfession. Mit einer Vorbemerkung von Isabelle Lehn, Sascha Macht und Katja Stopka, S. 848

Vorbemerkung »Ich hatte mehrere Leben, die sich voneinander stark unterschieden«, schreibt Sarah Kirsch in ihrer Chronik »Allerlei-Rauh«. Im (...)

Engdahl, Horace

Wagner und das Wunderbare, S. 856

Sloterdijk, Peter

Das glückliche Ohr. Ein Gespräch über Musik mit Manfred Osten, S. 864

MANFRED OSTEN: Vielleicht sollten wir mit der Rehabilitierung eines Stiefkinds der europäischen Geistesgeschichte beginnen, mit der (...)

Lian, Yang

Die Poetik des Raumes. Eine zeitgenössische Antwort auf die Herausforderungen des klassischen chinesischen Gedichts, S. 878

Jentzsch, Cornelia

Zwischen gestern und morgen. Der Dichter Yang Lian, S. 887

Cărtărescu, Mircea

Ein Brunnen im Meer, S. 889

Schulze, Ingo

Wenn schon keine Freundschaft oder Liebe, dann wenigstens eine Geschichte! Nachruf auf Klaus Fiedler, S. 891

Härtling, Peter

Mein Freund, mein Präsident. Nachruf auf Walter Jens, S. 895