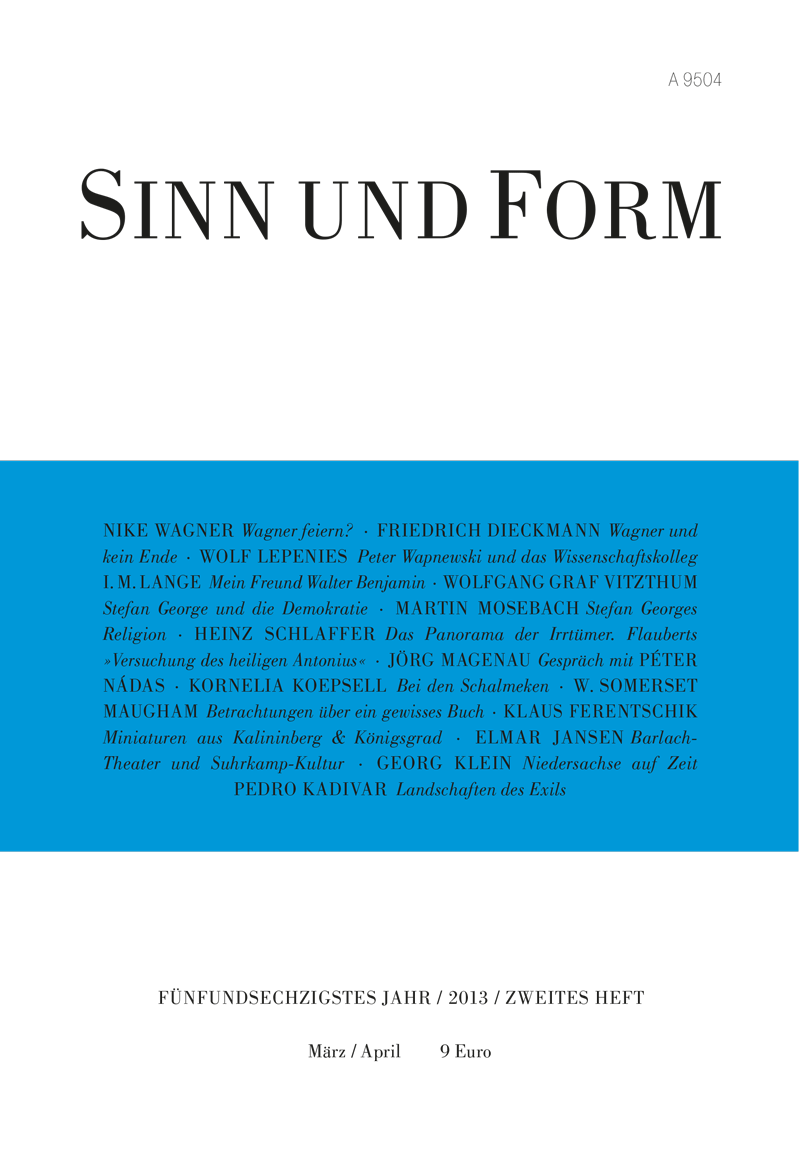

Heft 2/2013 enthält:

Wagner, Nike

Wagner feiern?, S. 149

Dieckmann, Friedrich

Wagner und kein Ende, S. 157

Lepenies, Wolf

Royaldemokratie und Gründercharisma. Peter Wapnewski und das Wissenschaftskolleg, S. 166

Lange, I. M.

Mein Freund Walter Benjamin. Mit einer Vorbemerkung von Erdmut Wizisla, S. 175

Vorbemerkung Immer wieder tauchen unbekannte Quellen zu Walter Benjamin auf. In den letzten zehn Jahren gehörten Briefe aus der (...)

Vitzthum, Wolfgang Graf

»Schon eure zahl ist frevel«. Stefan George und die Demokratie, S. 189

Mosebach, Martin

Stefan Georges Religion, S. 199

Schlaffer, Heinz

Das Panorama der Irrtümer. Zu Flauberts »Versuchung des heiligen Antonius«, S. 212

Nádas, Péter

»Wir versuchen, mit dem Chaos zu leben«. Gespräch mit Jörg Magenau, S. 219

Koepsell, Kornelia

Bei den Schalmeken. Gedichte, S. 233

Maugham, William Somerset

Betrachtungen über ein gewisses Buch. Kants »Kritik der Urteilskraft«, S. 237

I. Pünktlich um fünf vor fünf wurde Professor Kant von seinem Diener Lampe geweckt, und um fünf setzte er sich, angetan mit Pantoffeln, (...)

Ferentschik, Klaus

Miniaturen aus Kalininberg & Königsgrad, S. 260

Jansen, Elmar

»Seelenverwandtschaft, eine bleibende«. Ein etwas anderer Blick auf das Barlach-Theater und die Suhrkamp-Kultur, S. 267

»Immer noch leichter Nebel – eigentlich gar nicht unsympathisch, … es kann mehr dahinter stecken als man denkt, kann anders kommen als (...)

Klein, Georg

Niedersachse auf Zeit. Dankrede zur Verleihung des Niedersächsischen Staatspreises 2012, S. 272

Kadivar, Pedro

Landschaften des Exils, S. 274