[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-69-0

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 1/2023

Person, Jutta

Wortfeldmagie mit Wiedergängern.

Kleine Dämonologie für Lothar Müller

Vor genau hundert Jahren schreibt Heinrich Mann eine Rezension für die Prager Zeitung »Bohemia«, die mit einem eher düsteren Bild der Gegenwart beginnt: »Diese Zeit hat alles, nur nicht Heiterkeit«, so der erste Satz, und der Kritiker des Jahres 1922 fährt fort: »Zuinnerst lebt die Gegenwart verdammt beladen mit schweren Fragen und hat das – niemals berechtigte – Gefühl, als seien sie unlösbar.« Dann aber folgt die 180-Grad-Wende: Ein Buch komme ihm gelegen, das vollkommen heiter und noch dazu auf der Höhe der Zeit sei, so Mann, nämlich die Geschichtensammlung »Dschinnistan« von Christoph Martin Wieland. Diese Geistermärchen, die gerade im »Verlag der Wiener Graphischen Werkstätte« neu herausgegeben worden waren, lassen gute und böse Dschinns zum Zuge kommen und bringen unvollkommene Menschen in die Bredouille, nicht etwa moralisierend, sondern unterhaltend und aufklärend. Mit Wielands Märchenbuch erklärt Heinrich Mann den Optimismus des 18. Jahrhunderts im Handumdrehen zu einer gut getarnten Skepsis, die aber trotzdem menschenfreundlich bleibt – wie auch die Geisterwelt von Dschinnistan.

Damit sind gleich mehrere Spuren zu Lothar Müller gelegt: zu seiner Gabe, einen scheinbar entlegenen Text mit der Gegenwart ins Gespräch zu bringen, zu seiner Beschäftigung mit dem polymorphen, menschenfreundlich-skeptischen 18. Jahrhundert – und vor allem: zu seinem Interesse an Geistwesen und Dämonen aller Art. Genauer gesagt sind es gar nicht so sehr die Geister selbst, sondern eher ihre Geräusche und Gehäuse, die Schallwellen und zweiten Stimmen, die magischen Kanäle, die belebten Gegenstände und geheimen Codes, die Müller untersucht, in seinen Artikeln für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung ebenso wie in seinen kulturgeschichtlichen Sachbüchern zur »Epoche des Papiers«, zu »Freuds Dingen« oder zu Franz Kafka. Man könnte auch sagen: Das Vergangene tritt in seinen Texten als Wiedergänger zutage, die Dinge, Apparate und Maschinen entwickeln ein Eigenleben. Alte Medien nisten sich in neuen ein. Das Besondere dabei ist der Stil, mit dem Müller diese Phantome abfängt, beobachtet und, ja, registriert: denn auch die Ordnungssysteme selbst haben es ihm angetan, die Wörterbücher, Enzyklopädien und Wissensspeicher, die mitformen, was in ihnen gespeichert ist. Vielleicht ist es auch so, daß sein Vokabular eine diskrete Form der Mimikry betreibt mit der Welt, die es untersucht, während der Verfasser gleichzeitig ein analytischer Beobachter bleibt. Lothar Müller wahrt die notwendige Distanz, tritt aber trotzdem in Kontakt mit seinen Gegenständen.

Phantome, Stimmen, Ordnungssysteme: Dieser magisch-textuelle Komplex bleibt eigentlich unüberschaubar für eine Einzelperson. Trotzdem riskiert diese Laudatio den Versuch, eine Art Dämonenregister zu erstellen – an den wichtigsten Wortfeldern aus dem Müllerschen Kosmos entlang. Ich hoffe, der Preisträger nimmt es mir nicht übel, daß ich mir heute einige Stichwörter ausleihe, die eindeutig aus seinem Lexikon stammen 124 Umschau (darunter die Echoräume, Tonspuren, Geisterkunden und Spiegelkabinette, von denen gleich noch die Rede sein wird).

Wer ein Multiversum namens Lothar Müller würdigt, findet sich in Dimensionen wieder, die einfach nicht alle abbildbar sind im Raum-Zeit-Setting dieser Rede. Das liegt an der enormen Vielseitigkeit des Autors und Kritikers, des Literaturwissenschaftlers, Essayisten, Redakteurs, Hochschullehrers, Kommentators gesellschaftspolitischer Entwicklungen, Nachwortverfassers und: Laudators. Fünfzehn Lobreden von Lothar Müller findet man schon beim ersten Blick in die Archive (sicher gibt es noch einige mehr), und jede einzelne sichert aus der Werkbetrachtung des Lobesobjekts die Spuren für eine Charakteristik im ganz klassischen, fast sokratischen Sinne: Schreib, damit ich dich sehe. Hilf- und aufschlußreich an diesen Laudationes ist aber auch, daß ihnen manchmal eine Selbstcharakterisierung zwischen den Zeilen eingeschrieben ist. Dieser komplexe Blickwechsel zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem führt zu einem der wichtigsten Wortfelder der Müllerschen Dämonologie.

Wer die Rezensionen des Literaturkritikers Lothar Müller liest, weiß, daß meistens auch die Herkunftswelten der Autorinnen und Autoren zur Sprache kommen. Sie sind mehrdimensionale Gebilde, die sich aus realen und imaginären Orten, aus Milieus und Literaturtraditionen zusammensetzen – und keiner festgelegten Richtung folgen. Sicher ist deshalb auch, daß bei ihm niemand an die Kette der Herkunft gelegt wird. Daß man das Weggehen und das Wiederkehren als bewegliches Hin und Her verstehen muß, hat er einmal sehr einprägsam in einer Laudatio auf den belgischen Schriftsteller Stefan Hertmans geschildert, der als junger Mann die Provinz und den flämischen Katholizismus verlassen hat. Der Unterstellung der Moderne, daß solche Bewegungen immer »von der Provinz zur Metropole« verlaufen, hält Lothar Müller entgegen: »Die Lehre der vergangenen Jahrzehnte ist, daß es solche Einbahnstraßen nicht gibt.« Auch auf die Gefahr hin, eine Metapher mit einer anderen Metapher zu erklären: Das Gegenteil solcher Einbahnstraßen könnte der Echoraum sein, ein weiteres wichtiges Wortfeld im Müllerschen Kosmos. In ihm bewegt sich der Klang nicht schnurstracks von hier nach dort, sondern ein Echoraum setzt voraus, daß es ein Überkreuzen von Schallwellen und ein Reflektieren von Einflüssen gibt. Kurz, er hält die Herkunft für vieles offen, was über den Standardbegriff »Identität« hinausgeht.

Woher aber kommt Lothar Müller, der 1954 in Dortmund geboren wurde? Könnte er ein seit Jahrzehnten in Berlin lebender »Westwestfale« sein, so ähnlich, wie er einmal den westwestfälischen Maler Emil Schumacher zitiert hat? Sicher nicht, denn gegen das doppelte Westwest sprechen die vielen anderen Himmelsrichtungen, denen er verbunden zu sein scheint. Klären lassen sich solche Herkunftsweltfragen bei einem Gang durch den Tiergarten, denn Müller ist ein leidenschaftlicher Spaziergänger (noch im Januar hat er im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung diese nicht zielgerichtete Form der Fortbewegung gegen den sogenannten Corona-Spaziergang verteidigt). Wir starten am Komponisten-Denkmal, umrunden einige unausgeglichene Berliner Hundebesitzer und bewegen uns in Richtung Rousseau-Insel. Im Vorbeigehen bringt er die Geschichte der Insel zur Sprache, die den Park des Marquis de Girardin nachahmt, der wiederum Rousseaus »Nouvelle Heloïse« als Vorlage benutzt hatte: eine lange Naturnachahmungsserie, gekrönt von einem Verbotsschild, das die Wildblumenwiese vor menschlichem Zertrampeln schützen soll. Woraus Müller innerhalb von Sekunden eine druckreife Kolumne macht.

Nach der Rousseau-Insel geht es um das Studium der Germanistik und Geschichte Umschau 125 im Marburg der siebziger Jahre: Generationstypische Peter-Weiss-Lesezirkel, Benjamin-Lektüren und Gespräche mit seinem akademischen Lehrer Gert Mattenklott prägen Lothar Müller – und das 18. Jahrhundert, ein Echoraum, der ihn schon früh gepackt hat. Aber auch das Italien von Pavese bis Pasolini gehört dazu, genau wie, ab Mitte der achtziger Jahre, das Ungarn von Péter Esterházy, Péter Nádas oder Imre Kertész. Mitte der achtziger Jahre ist die Dissertation über Karl Philipp Moritz schon geschrieben, Müller pendelt zwischen Journalismus und Wissenschaft: Diese »Soziologie des Lebenslaufs« erscheint ihm wichtiger als das Persönlich-Biographische, und genau dieser Zug – nicht viel Aufhebens um die eigene Person zu machen – ist wiederum typisch für ihn. Seine Artikel für das Feuilleton folgen dem Grundgedanken »Selbstaufklärung über das Geschmacksurteil im kollektiven Gespräch«. Für seine Literaturkritik bedeutet das: Sich ranickihaft über langweilige Lektüre zu beschweren, taugt ebensowenig als Argument wie schwärmerische Schönfinderei.

Als Kritiker lauscht er der Literatur, über die er schreibt, die Poetik ab, nach der sie sich selbst gebildet hat, die Beschränkungen wie auch die Horizonte, die sich eröffnen. Um ein Beispiel zu nennen: Über Esterházys Roman »Harmonia Caelestis« schreibt der Literaturkritiker 2001: »Péter Esterházy hat wie ein Lumpensammler im Plunder, im ausrangierten Sperrmüll der modernen Literatur gewühlt und die ausgebleichten Überreste des Familienromans daraus hervorgekramt. (…) Er ist sich selbst auf der Spur, dem Klang seines Namens (…). Das erzählende Ich gleitet durch diesen Namen, wie ein Luftgeist durchstößt es die Grenzen zwischen den Generationen.« Und schließlich: »Aus den Dingen die Welt ablesen, in der sie zu Hause waren, das ist eine der Formeln für dieses Buch.« Aus den Dingen die Welt ablesen, das gilt für den Schriftsteller und den Literaturkritiker gleichermaßen – in der Esterházy-Verfahrensweise spiegelt sich auch die Müller-Charakteristik.

Dem Spät- und Selbstaufklärer Karl Philipp Moritz hat Lothar Müller nicht nur seine Dissertation gewidmet. 2006 erscheint ein zweites Buch mit dem Titel »Das Karl Philipp Moritz-ABC. Anregung zur Sprach-, Denk- und Menschenkunde«: Von A wie Akademie bis Z wie Zerstörung kommentiert Müller markante Textausschnitte aus dem Werk des Buchstabenfetischisten. Nach einer ärmlichen, aber lesefreudigen Kindheit hat Moritz, in der Tradition der Aufklärung, an der Verbesserung des Lesenlernens gearbeitet. Was Lothar Müller so erklärt: »Karl Philipp Moritz war ein Kind der Alphabetisierung in jeder Hinsicht, und er war einer ihrer Agenten.« Das »Bündnis mit dem Alphabet« hat aber auch seine Schattenseiten: Im Roman »Anton Reiser«, schreibt Müller, »geistern die toten Buchstaben wie Dämonen durch das Leben«.

Dieses Interesse am Unheimlichkeitspotential der Zeichen zieht sich als Konstante durch Lothar Müllers Publikationen. Auch sein im letzten Jahr veröffentlichtes Buch über Marcel Proust und dessen Vater Adrien, einen Arzt und Seuchenbekämpfer, stellt ein so prominentes wie berüchtigtes Zeichen vor: den Kommabazillus. Der Erreger der Cholera, der tatsächlich nach dem Satzzeichen benannt ist, verbindet die Sphären von Vater und Sohn, von Medizin und Literatur – das zeigt Müller in seiner virtuosen Recherche.

Daß einzelne Buchstaben und Satzzeichen ein dämonisches Doppelleben entwickeln, führt zur Diagnose des Medientheoretikers Marshall MacLuhan, der die Trennung von Bild und Laut als Keimzelle der modernen Zivilisation beschrieben hat. Von diesem epochalen Bruch ausgehend, schildert Lothar Müller aber auch, wie sich Medien und moderne Empfindsamkeit im 18. und 126 Umschau 19. Jahrhundert wieder anders arrangieren. Gefühle werden in neuer Form verinnerlicht – und dabei entstehen Bündnisse zwischen Schrift und Leser, Zeichen und Körper. Nirgends macht sich das so deutlich bemerkbar wie beim lauten Vorlesen – und damit bei der Stimme. Ein unerwarteter Befund, denn eigentlich, so schien es zumindest, mußte die Stimme ihre Macht an die Schrift und an die neuen Aufzeichnungsapparate abtreten.

»Die Geschichte des Verschwindens der Stimme in der Schrift ist eine einflußreiche Standarderzählung der jüngeren Literaturwissenschaft, aber sie erzählt allenfalls eine Teilgeschichte. Ihr zentrales Phantasma, das Schriftmonopol, verdankt sie ihrer Taubheit gegenüber dem Stimmenzauber, der aus der Buchkultur selbst hervorgeht.« Das schreibt Lothar Müller in seinem 2007 erschienenen Kafka-Buch »Die zweite Stimme«. Das Schriftmonopol war demnach nicht so allmächtig, wie es zunächst schien. Denn die Buchkultur der Moderne bringt einen Stimmenzauber hervor, der sich in einer hochlebendigen Vortragskunst äußert: in den Rezitationskünstlern und Schauspielerinnen, die Literatur auf der Bühne zu Gehör bringen.

Eingebettet in diese fast vergessene »Geschichte der deklamierenden und rezitierenden Stimmen« ergibt sich ein überraschender Blick auf Kafka, der nicht nur ins Kino geht, sondern auch die Redehallen und Vortragsbühnen der Stadt besucht. Noch dazu liest er gern laut vor, ja, »aus seinem ekstatischen Vorlesen geht so etwas wie ein ›Glück am Text‹ hervor«, schreibt Müller. Mit dem scheuen, introvertierten Nerd der Kafka-Mythologie, der sich sein Reich der Schrift gegen den Vater errichtet, hat dieser selbstbewußte Vorleser nicht viel zu tun. Mit Müller können wir uns Kafka (zumindest zeitweise) als glücklichen Menschen vorstellen. Er wird zur Übergangsfigur zwischen alten und neuen Medien, alten und neuen Gefühlsregistern, bei denen die Hierarchien nie so klar sind, wie sie scheinen.

Um ein ähnliches Pingpong zwischen alten und neuen Medien geht es, wenn Lothar Müller »Die Epoche des Papiers« untersucht. »Weiße Magie« erschien im Jahr 2012 als eine weit ausholende und dabei wunderbar lesbare Geschichte des Trägermaterials, das unsere mediale Herkunftswelt bestimmt und die Phantasie der Schreibenden beflügelt. Gegen die starre Opposition von »Buchzeitalter versus Internet« setzt Müller darauf, daß sich »die Zukunft nicht immer in den aktuellen Prognosen abzeichnet, sondern manchmal in Herkunftsgeschichten versteckt«. Das digitale Geraschel, das beim Verschieben eines Dokuments in den Computer-Papierkorb zu hören ist, markiert eine Übergangszeit: Müller nennt diesen Übergang einen Rückzug, den er wiederum gegen das schnurgerade Ablösedenken setzt. Aber »Weiße Magie« bedeutet eben auch, die Metaphern zu erforschen, die das mächtige Material den Schriftstellerinnen und Schriftstellern aufgibt.

Daß das Material mitspielt und die Dinge ein Eigenleben führen, hat Lothar Müller vielleicht am eindrücklichsten in seinem 2019 erschienenen Buch über »Freuds Dinge« gezeigt. »Rätselhafte Inschriften« und die »Silbenchemie« einzelner Wörter bringen die Traumarbeit in Gang: Das Unheimlichkeitspotential der Zeichen besteht nämlich auch darin, daß die Wörter und Buchstaben ein Knochengerüst haben, das die Sinnproduktion austricksen kann. »Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken« ist eine der Grundideen dieses Buchs, aber sie erstreckt sich aufs gesamte Interieur, von Freuds Couch über die antiken Figuren bis zu den Bleistiften, die in den Träumen auftauchen.

Das Papier als Trägersubstanz führt natürlich wieder zur Zeitung: In »Weiße Magie« erklärt Lothar Müller die Entstehung der Umschau 127 Massenpresse unter anderem mit Heinrich Manns Roman »Der Untertan«, dessen Protagonist sinnigerweise als Papierfabrikant Karriere macht. In »Freuds Dinge« sind es die Zeitungsreklamen, die den Druckbleistift wie auch den Wunderblock bewerben und damit immer neue Metaphernmaschinen anwerfen. Nicht zuletzt war Freud ein aufmerksamer Zeitungsleser, der überall Wort- und Bildmaterial einsammelte, das er verwenden konnte. Einfälle haben Produktionsbedingungen.

Wie kein zweiter kann Lothar Müller die historischen Spuren solcher Einfälle entziffern – und damit die Gedankenwelt unserer Gegenwart durchleuchten. Möglich wird das durch ein geradezu enzyklopädisches Wissen, das mit Anschaulichkeit, stilistischer Brillanz und aufklärerischem Witz einhergeht. Als Spurenleser ist er unübertroffen, als Beobachter und Vertreter des Pressewesens unentbehrlich. Wer seine Bücher und Artikel liest, findet, soviel ist sicher, das »Glück am Text«.

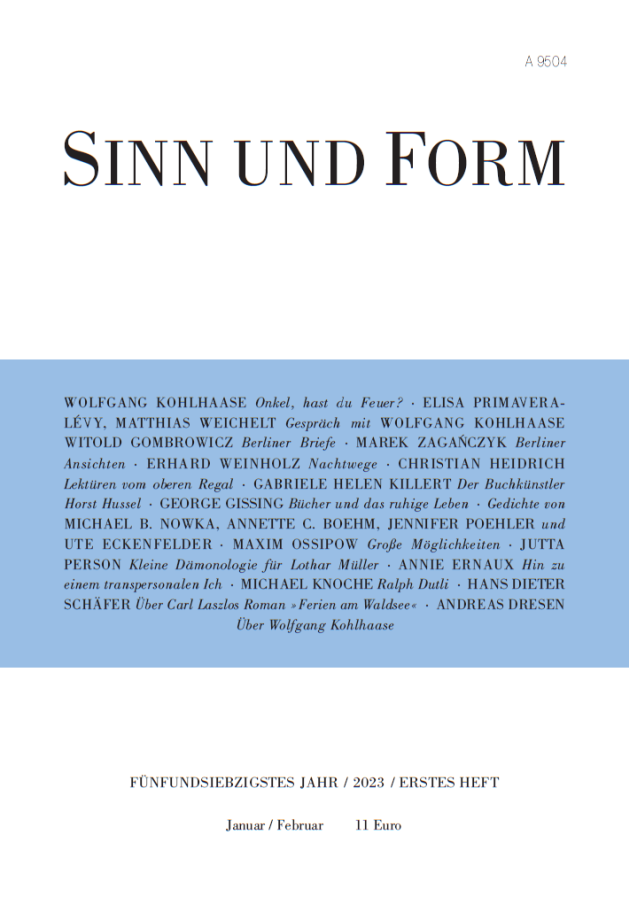

SINN UND FORM 1/2023, S. 123-127