[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-46-1

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

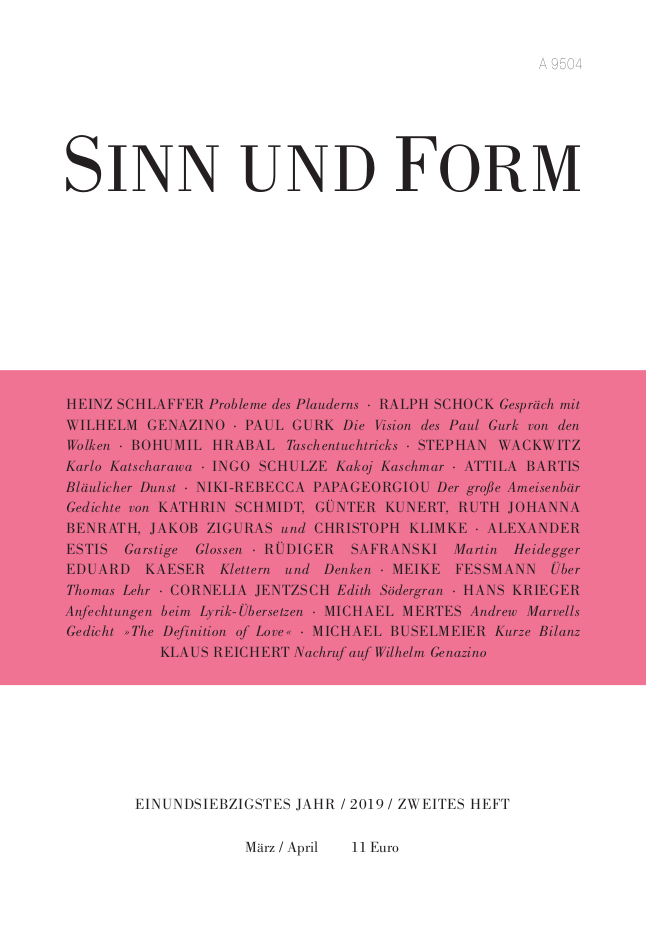

Leseprobe aus Heft 2/2019

Gurk, Paul

Die Vision des Paul Gurk von den Wolken. Mit einer Vorbemerkung von Gernot Krämer

Vorbemerkung

Visionen spielen im vielgestaltigen, so gut wie keine literarische Gattung aussparenden Werk Paul Gurks eine nicht immer offensichtliche, aber doch zentrale Rolle, die in persönlichen Erfahrungen ihren Ursprung hatte. »Ich habe ja auch die ganz seltene Gabe oder Belastung«, schrieb er am 13. Juli 1937 an seinen Freund Rudolf Möbius, »der Fähigkeit völliger Verwandlung mit totalem Verlust des Zeitempfindens. Diese sehr zweideutige Gabe bemerkte ich zuerst vor vielen Jahren mit einem wirklich panischen Erschrecken im Zoologischen Garten in Berlin. Es schien gerade die Sonne schön und malte Kringel und Streifen von den Gitterstäben in den Sand. Ein tropisches Huhn hatte sich in den heißen Sand gewühlt und blinzelte. Die Farben des Gefieders flimmerten. Da wurde ich im Hinsehen plötzlich verwandelt und empfand mich als Huhn, das im Sande der Sonne lag und blinzelte – bei völligem Verlust des Zeitempfindens. Das Aufhören der Zeit habe ich oft, besonders bei einem Schweben im Zwischenreich zwischen Schlaf und Wachen. Ich bin dann ›nicht da‹ und werde gewöhnlich für dumm oder idiotisch gehalten. Und doch sind diese unmeßbaren Zeitstückchen im Zwischenreich der wahre Odem der Liebe, der die Seele erfrischet.«

Dieses Geständnis erfolgte zu einer Zeit, da Gurk sein bürgerliches Erwerbsleben als Beamter schon lange hinter sich gelassen, allerdings auch nicht die erhoffte dauerhafte Anerkennung als Schriftsteller gefunden hatte. Geboren wurde er 1880 in Frankfurt an der Oder als Sohn eines Postfahrers und einer Kätnerin. Nach dem frühen Tod des Vaters kam er zur Familie seines Onkels nach Berlin, wo er fortan lebte. In der Hinterstube des Barbierladens, wo die Tante Damen frisierte, beobachtete er samstags in der Zeit der Maskenbälle, wie ihm bekannte Bürgerstöchter hereingingen und »als Fischerinnen, Königinnen der Nacht, Amazonen, Rotkäppchen« wieder herauskamen, »nur nicht als in aller Einfalt gefährliche Wölfe, die sie häufig waren. Vielleicht«, so meinte er 1930 in einem »Selbstbegegnung« betitelten Text, »ist mir damals schon die Maskenhaftigkeit der Welt und das vielfache Gesicht der Dinge und Menschen, ihre Lust, sich durch Verhüllung zu enthüllen, zuerst aufgegangen«.

Seine erste erkennbare Leidenschaft war nach eigener Aussage die für weißes Papier und große Zahlen; Lesen und Schreiben lernte er von den Frisörgehilfen. Auf der Gemeindeschule tat er sich hervor, durfte aber keine höhere Schule besuchen, weil dafür das Geld fehlte, und wechselte auf die Präparandenanstalt und das Seminar für Stadtschullehrer. Aus der für ihn vorgesehenen pädagogischen Laufbahn wurde dennoch nichts, weil seine Stimme den Anforderungen nicht gewachsen war. 1900 kam Gurk als Bürogehilfe beim Magistrat unter und tat in den folgenden vierundzwanzig Jahren, bis zum »mittleren Beamten niederen Ranges« aufsteigend, im Standes- und im Hochbauamt, in der Epileptikeranstalt Wuhlgarten sowie im Krankenhaus- und Gesundheitswesen Dienst. Die Menge der von ihm verfaßten Akten, so scherzte er einmal, komme an Umfang wohl Goethes gesammelten Werken gleich.

Die von Gurk so genannte »Umwandlung zum Innenmenschen« geschah 1904 durch eine schwere Erkrankung – von einer rückfälligen Influenza mit Magenvergiftung durch verdorbenes Essen ist in einem Brief aus späterer Zeit die Rede. Die Genesung zog sich über sieben Jahre hin, doch das Krisenerlebnis und wohl auch die aufgenötigte Muße bereiteten seinem künstlerischen Tun das Feld, das sich nicht auf Literatur beschränkte, denn er malte und komponierte auch. Die Musik gab er später »aus Mangel an Zeit und Gelegenheit« wieder auf, beschäftigte sich aber weiter insbesondere mit Aquarellmalerei. Seine bevorzugten Motive waren Wolken und Berliner Stadtlandschaften.

Zu ersten Veröffentlichungen aus dem im stillen schon stark angewachsenen Werk kam es erst nach dem Weltkrieg, den Gurk wegen einer Herzneurose und der stets drohenden Gefahr eines Anfalls nicht im Schützengraben, sondern in der Amtsstube überstand. 1922 erschienen fast auf einen Schlag seine »Fabeln«, der Novellenband »Dreifältigkeit «, das Drama »Thomas Münzer« und der Roman »Die Wege des teelschen Hans«. Der Grund für seinen Durchbruch war die Verleihung des Kleist-Preises im Vorjahr und von zwei kleineren Preisen an den noch völlig unbekannten Dichter. Die Besonderheit des Kleist-Preises bestand – und besteht noch heute – darin, daß er nicht von einer Jury, sondern von einer Vertrauensperson vergeben wird. So sollten Entscheidungen zugunsten konsenstauglicher Durchschnittstalente vermieden und neue und ungewöhnliche, zudem »wenig bemittelte« Begabungen unterstützt werden. Im Falle Gurks war die Vertrauensperson der Theaterkritiker Julius Bab, der neben der Eigenständigkeit des Autors und der »Mannigfaltigkeit der Motive und Formen« besonders die Spielfreude hervorhob, mit der er »neben die Welt der sogenannten Wirklichkeit eine neue (…) aus eignen Träumen, Leidenschaften, Gesichten« stelle.

Von diesen Erfolgen beflügelt, zu denen sich Aufführungen seiner Stücke an Theatern in Breslau, Berlin, Köln, Halle, Jena und Lübeck sowie weitere Buchveröffentlichungen gesellten, entschied sich Gurk 1924, seine Stellung als Beamter aufzugeben. Ein größerer Stellenabbau im öffentlichen Dienst bot ihm die Möglichkeit, sich in den »Wartestand « versetzen zu lassen, was in etwa dem heutigen einstweiligen Ruhestand entspricht. Womöglich ist ihm der Entschluß nicht leichtgefallen, denn daß der Beruf für ihn eine Art Korrektiv und sogar einen Erfahrungsraum darstellte, war ihm ganz klar, wie aus seiner Antwort auf eine Rundfrage des Berliner Tageblatts vom 27. Februar 1926 ("Läßt sich dichterisches Schaffen mit anderer Tätigkeit vereinigen?«) hervorgeht: »Das Wesen des Beamtentums sicher vom Literatentum unterschätzt und ihm unbekannt. (…) Der Beamte, besonders der Kommunalbeamte, die Epidermis des Staates, die Kampfgrenze zwischen Verwaltung und Leben, die nicht selten groteske, schroff tragische Reibung zwischen Ordnung und Unordnung, Maschine und Anarchie. Für mich: Keine Hemmung im Schaffen.« Und in »Selbstbegegnung« heißt es: »Ich glaube, ich bin immer ein guter Beamter gewesen. Die strenge, sachliche Tätigkeit war mir erwünschtes Gegengewicht gegen die Gewalt einer sonst vielleicht übermäßigen Kraft der Vorstellung und des Traumes.«

Der Erfolg hielt indes nicht lange an: Nach der Premiere von »Wallenstein und Ferdinand II.« 1927 wurde zehn Jahre lang kein Stück von ihm aufgeführt, und mit seinen Büchern hatte er mitunter auf fast groteske Weise Pech. So gab es – nach »Das Lied von der Freundschaft« (1923) und »Meister Eckehart« (1925) – zwar Vorabdrucke seines Großstadtbuchs »Berlin«, das auch schon angekündigt wurde, aber es erschien nicht, weil der Verlag Friedrich Lintz Konkurs machte. Gurks treuer Lektor Max Tau wechselte zu Otto Quitzow in Lübeck und nahm das Projekt mit. Abermals wurde das Buch angekündigt, doch auch dieser Verlag ging bankrott. 1933 sollte es nach mündlicher Zusage bei Gustav Kiepenheuer – dem renommierten Verlag u. a. von Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig und Joseph Roth – gedruckt werden, der aber nach Machtantritt der NSDAP durch das Verbot von rund drei Vierteln der Produktion praktisch am Ende war. Schließlich erschien es 1934 im Verlag Holle & Co. und wurde gegen Gurks Willen als Roman vermarktet, der Untertitel »Ein Buch vom Sterben der Seele« entfiel.

Der im Jahr darauf gedruckte Roman »Tresoreinbruch« über die seinerzeit berühmten Ganovenbrüder Franz und Erich Sass (im Roman Maas) wurde verboten, weil Gurks Auffassung, »daß die einzigen ›sozialen‹ Menschen die sogenannten ›asozialen‹ sind« (so eine Formulierung aus »Selbstbegegnung«), mit der NS-Staatsdoktrin kollidierte. Sein düsterer Zukunftsroman »Tuzub 37« (1937) ging zwar als vermeintliches Jugendbuch durch, war aber das letzte im Holle Verlag, bevor der Vertrag aufgelöst wurde. Der Zuspruch, den Gurk wegen seiner zivilisationskritischen Töne speziell bei konservativen Kritikern und Zeitungen gefunden hatte, erlahmte, er zog sich immer mehr zurück und wurde beinahe krankhaft menschenscheu. Als Heinz Hilpert 1937 am Deutschen Theater sein Drama »Magister Tinius« inszenierte, ging er nicht mal hin, sondern verschenkte seine Eintrittskarten. Einige der bis Kriegsende noch veröffentlichten Bücher erschienen unter dem Pseudonym Franz Grau, weil die Verlagsvertreter seinen Namen, so Gurk, als »Typ der Erfolglosigkeit« ablehnten.

Auch privat mußte er einiges wegstecken: 1941 starb seine schon lange pflegebedürftige Lebensgefährtin im Krankenhaus Berlin-Buch an einem Nervenleiden, 1943 wurde Gurk »nach über zweihundert Luftalarmen« aus seiner Wohnung im Wedding in das Örtchen Neinstedt im Harz evakuiert, wo er bei der Familie einer Nachbarin lebte. Die erste Nachkriegszeit brachte zwar wieder die eine oder andere Veröffentlichung und eine kleine Ehrengabe, aber auch Armut. Weil die Personalakten im Krieg verbrannt waren, wurde ihm erst wenige Monate vor seinem Tod am 12. August 1953 eine Pension zugesprochen; bis dahin lebte er kärglich von Überbrückungsgeld.

Das bislang unveröffentlichte, aus einer privaten Sammlung stammende Typoskript mit dem Titel »Die elf Visionen des Paul Gurk« tauchte 2011 bei einem Antiquar auf der Leipziger Buchmesse auf. Das Archiv der Akademie der Künste, in dem bereits eine Paul-Gurk-Sammlung vorhanden war, kaufte es auf meinen Hinweis mit einigen anderen angebotenen Gurk-Inedita und verzeichnete es unter der Signatur Gurk 406. Die elf Visionen von annähernd gleichem Umfang, darunter beispielsweise auch eine vom Ameisenlöwen und eine vom Zitronenfalter, sind einzeln datiert, aber alle auf 1935, die »Vision von den Wolken« auf den 9. Juli.

Zu dieser Zeit hatte sich Gurk vom Romanschreiben in seinem Verständnis bereits abgewandt. An Rudolf Möbius schrieb er am 27. Oktober des Jahres: »Sehr gegen meinen Wunsch erscheinen meine Bücher, wenn sie die gehörige Länge haben, als Romane. Ich schreibe keine Romane. Mir ist das viel zu langweilig, wenigstens soweit das in der heute üblichen Technik geschieht. Ich kann diese Technik gut und habe ihr für meinen Privatgebrauch manche scherzhafte (…) Bezeichnung gegeben: die Gänsemarschtechnik, die Zopfflechttechnik, die Kreuzworttechnik, die Auflösetechnik (…). Ich halte diese Techniken alle für Posthorntechniken, gut in einer Zeit des Posthorns. Ich arbeite aber mit Visionen und habe demgemäß die Blitzlichtaufnahme, die Röntgenaufnahme. Die übliche ›Füllung‹ lasse ich fort, das Putzen des Wachsdochtes, die allseitig herumgehende Petroleumlampe.«

Andererseits spricht Gurk selbst mitunter von Romanen, so etwa am 12. November 1952 in einem Brief an Paul Fechter, der ihm in seiner Literaturgeschichte mehrere Seiten gewidmet hatte: »Ich schreibe noch immer, je aussichtsloser, desto merkwürdiger. Verleger haben mich – trotz vorliegender Verträge – gründlich im Stich gelassen. Mich mit ihnen zu zanken habe ich weder Lust noch Geld. Mich ekelt das lange an. Im Jahr entstehen zwei bis drei Romane, Novellen, Fabeln, Verse, gelegentlich auch ein Bühnenstück. (…) Einiges ist erschienen. Ich habe aber nur von einer ›Ostveröffentlichung‹ etwas gehabt, bis der Osten merkte, daß mich ein verschmitzter Lektor eingeschmuggelt hatte; dann wurde ich schleunigst als Nichtkommunist kaltgestellt.«

Noch ist ein Großteil des Werks von Paul Gurk unveröffentlicht. Zuletzt hat der Arco Verlag sich an eine Ausgabe seiner Gesammelten Werke gemacht: 2016 erschien »Berlin « in revidierter Fassung mit einem langen Essay von Magnus Chrapkowski über Gurk, bescheiden »biographische Skizze« genannt, dem diese Vorbemerkung einige wesentliche Informationen verdankt; 2017 kamen der im Krieg geschriebene und vorher nie gedruckte Roman »Goya« sowie eine Neuausgabe von »Tuzub 37« heraus.

Gernot Krämer

[…]

SINN UND FORM 2/2019, S. 168-183, hier S. 168-171