[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

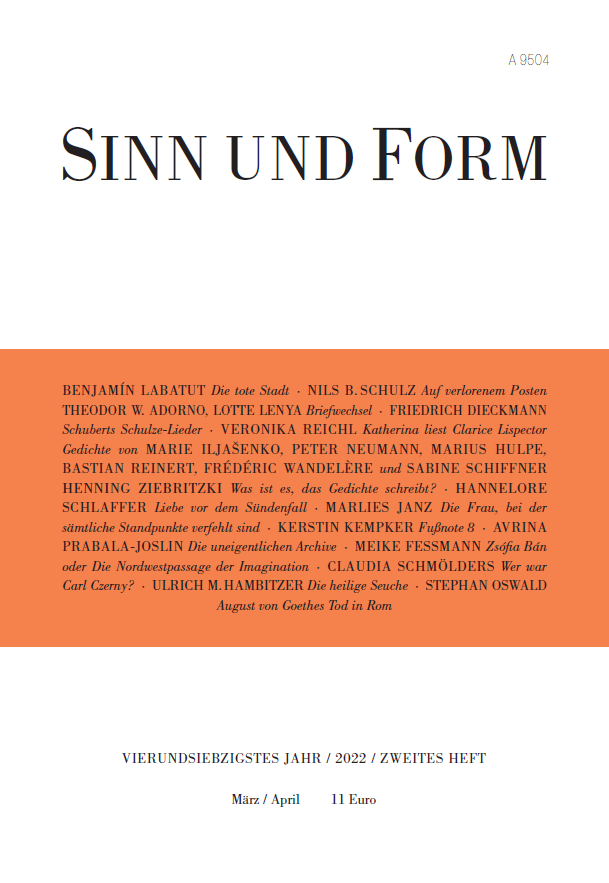

Heft 2/2022 enthält:

Labatut, Benjamín

Die tote Stadt, S. 149

Vor einigen Jahren, im Oktober 2008, gestand der englische Physiker Freeman Dyson in einer Vorlesung, daß er ein bestimmtes Lied von Monique Morelli (...)

Iljašenko, Marie

Aerodynamik. Gedichte, S. 158

Schulz, Nils B.

Auf verlorenem Posten. Überlegungen zu einer existentiellen Grundstimmung, S. 161

Neumann, Peter

Alles stürzt gemeinsam, S. 178

Adorno, Theodor W.

»Ich habe die Hosen voll, wenn ›ich an Deutschland denke in der Nacht‹«. Briefwechsel mit Lotte Lenya. Mit einer Vorbemerkung von Jens Rosteck, S. 180

Vorbemerkung Kurt Weills plötzlicher Tod im einundfünfzigsten Lebensjahr, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, am 3. April 1950 warf seine Ehefrau (...)

Dieckmann, Friedrich

Ausdruck als Befreiung. Schuberts Schulze-Lieder, S. 196

Hulpe, Marius

Rosige Hand. Gedichte, S. 212

Reichl, Veronika

Die Hummeln summen lauter. Katherina liest Clarice Lispector, S. 215

Katherina hatte schon als Kind die Schönheit schwergenommen: Sie hielt es nicht aus, wenn etwas Schönes verging, ohne ganz gesehen worden zu sein. (...)

Reinert, Bastian

Ein Wort, dem man noch trauen könnte. Gedichte, S. 220

Ziebritzki, Henning

Was ist es, das Gedichte schreibt? Zu Peter Huchel und Thomas Kling , S. 223

Wandelère, Frédéric

Geheimnis des Regens. Gedichte, S. 236

Schlaffer, Hannelore

Liebe vor dem Sündenfall oder Das Paradies im Roman, S. 238

Eine Sammlung von Szenen wäre aus der Weltliteratur, aus Romanen und Erzählungen zusammenzutragen, die vergessen sind und doch nicht hätten (...)

Janz, Marlies

Die Frau, bei der sämtliche Standpunkte verfehlt sind. Walter Serners »Tigerin« im Kontext der Moderne, S. 248

Schiffner, Sabine

Immer geben nur die Armen. Gedichte, S. 255

Kempker, Kerstin

Fußnote 8, S. 258

Prabala-Joslin, Avrina

Das Paradox der uneigentlichen Archive, S. 265

Feßmann, Meike

Zsófia Bán oder Die Nordwestpassage der Imagination, S. 269

Schmölders, Claudia

Wer war Carl Czerny? Nachrichten von Grete Wehmeyer, S. 273

Hambitzer, Ulrich M.

Die heilige Seuche. Meditationen zu einem Gedicht von Stefan George, S. 276

Oswald, Stephan

Das Grabmal als Merkzeichen. August von Goethes Tod in Rom, S. 278