[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-57-7

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

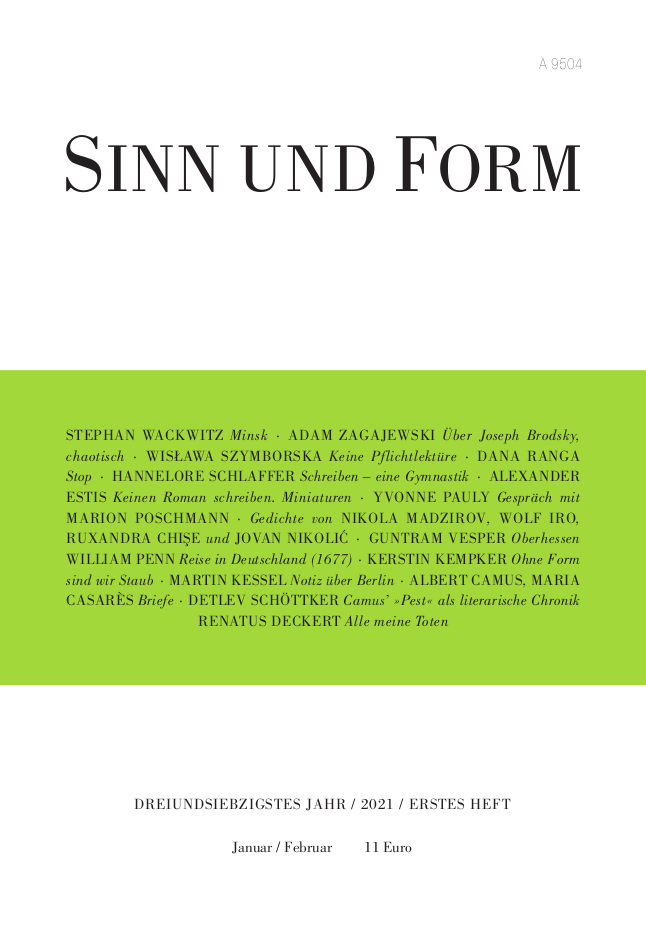

Heft 1/2021 enthält:

Wackwitz, Stephan

Minsk. Widersprüche der Utopie, S. 5

Wer ehemalige Sowjetrepubliken, die jetzt ihren eigenen politischen Weg gehen, besucht oder für einige Zeit dort lebt, denkt unwillkürlich darüber (...)

Madzirov, Nikola

Das Gewicht des Staubs auf den Augen. Gedichte, S. 21

Zagajewski, Adam

Über Joseph Brodsky, chaotisch, S. 25

Iro, Wolf

Bulgakow revisited. Gedichte, S. 39

Szymborska, Wisława

Keine Pflichtlektüre. Feuilletons, S. 42

Ranga, Dana

Stop. Gedichte, S. 52

Schlaffer, Hannelore

Schreiben. Eine Gymnastik, S. 59

Estis, Alexander

Keinen Roman schreiben. Miniaturen, S. 66

Keinen Roman schreiben Die erste Voraussetzung, um keinen Roman zu schreiben, ist eine rege Phantasie. Ein Mensch mit schwacher Vorstellungskraft (...)

Poschmann, Marion

Unterscheidungskunst. Ein Gespräch mit Yvonne Pauly über poetische Taxonomien, S. 73

YVONNE PAULY: Seit Ihrem Debüt 2002 sind Sie als Romanautorin und Lyrikerin hervorgetreten und für Ihr Werk vielfach ausgezeichnet worden. Ich (...)

Chişe, Ruxandra

Ausbruch aus dem großen Festsaal. Gedichte, S. 86

Vesper, Guntram

Oberhessen, S. 90

Seit vergangenem September, seit ich im Wald am Winterstein, hinter Ockstadt, jenseits der A5, auf der Suche nach Heidruns und meiner versteckten (...)

Nikolić, Jovan

Zirkus. Gedichte, S. 102

Penn, William

Ein Bericht von meiner Reise in Deutschland (1677). Mit einer Vorbemerkung von Jürgen Overhoff , S. 108

Kempker, Kerstin

Ohne Form sind wir Staub. Aus einem Berliner Nachtstück, S. 118

Kessel, Martin

Notiz über Berlin / Von Schauplätzen überhaupt, S. 125

Camus, Albert

Albert Camus, Maria Casarès, »Und doch habe ich gewaltige Pläne«. Drei Briefe, S. 127

Schöttker, Detlev

Zeugenschaft statt Selbstdarstellung. Albert Camus’ »Pest« als literarische Chronik, S. 132

Deckert, Renatus

Alle meine Toten – samt einigen Krokodilen. Schreibanfänge, Lebensenden: Wie aus Krümeln vom Schreibtisch Goldstaub wird, S. 136