[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-55-3

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

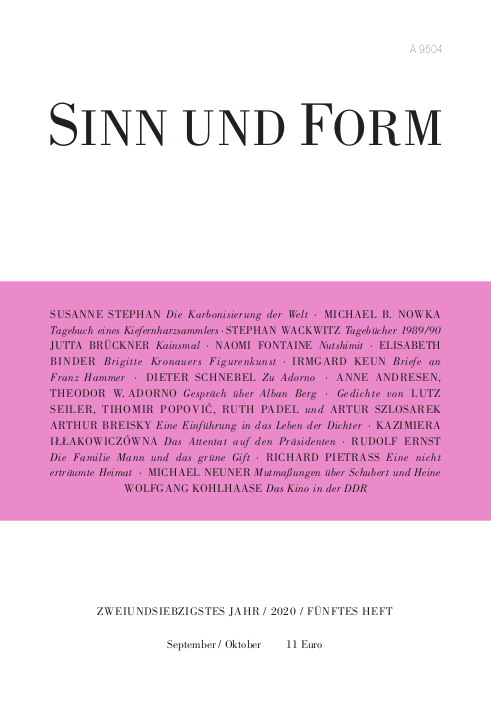

Heft 5/2020 enthält:

Stephan, Susanne

Novalis und die Karbonisierung der Welt, S. 581

Seiler, Lutz

Prometheus als Kind. Gedichte, S. 593

Nowka, Michael B.

Zweige verwandelt in Hände. Aus dem Tagebuch eines Kiefernharzsammlers (1983 –1990), S. 597

Beschreibung eines geheimen Berufs Wir Harzer in der DDR waren Leistungslöhner. Und Langstreckengeher. Zehn bis zwanzig Kilometer pro Tag und (...)

Wackwitz, Stephan

»Don’t be sadder than necessary«.Tagebücher 1989/90, S. 614

Brückner, Jutta

Kainsmal, S. 629

Fontaine, Naomi

Nutshimit, S. 636

Nutshimit ist das Landesinnere, das Land meiner Vorfahren. Jede Familie kennt ihr Waldstück. Die Seen sind Straßen. Die Flüsse zeigen den Norden (...)

Binder, Elisabeth

Auf Goldgrund. Brigitte Kronauers Figurenkunst, S. 647

Keun, Irmgard

»Sie wollen mich nun mal nicht in Berlin«. Fünf unbekannte Briefe an Franz Hammer. Mit einer Vorbemerkung von Michael Bienert, S. 656

Popović, Tihomir

Drei Préludes. Gedichte , S. 666

Schnebel, Dieter

Zu Adorno, S. 668

Andresen, Anne

»Er hat in keiner Weise an den Erfolg geglaubt«. Gespräch mit Theodor W. Adorno über Alban Berg (1955), S. 670

Padel, Ruth

Mit Beethoven aufwachsen. Gedichte, S. 679

Szlosarek, Artur

Kafka und die Puppe. Prosa und Gedichte, S. 686

Breisky, Arthur

Harlekin – kosmischer Clown. Eine Einführung in das Leben der Dichter. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Gerd Koch, S. 689

Der verschollene Arthur Breisky. Eine Vorbemerkung Amerika war für den jungen Franz Kafka ein verlockendes Ziel. Reiseberichte und Erzählungen (...)

Iłłakowiczówna, Kazimiera

Das Attentat auf den Präsidenten. Mit einer Vorbemerkung von Lothar Quinkenstein 696, S. 696

Ernst, Rudolf

Die Familie Mann und das grüne Gift , S. 703

Pietraß, Richard

Eine nicht erträumte Heimat. Vorstellungsrede an der Darmstädter Akademie, S. 705

Neuner, Michael

Noch ein Wanderer. Mutmaßungen über Franz Schubert und Heinrich Heine, S. 707

Kohlhaase, Wolfgang

Nachrichten aus der Welt. Das Kino in der DDR, S. 711