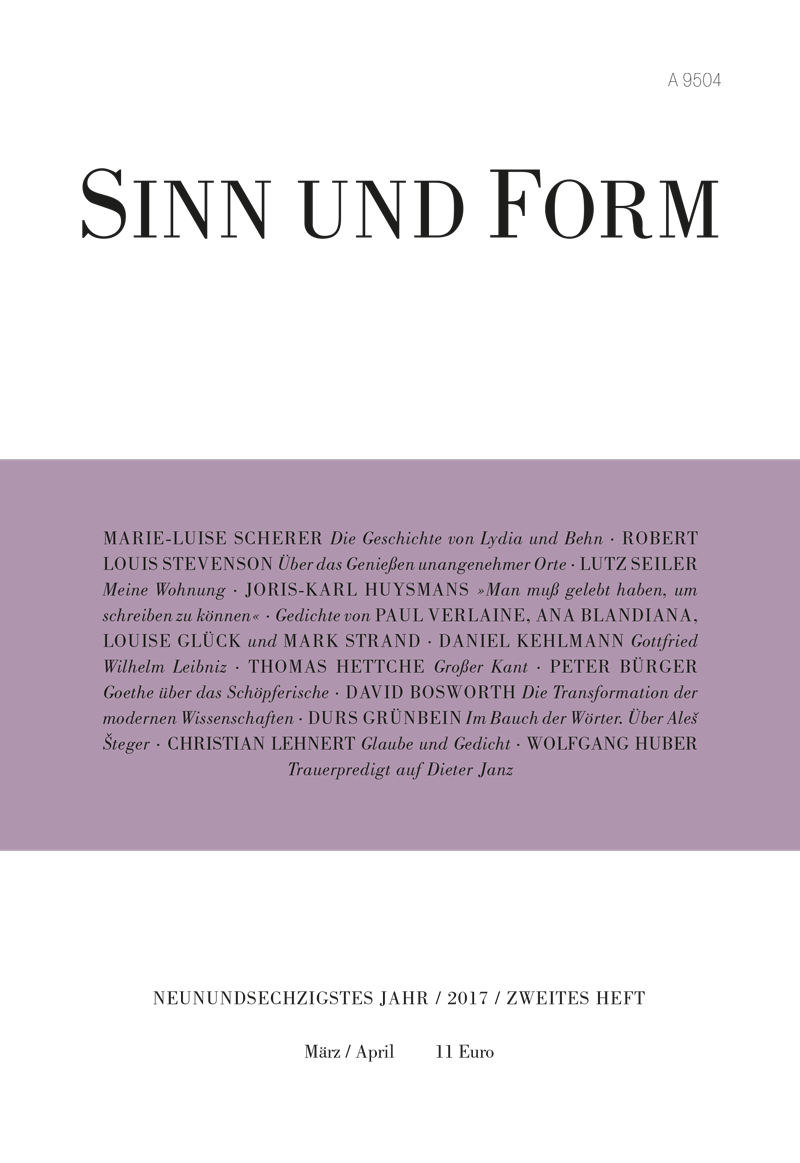

Heft 2/2017 enthält:

Scherer, Marie-Luise

Die Geschichte von Lydia und Behn, S. 149

Lydia Proske verbrachte die Wochenenden mit Hubertus Behn auf dem Lande. Sie hatten die Klappräder dabei, die einzige gemeinsame Anschaffung, zu (...)

Glück, Louise

Abenteuer. Gedichte, S. 174

ERINNERUNGSTHEORIE Vor langer Zeit, lang bevor ich zu einer leidenden Künstlerin wurde, die vor Sehnsucht vergeht, aber unfähig zu dauerhaften (...)

Stevenson, Robert Louis

Über das Genießen unangenehmer Orte, S. 181

Aus einem beliebigen Ort das Beste zu machen ist schwierig, und vieles liegt in unserer Macht. Was man geduldig Seite für Seite betrachtet, zeigt am (...)

Blandiana, Ana

Mysterien. Gedichte, S. 187

Seiler, Lutz

Meine Wohnung, S. 190

Strand, Mark

Gedicht nach den sieben letzten Worten, S. 201

Huysmans, Joris-Karl

»Man muß gelebt haben, um schreiben zu können«. Paul Verlaines religiöse Gedichte, S. 204

Ich habe auf diesen wenigen Seiten keineswegs vor, das Werk Verlaines aus literarischer Sicht zu behandeln. Diese Arbeit ist schon oft geleistet (...)

Verlaine, Paul

Fröhliche Heilige und traurige Sünder. Gedichte, S. 213

Kehlmann, Daniel

Der Palast der Perspektiven. Über Gottfried Wilhelm Leibniz, S. 220

Hettche, Thomas

Großer Kant. Überlegungen zur aktuellen Verbindung von Denken und Erzählen, S. 230

Bürger, Peter

Konzentration und Expansion. Goethe über das Schöpferische, S. 241

Bosworth, David

Gewissenhaftes Denken und die Transformation der modernen Wissenschaften, S. 251

Eine gleichsam post-moderne Denkweise hat unsere Wissenschaften reformiert, mit Folgen, die wir uns noch vor Augen führen müssen. Trotz der (...)

Grünbein, Durs

Im Bauch der Wörter. Laudatio auf Aleš Šteger zum Horst-Bienek-Preis, S. 271

Lehnert, Christian

Glaube und Gedicht. Dankrede zum Eichendorff-Literaturpreis, S. 279

Huber, Wolfgang

»Seid männlich und seid stark«. Trauerpredigt auf Dieter Janz, S. 282