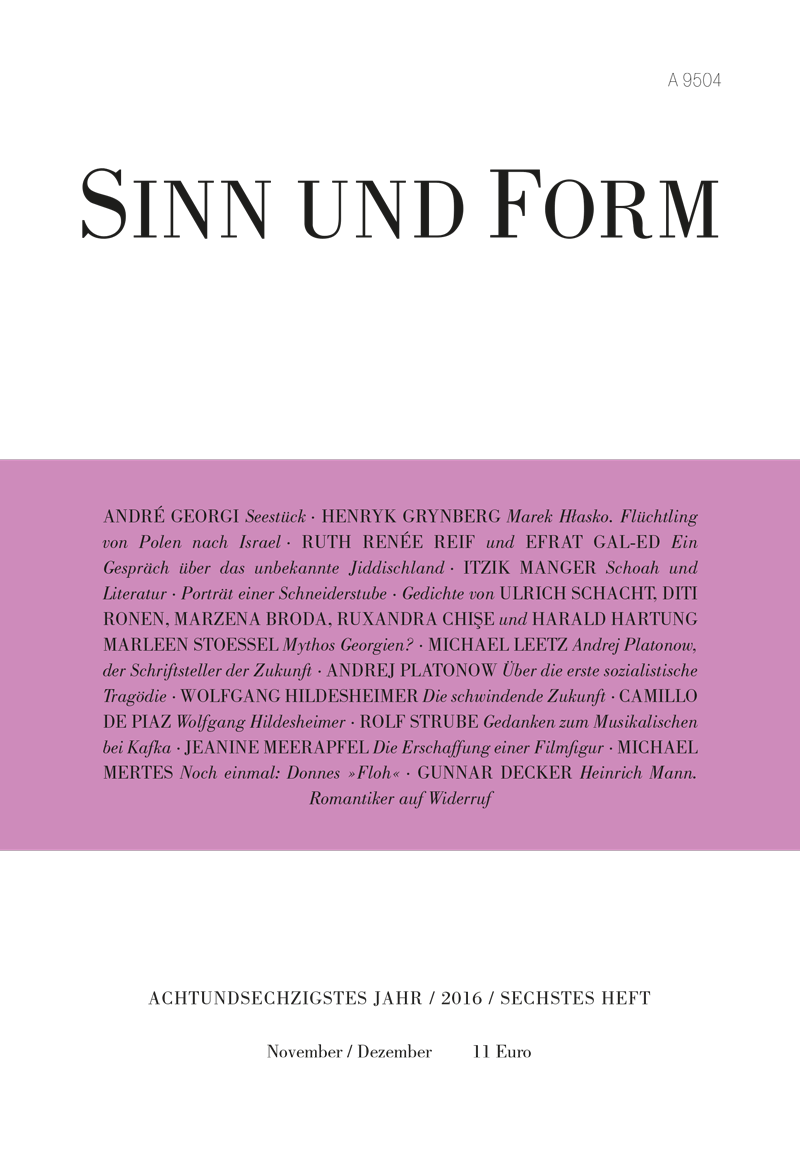

Heft 6/2016 enthält:

Georgi, André

Seestück, S. 725

Sand wie verdreckter Schnee, darüber ein Meer, das seine weißen Schaumkronen dem Strand entgegenspült, tiefblau, die Farbe des Todes, der Himmel (...)

Schacht, Ulrich

Vom Licht über Skagen. Drei Balladen, S. 732

Grynberg, Henryk

Mahetschko. Marek Hłasko, Flüchtling von Polen nach Israel, S. 735

Ronen, Diti

Kleines Drossel, S. 745

Gal-Ed, Efrat

Das unbekannte Jiddischland. Ein Gespräch mit Ruth Renée Reif über Itzik Manger, S. 753

RUTH RENÉE REIF: Der »Prinz der jiddischen Ballade« wurde Itzik Manger genannt. Isaac Bashevis Singer sah in ihm einen »jiddischen Baudelaire«, (...)

Manger, Itzik

Schoah und Literatur, S. 762

Manger, Itzik

Porträt einer Schneiderstube, S. 765

Broda, Marzena

Jetzt kann alles geschehen, S. 775

Stoessel, Marleen

Mythos Georgien?, S. 779

Dies sind nur tastende Worte der Annäherung an ein Land, eine Stadt, Tbilisi, die sich mir vor allem im Hitzeschleier zeigte, in einer Dunstglocke, (...)

Leetz, Michael

»Der erste, der wirklich alles verstanden hat«. Andrej Platonow, der Schriftsteller der Zukunft, S. 790

Im Dezember 1934 bereitet den Redakteuren des Almanachs »Zwei Fünfjahrpläne« ein Beitrag großes Kopfzerbrechen. Er umfaßt nur wenige Seiten, (...)

Platonow, Andrej

Über die erste sozialistische Tragödie, S. 800

Chişe, Ruxandra

Heute wird die Nacht in den Gräsern bleiben. Gedichte, S. 804

Hildesheimer, Wolfgang

Die schwindende Zukunft. Vierte verworfene Fassung. Mit einer Vorbemerkung von Franka Köpp, S. 808

de Piaz, Camillo

Nachruf auf Wolfgang Hildesheimer, S. 820

Hartung, Harald

Vaters Musik. Gedichte, S. 824

Strube, Rolf

Warum schweigen die Sirenen? Gedanken zum Musikalischen bei Kafka, S. 827

Meerapfel, Jeanine

Über Phantasie und Biographie. Die Erschaffung einer Filmfigur, S. 839

Mertes, Michael

Noch einmal: Donnes »Floh«, S. 844

Decker, Gunnar

Ein Romantiker auf Widerruf. Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis 2016, S. 846