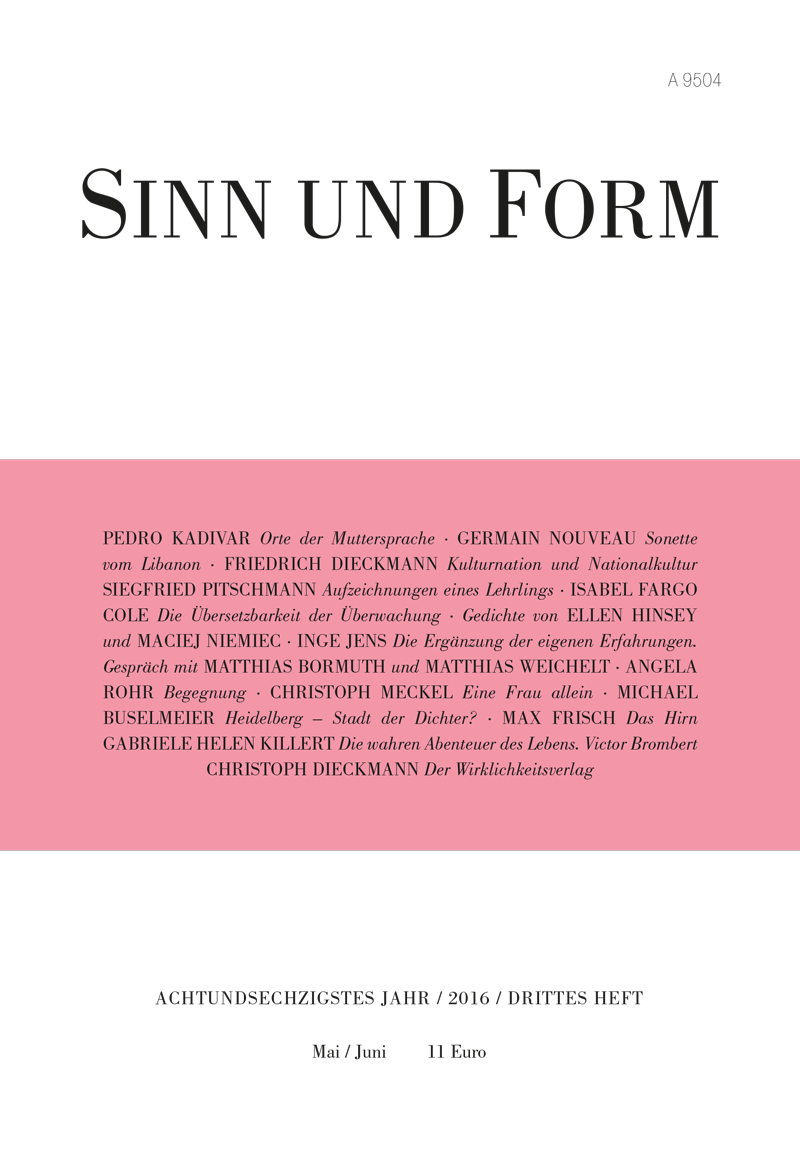

Heft 3/2016 enthält:

Kadivar, Pedro

Orte der Muttersprache. Aus dem Kleinen Buch der Migrationen, S. 293

Nouveau, Germain

Sonette vom Libanon und andere Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Frank Stückemann, S. 302

Dieckmann, Friedrich

Kulturnation und Nationalkultur. Von alten und neuen Herausforderungen, S. 312

Pitschmann, Siegfried

Aufzeichnungen eines Lehrlings. Mit einer Vorbemerkung von Kristina Stella, S. 323

Vorbemerkung Siegfried Daniel Pitschmann, ein kaum bekannter ostdeutscher Meister der Short story, wurde am 12. Januar 1930 im niederschlesischen (...)

Cole, Isabel Fargo

Die Übersetzbarkeit der Überwachung. Zu Wolfgang Hilbigs Roman »Ich«, S. 332

Jens, Inge

Die Ergänzung der eigenen Erfahrungen. Ein Gespräch über Schriftsteller und Editionen mit Matthias Bormuth und Matthias Weichelt, S. 341

MATTHIAS WEICHELT: Frau Jens, Sie haben sich vor allem als Herausgeberin einen Namen gemacht, seit Sie in den frühen sechziger Jahren die Briefe (...)

Niemiec, Maciej

Skizze der Flut. Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Renate Schmidgall, S. 353

Rohr, Angela

Begegnung. Mit einer Nachbemerkung von Gesine Bey, S. 359

Meckel, Christoph

Eine Frau allein, S. 372

Hinsey, Ellen

Über den Kampf mit dem Engel. Gedichte, S. 391

Buselmeier, Michael

Heidelberg - Stadt der Dichter?, S. 399

Das Thema erlaubt, ja verlangt es, wie jedes andere hinterfragt zu werden. »Heidelberg – Stadt der Dichter«, ohne Fragezeichen hingesetzt – (...)

Frisch, Max

Das Hirn. Eine Notiz. Mit einer Vorbemerkung von Margit Unser, S. 415

Killert, Gabriele Helen

Die wahren Abenteuer des Lebens. Über Victor Brombert, S. 418

Dieckmann, Christoph

Der Wirklichkeitsverlag. Laudatio zur Verleihung des Kurt-Wolff-Preises an den Ch. Links Verlag, S. 421