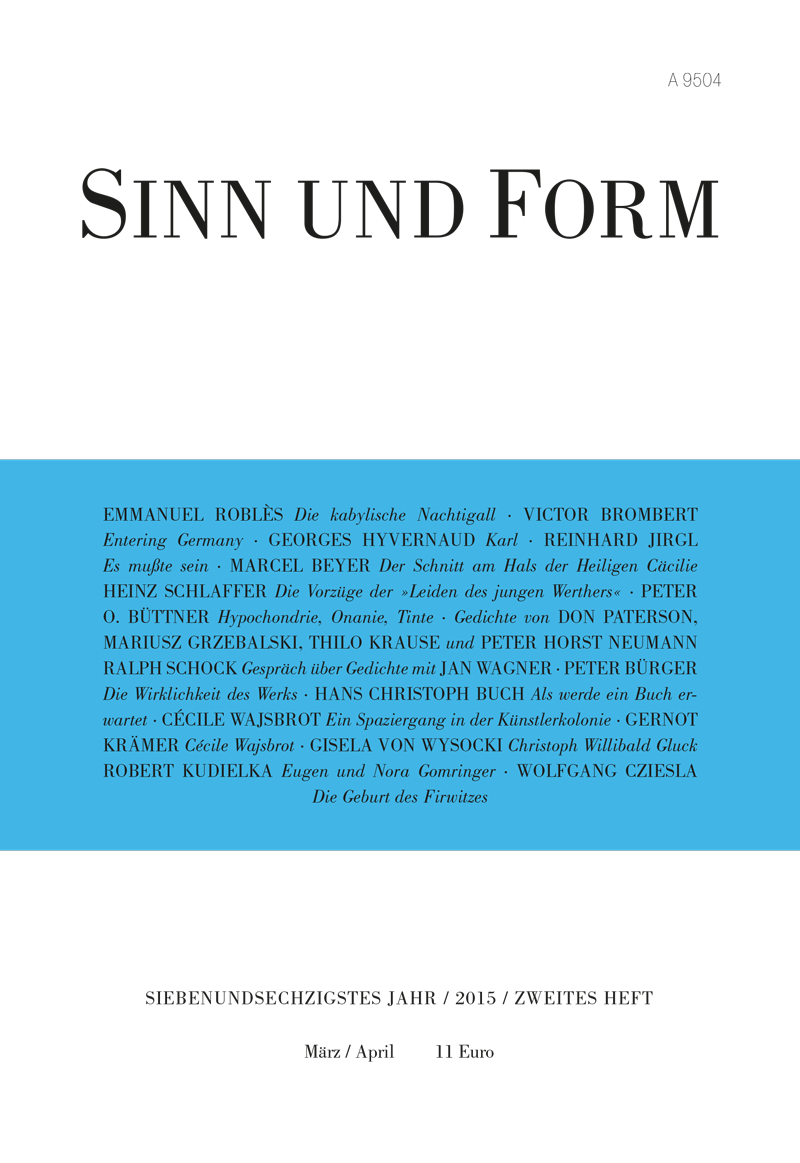

Heft 2/2015 enthält:

Roblès, Emmanuel

Die kabylische Nachtigall, S. 149

Paterson, Don

Der Schauder in der linken Hand. Gedichte, S. 156

Brombert, Victor

Entering Germany. Die Schlacht im Hürtgenwald 1944, S. 159

Hyvernaud, Georges

Karl, S. 168

Grzebalski, Mariusz

Der grüne Schnee. Gedichte, S. 173

Jirgl, Reinhard

Es mußte sein, S. 175

Beyer, Marcel

Der Schnitt am Hals der Heiligen Cäcilie, S. 185

Schlaffer, Heinz

Die Vorzüge der »Leiden des jungen

Werthers«, S. 195

Leicht ist es, Goethes »Werther« ein vorzügliches Buch zu nennen, schwer jedoch, diese Vorzüge zu bestimmen. ›Vorzüge‹ soll wörtlich (...)

Büttner, Peter O.

Federschreiben in Zeiten der Aufklärung. Hypochondrie, Onanie, Tinte, S. 205

Krause, Thilo

Nur ein paar Vögel. Gedichte, S. 211

Schock, Ralph

»Eine andere Wahrnehmung der Welt«.

Ein Gespräch über Gedichte mit Jan Wagner, S. 214

RALPH SCHOCK: Ihr neuer Gedichtband »Regentonnenvariationen« ist vor einigen Monaten erschienen. Ich habe Sie in Frankfurt während der Buchmesse (...)

Neumann, Peter Horst

In Muzot bei Rilke. Gedichte, S. 229

Bürger, Peter

Die Wirklichkeit des Werks. Zur Ästhetik Rainer Maria Rilkes und Lou Andreas-Salomés, S. 232

Buch, Hans Christoph

Als werde ein Buch erwartet. Erinnerungen an den Literaturbetrieb (I), S. 242

1 »Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet.« Diese Definition der (...)

Wajsbrot, Cécile

Echos eines Spaziergangs in der Künstlerkolonie, S. 253

Krämer, Gernot

Literatur als geteilte Erfahrung. Laudatio auf Cécile Wajsbrot, S. 267

Wysocki, Gisela von

Einer, dem der Kragen zu eng wurde. Über Christoph Willibald Gluck, S. 270

Kudielka, Robert

Sternbilder, Atem und Stimme. Über Eugen und Nora Gomringer, S. 275

Cziesla, Wolfgang

Die Geburt des Firwitzes, S. 278