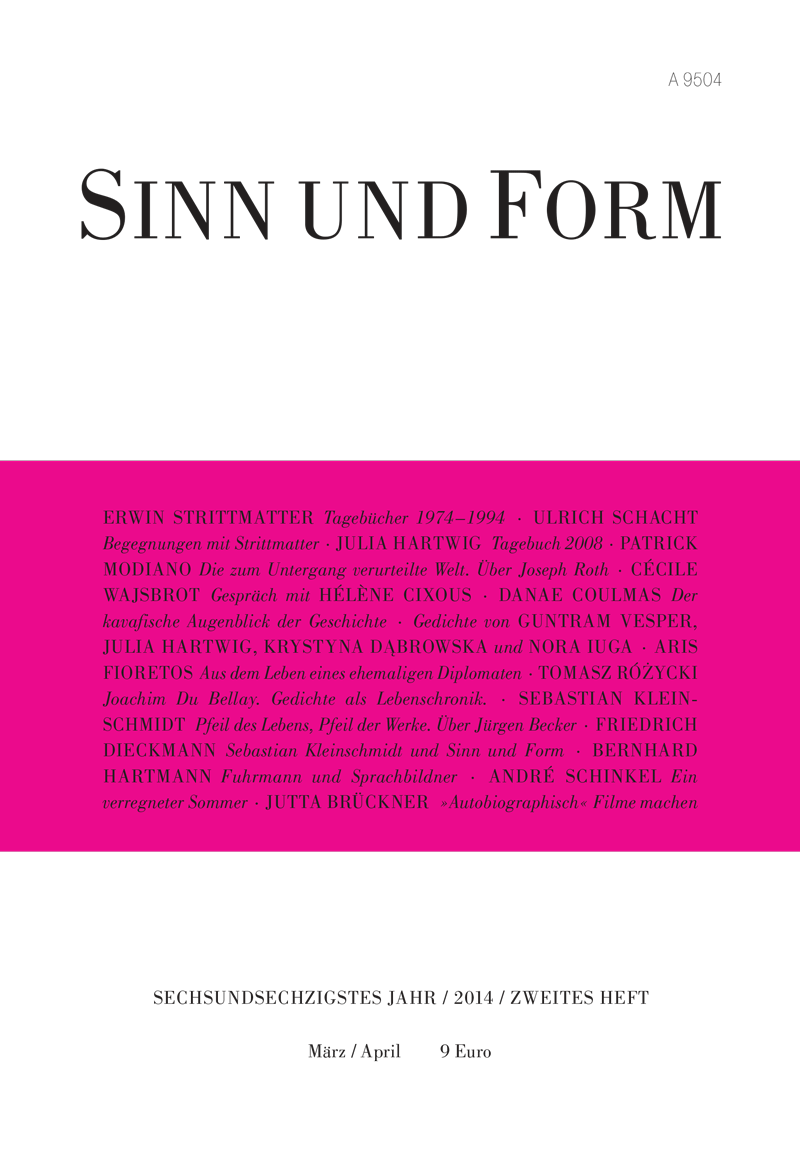

Heft 2/2014 enthält:

Strittmatter, Erwin

»Ich denke, es war so.« Aus den Tagebüchern 1974 - 1994, S. 149

Schacht, Ulrich

Dem Geheimnis der Glaubwürdigkeit auf die Spur kommen. Begegnungen mit Erwin Strittmatter, S. 170

I Warum einer Bäcker werden will? In meinem Fall erinnere ich mich an den Grund genau. Ich war gerade mal vierzehn, die Lust am Spielen war immer (...)

Vesper, Guntram

Wandertag, S. 182

Hartwig, Julia

»Es gibt eine Poesie der Ordnung und eine Poesie des Wahns«. Aus dem Tagebuch 2008, S. 189

Hartwig, Julia

Wohin gehöre ich. Amerikanische Gedichte, S. 196

DIESER SONNENUNTERGANG

Dieser unvergleichliche Sonnenuntergang, dargebracht im täglichen Opfer.

Ite missa est. Der Tag ist vorüber. Der (...)

Modiano, Patrick

Die zum Untergang verurteilte Welt. Über Joseph Roth, S. 203

Wajsbrot, Cécile

»Osnabrück ist das verlorene Paradies, nur nicht für mich.« Gespräch mit Hélène Cixous, S. 214

Vorbemerkung Ich hatte in den siebziger Jahren einiges von Hélène Cixous gelesen, vor allem »Angst«, aber auch ihre Essays, ich wußte von (...)

Coulmas, Danae

Der kavafische Augenblick der Geschichte. Eine Prosopographie, S. 223

Dąbrowska, Krystyna

Das Bett von Kavafis. Gedichte, S. 237

Fioretos, Aris

Termiten. Aus dem Leben eines ehemaligen Diplomaten, S. 239

Iuga, Nora

Eine Reise ans Ende der Welt. Gedichte, S. 244

Różycki, Tomasz

Gedichte als Lebenschronik. Über Joachim Du Bellay, S. 247

Ich weiß nicht, warum ich diese Gedichte gefunden habe, die Frage ist sogar etwas absurd. Von allen möglichen Gründen, potentiellen und realen (...)

Kleinschmidt, Sebastian

Der Pfeil des Lebens und der Pfeil der Werke. Laudatio zum Günter-Eich-Preis auf Jürgen Becker, S. 256

Der polnische Dichter Adam Zagajewski hat vor vielen Jahren ein langes, wehmütiges Gedicht mit dem Titel »Elektrische Elegie« geschrieben. Es (...)

Dieckmann, Friedrich

»Insel in sehr unterschiedlichen Meeren.« Sebastian Kleinschmidt und Sinn und Form, S. 265

Hartmann, Bernhard

Ob Sprachbildner, ob Fuhrmann – ich bin Übersetzer. Dankrede zum Karl-Dedecius-Preis, S. 273

Schinkel, André

Topographie eines verregneten Sommers. Dankrede zum Walter-Bauer-Preis, S. 275

Brückner, Jutta

»Autobiographisch« Filme machen, S. 278