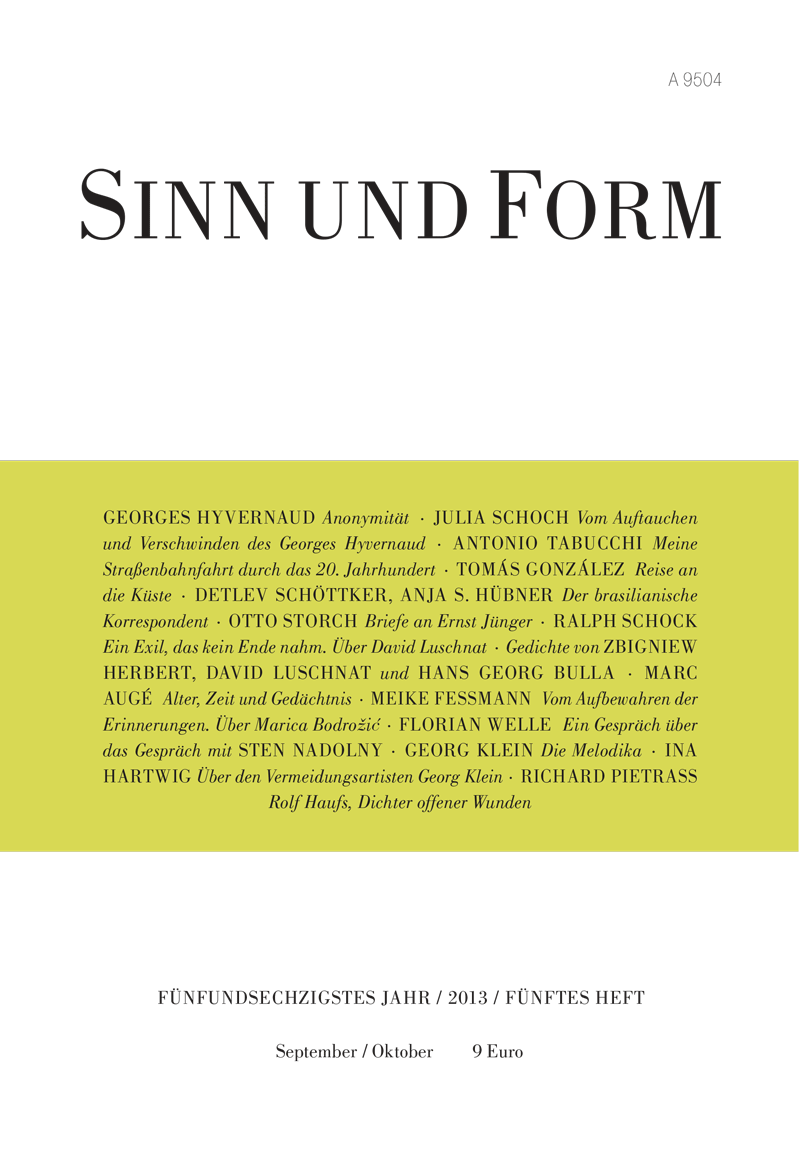

Heft 5/2013 enthält:

Hyvernaud, Georges

Anonymität, S. 629

Schoch, Julia

Literatur als Rache. Vom Auftauchen und Verschwinden des Georges Hyvernaud, S. 636

I Die Aufmerksamkeit, die einem Schriftsteller zuteil wird, ist nicht nur von seinem literarischen Können abhängig. In beträchtlichem Maße (...)

Herbert, Zbigniew

Ein Fels der im Meere wächst und nicht benannt werden will. Gedichte, S. 643

Tabucchi, Antonio

Meine Straßenbahnfahrt durch das 20. Jahrhundert, S. 647

González, Tomás

Reise an die Küste, S. 657

Für Don Gabriel

diese Geschichte, die aus dem wenigen entstand, das ich weiß oder erinnere, und dem unendlich vielen, das ich nicht weiß (...)

Hübner, Anja S. und Schöttker, Detlev

Der brasilianische Korrespondent. Auf der Suche nach Otto Storch, S. 672

In einer der Aufzeichnungen über den Begriff der Geschichte, an denen Walter Benjamin bis kurz vor seinem Tod im September 1940 arbeitete, steht (...)

Storch, Otto

Briefe an Ernst Jünger 1936-1939. Mit Kommentaren von Detlev Schöttker und Anja S. Hübner, S. 685

Schock, Ralph

Ein Exil, das kein Ende nahm. Über David Luschnat, S. 707

Am 19. November 1934 schickte Joseph Roth einen verzweifelten Bittbrief in die Schweiz. Ein Kollege war in Not: »Lieber Herr Carl Seelig, (...)

Luschnat, David

Die Nacht schmilzt wie Wachs. Gedichte, S. 715

Bulla, Hans Georg

Die meergrauen Seiten. Gedichte, S. 718

Augé, Marc

Alter, Zeit und Gedächtnis, S. 721

Feßmann, Meike

Vom Aufbewahren der Erinnerungen. Über Marica Bodrozic, S. 731

Nadolny, Sten

»Das Schweigen gehört dazu«. Ein Gespräch über das Gespräch mit Florian Welle, S. 739

Klein, Georg

Die Melodika, S. 751

Hartwig, Ina

Mit dem Kitsch gegen den Kitsch. Über den Vermeidungsartisten Georg Klein, S. 757

Pietraß, Richard

Dichter offener Wunden. Grabrede für Rolf Haufs, S. 762