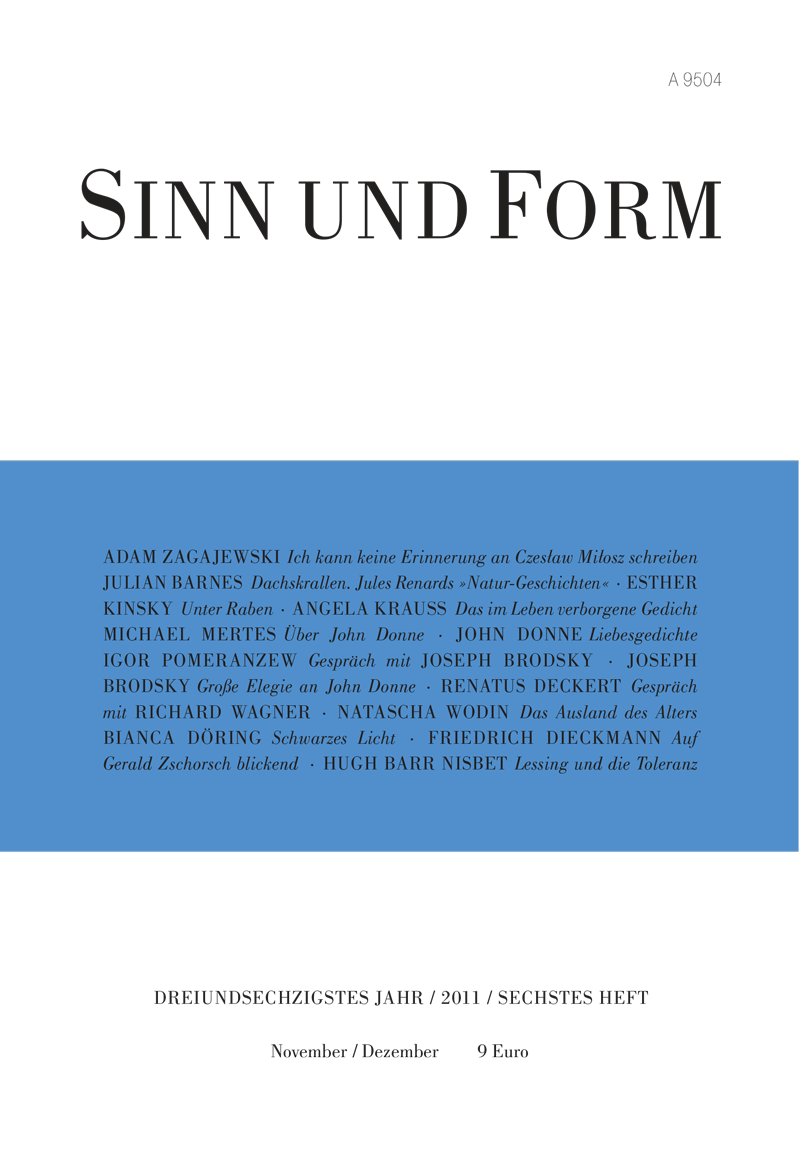

Heft 6/2011 enthält:

Zagajewski, Adam

Ich kann keine Erinnerung an Czeslaw Milosz schreiben, S. 725

Barnes, Julian

Dachskrallen. Jules Renards »Natur-Geschichten«, S. 732

Kinsky, Esther

Unter Raben, S. 739

Krauß, Angela

Das im Leben verborgene Gedicht, S. 743

Im Frühling 2005 war es, als mich Paul Michael Lützeler im Rahmen des Max-Kade-Programms an die Washington University nach St. Louis einlud, mit (...)

Mertes, Michael

Geometrie, Himmelsmechanik und Kosmologie der Liebe. Über John Donne, S. 758

Donne, John

Liebesgedichte. Übertragen von Michael Mertes, S. 762

Pomeranzew, Igor

Gespräch mit Joseph Brodsky über John Donne, S. 782

Brodsky, Joseph

Große Elegie an John Donne, S. 787

Deckert, Renatus

»Das ist eine untergegangene Welt.« Gespräch mit Richard Wagner, S. 793

RENATUS DECKERT: Ihre Eltern haben Sie Richard Wagner genannt. Das kann ja kaum Zufall sein. Gehe ich recht in der Annahme, daß Ihre Eltern (...)

Wodin, Natascha

Das Ausland des Alters, S. 814

Zuerst hatte sie geglaubt, die Schwäche, mit der sie eines Morgens aufgewacht war, sei eine der ganz gewöhnlichen kleinen Unpäßlichkeiten, die (...)

Döring, Bianca

Schwarzes Licht, S. 838

Dieckmann, Friedrich

Auf Gerald Zschorsch blickend, S. 847

Nisbet, Hugh Barr

Lessing und die Toleranz, S. 851