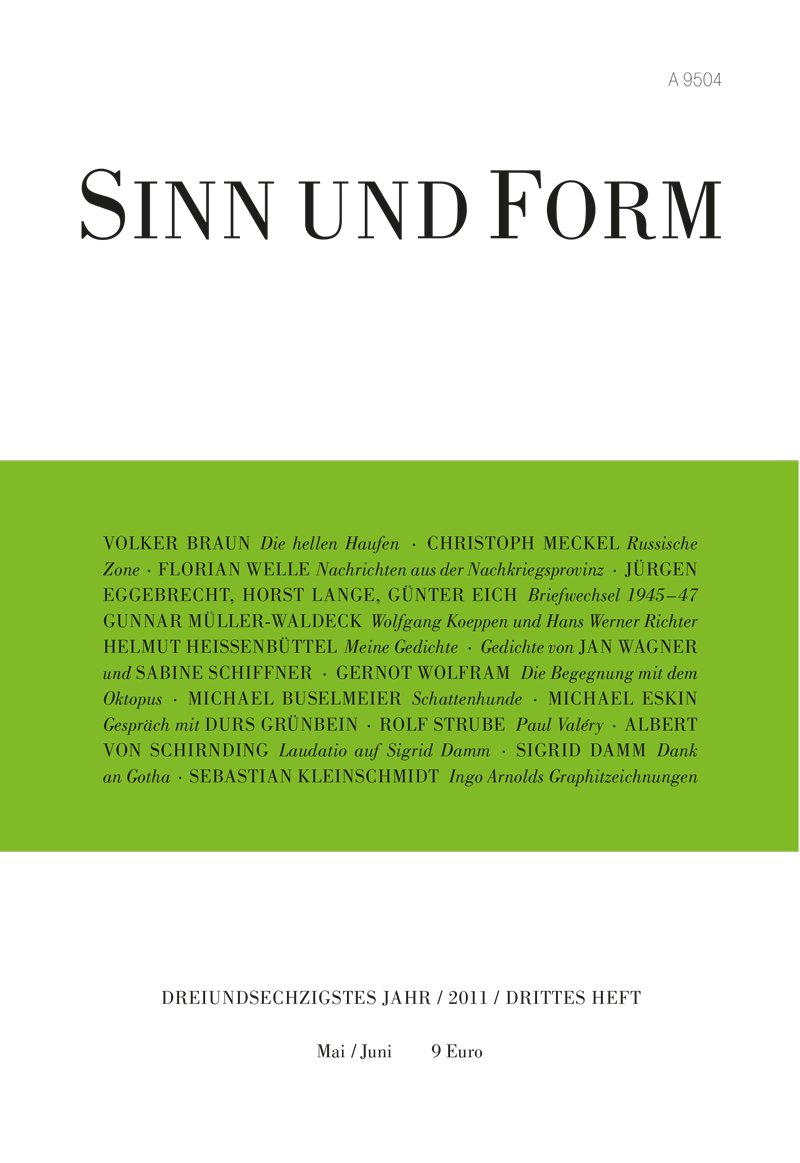

Heft 3/2011 enthält:

Braun, Volker

Die hellen Haufen, S. 293

Meckel, Christoph

Russische Zone, S. 304

Die letzten Tage des Kriegs und die ersten des Nachkriegs glichen einander grau in grau. Für das Wort Frieden war die Zeit zu früh, ich hatte es (...)

Welle, Florian

Nachrichten aus der Nachkriegsprovinz. Günter Eich, Jürgen Eggebrecht, Horst Lange, S. 322

Jürgen Eggebrecht und Günter Eich kannten sich und kannten sich doch nicht: 1927, in der von Klaus Mann und Willi R. Fehse verantworteten (...)

Eich, Günter

Briefwechsel 1945-47, S. 330

Müller-Waldeck, Gunnar

Wolfgang Koeppen an Hans Werner Richter: »Wir hätten uns treffen sollen«. Zweimal Jugend in Pommern, S. 354

Heißenbüttel, Helmut

Meine Gedichte, S. 364

Wagner, Jan

Gedichte, S. 375

Schiffner, Sabine

Gedichte, S. 379

Wolfram, Gernot

Die Begegnung mit dem Oktopus, S. 382

Buselmeier, Michael

Schattenhunde / Nachträge zu Dante, S. 386

Grünbein, Durs

Tauchen mit Descartes. Gespräch mit Michael Eskin, S. 389

MICHAEL ESKIN: Sie haben einmal gesagt, »Der cartesische Taucher« sei Ihr vielleicht wichtigstes Buch. Könnten Sie das näher erläutern? DURS (...)

Strube, Rolf

Von der Musik der Ideen. Paul Valéry - Dichter, Philosoph, Europäer, S. 403

Paul Valéry hat zeitlebens über die Sprache nachgedacht. »Den Dichter«, sagt er einmal, erkennt man »an der einfachen Tatsache, daß er den (...)

Schirnding, Albert von

Nel gotha della letteratura contemporanea tedesca... Laudatio auf Sigrid Damm, S. 415

Damm, Sigrid

Dank an Gotha, S. 421

Kleinschmidt, Sebastian

Bleistift - Brücke nach Hause. Ingo Arnolds Graphitzeichnungen, S. 425