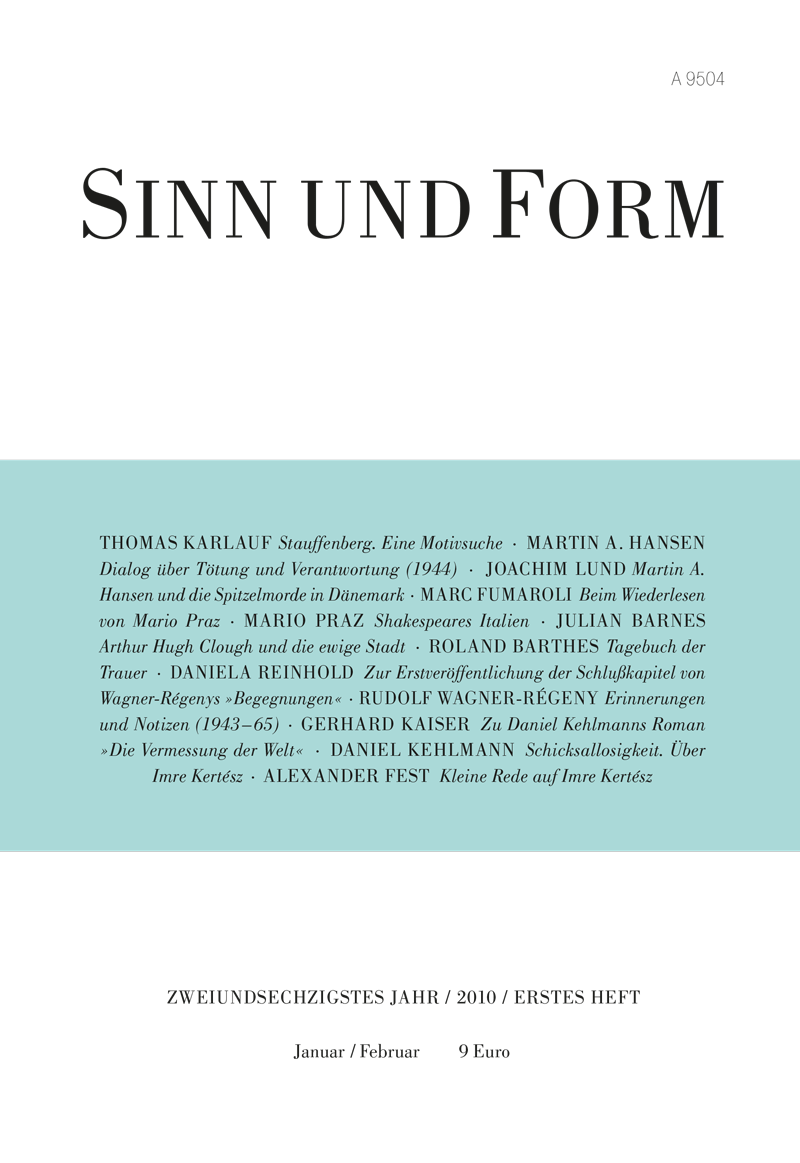

Heft 1/2010 enthält:

Karlauf, Thomas

Stauffenberg. Eine Motivsuche, S. 5

Nichts unheimlicher im Leben der Völker als das

langsame Nachwirken der historischen Schuld.

Treitschke

Wie die meisten Autoren, die sich (...)

Hansen, Martin A.

Dialog über Tötung und Veranwortung (1944), S. 18

Lund, Joachim

Den Feind bekämpft man nicht mit Vaterlandsliedern. Martin A. Hansen und die Spitzelmorde in Dänemark, S. 27

Fumaroli, Marc

Beim Wiederlesen von Mario Praz, S. 35

Aber ich weiß auch, daß man oft meint, ich

sage etwas Neues, wenn ich etwas Altes sage,

das aber die meisten noch nie gehört haben. (...)

Praz, Mario

Shakespeares Italien, S. 55

Barnes, Julian

In Rom weilend... Arthur Hugh Clough und die ewige Stadt, S. 71

Barthes, Roland

Tagebuch der Trauer, S. 78

Reinhold, Daniela

Distanz und Unverständnis. Zur Erstveröffentlichung der beiden Schlußkapitel von Rudolf Wagner-Régenys »Begegnungen«, S. 83

Wagner-Régeny, Rudolf

Erinnerungen und Notizen (1943-65), S. 92

Aus dem Archiv der Akademie der Künste Es ist unwahrscheinlich, und nur der Erlebende vermag es zu bestätigen, daß eine restlose Zerstörung (...)

Kaiser, Gerhard

Erzählen im Zeitalter der Naturwissenschaft. Zu Daniel Kehlmanns Roman »Die Vermessung der Welt«, S. 122

Kehlmann, Daniel

Schicksallosigkeit. Rede auf Imre Kertész, S. 135

Fest, Alexander

Kleine Rede auf Imre Kertész, S. 139