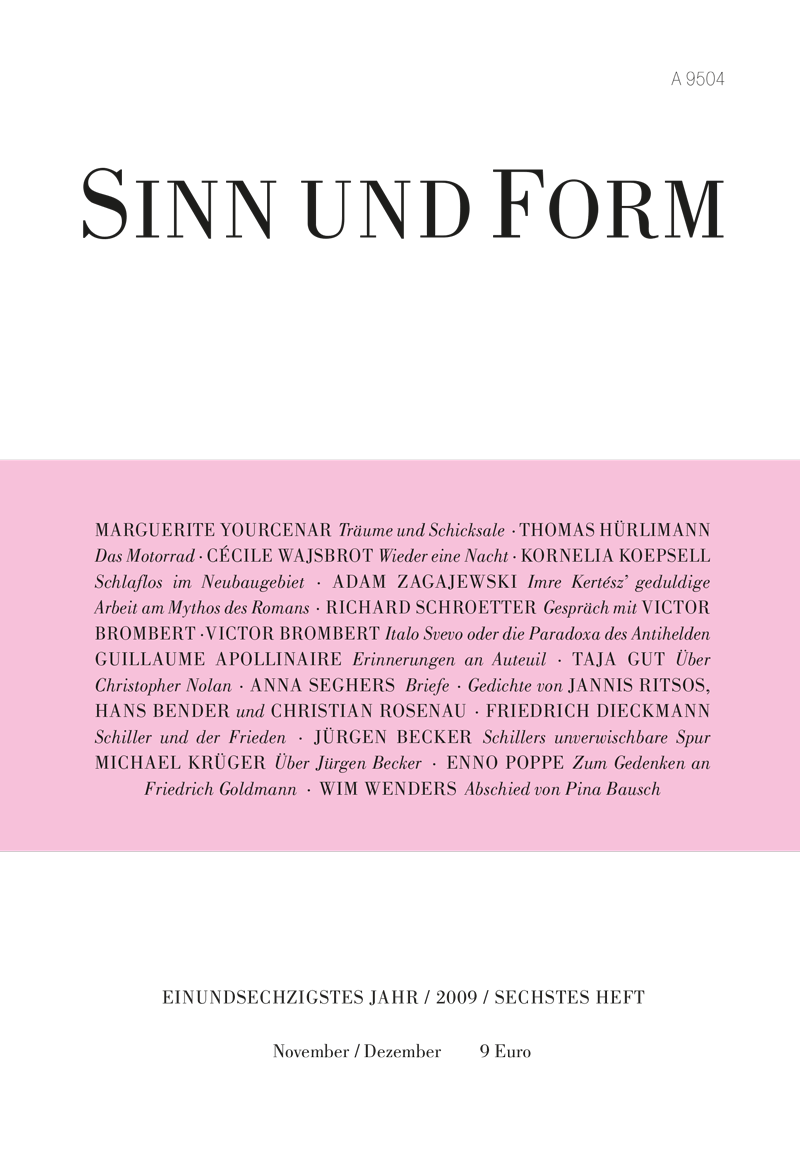

Heft 6/2009 enthält:

Yourcenar, Marguerite

Träume und Schicksale, S. 725

Die Wachenden haben eine einzige und

gemeinsame Welt, die Schlafenden aber

wenden sich ihrer eigenen Welt zu.

Heraklit von Ephesus

(...)

Hürlimann, Thomas

Das Motorrad, S. 741

Wajsbrot, Cécile

Wieder eine Nacht, S. 745

Wieder eine Nacht, in der ich nicht schlafe. Ich hatte auf Schlaf gehofft; als ich ins Bett ging, konnte ich die Müdigkeit schon fast mit Händen (...)

Koepsell, Kornelia

Schlaflos im Neubaugebiet. Gedichte, S. 747

Zagajewski, Adam

Über die Treue. Imre Kertész' geduldige Arbeit am Mythos des Romans, S. 751

Im Prado hängt ein Bild von Francisco de Zurbarán, das Christus am Kreuz zeigt; zu seinen Füßen stehen aber nicht die traditionellen Figuren der (...)

Brombert, Victor

Gespräch mit Richard Schroetter. »Wir ahnten nicht, was kommen würde«, S. 757

RICHARD SCHROETTER: Man kennt Sie als einen der führenden amerikanischen Komparatisten, als Romanisten und Literaturkritiker, aber auch aus dem Film (...)

Brombert, Victor

Italo Svevo oder die Paradoxa des Antihelden, S. 768

Apollinaire, Guillaume

Erinnerungen an Auteuil, S. 783

Gut, Taja

In die Sprache gerettet. Über Christopher Nolan, S. 788

Seghers, Anna

Briefe, S. 798

Ritsos, Jannis

Aus den »Tanagra-Figuren« (Januar 1967), S. 804

Bender, Hans

Zwölf Vierzeiler, S. 807

Rosenau, Christian

Gedichte, S. 810

Dieckmann, Friedrich

Schiller und der Frieden, S. 814

Becker, Jürgen

Schillers unverwischbare Spur, S. 841

Krüger, Michael

»So war es, wie Du erzählst, aber dann sagtest Du: Alles war anders.« Über Jürgen Becker, S. 846

Poppe, Enno

Zum Gedenken an Friedrich Goldmann, S. 852

Wenders, Wim

Was Menschen mit ihren Bewegungen sagen. Die Kunst der Pina Bausch, S. 854

Festrede zum Frankfurter Goethepreis 2008

In unserer Gesellschaft ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben es immer häufiger mit (...)