Recherchierbar sind hier alle Beiträge von heute zurück bis einschließlich 1949.

Bestellbar sind, sofern nicht anders vermerkt, alle Hefte der letzten Jahre bis einschließlich 1992.

Als PDF-Download stehen alle Ausgaben von 2019 bis heute zur Verfügung.

-

1/2018

Heft 1/2018 enthält:

Prischwin, Michail

»Glücklich unsere Erben, die unsere Zeit nur lesen werden.« Aus dem Tagebuch 1930. Mit einer Vorbemerkung von Eveline Passet, S. 5Vorbemerkung Ich kann der Gesellschaft nur aus einem Abstand zu ihr in versunkenem Nachdenken nützlich sein.

1. Juni 1928 Wie soll man (...)LeseprobeRanga, Dana

Cosmos! Gedichte, S. 28Murawjowa, Irina

Die Gestrigen, S. 33Sobol, Michal

Herr Orkusz. Gedichte, S. 42Köpp, Ulrike

Neues Leben und Gemeinschaft. Zum Reformstreben in der Moderne, S. 46Die Stalinallee, jene für ihre Architektur bewunderte wie verhöhnte Prachtstraße in der östlichen Mitte Berlins, ist eine Chiffre für den (...)

LeseprobeRosenau, Christian

Helden sagen. Gedichte, S. 61Habbal, Rasha

Ich erlaube dir nicht, mich zurückzulassen, S. 65Antoon, Sinan

Die schmale Stelle am Tor. Gedichte, S. 75Demus, Jakob

Nachtschau, S. 78Stárková, Magdaléna

Die Nacht verteilt. Gedichte, S. 87Wegmann, Christoph

Der Kanzler und die Sängerin. Aus Theodor Fontanes »Musée imaginaire«, S. 90Theodor Fontane besaß nicht besonders viele Bilder, sein Kopf aber war voll davon. Voller Fresken, Graffiti, Denkmäler, Zeitungsillustrationen, (...)

LeseprobeNolte, Paul

Handschrift und Helfer. Thomas Nipperdeys »Deutsche Geschichte«, S. 98Thill, Hans

Schafwinter. Gedichte, S. 112Kleinschmidt, Sebastian

Vom Unheil des Erkennens. Hartmut Langes erster Novellenband, S. 115Rothmann, Ralf

Dunkler Umriß – Kleist und das Glück. Dankrede zum Kleist-Preis 2017, S. 125Heinemann, Elke

Under Cover. James Kirkups Erzählung über Heinrich von Kleist und Thomas Pynchon, S. 128Ansull, Oskar

Aspekt einer schwierigen Identitätsfindung. Karl Emil Franzos, Walter Benjamin, Ludwig Strauß, Paul Celan, S. 134Krieger, Hans

»Zieh den Mondkork aus der Nacht!« Noch einmal Christine Lavant: ein Nachtrag zu Werk und Rang, S. 136

Printausgabe bestellen

2/2018Heft 2/2018 enthält:

Appelfeld, Aharon

Am Rande unserer Stadt, S. 149Appelfeld, Aharon

»Deutsch sollte meine Sprache sein, sie wurde es leider nicht«. Ein Gespräch mit Achim Engelberg über Literatur, Vergangenheit und Gegenwart , S. 168ACHIM ENGELBERG: Etliche Autoren, die über den Völkermord an den europäischen Juden oder die Schrecken der Lagerwelt des 20. Jahrhunderts (...)

LeseprobeBerg, Yonatan

Totes Meer. Gedichte, S. 176Amiel, Irit

Leben (vorläufiger Titel), S. 180Zagajewski, Adam

Ein Tropenwald von Erinnerungen. Gedichte, S. 205Venclova, Tomas

Der Fürst und sein Zar. Briefe aus dem Exil, S. 209Manchmal denke ich, man sollte alle Länder der Welt in zwei Klassen einteilen – in Immigrations- und Emigrationsländer. Man könnte mir (...)

LeseprobePopescu, Marius Daniel

Der Fliegenfotograf. Gedichte , S. 219Wiegler, Paul

Gabriele. Romanfragment (Sommer 1945). Mit einer Vorbemerkung von Gernot Krämer, S. 222Wiegler, Paul

Autobiographische Skizze, S. 241Othenin-Girard, Corinne

Permanente Exilantin. Gedicht, S. 245Zimmermann, Hans Dieter

Eine Zeitlang ist man auf der Welt. Erinnerungen an Franz Tumler, S. 247Schulz, Christiane

Mit dem Fluß treten die Augen über das Ufer. Gedichte, S. 255Geiser, Christoph

Der Neandertaler von Darmstadt, S. 258Das Auge Gottes, übrigens, war auch noch nicht im Bus. Ja, vielleicht war das säumige Auge Gottes überhaupt der Grund, warum der Bus, der sich (...)

LeseprobeHabel, Sabrina

Der Kritiker und die Resignation, S. 269Mosebach, Martin

Der Aquarellblock als Tagebuch. Über die Malerin Elisabeth von Förster, S. 272Hensel, Kerstin

Der Einbruch der Nacht in den Morgen. Zu Wolfgang Hilbig, S. 274Lewitscharoff, Sibylle

»Menschliches Wesen / Was ist’s gewesen«. Über Paul Gerhardt, S. 276Schulze, Ingo

Die Auflehnung gegen das Unausweichliche. Nachruf auf Silvia Bovenschen, S. 279

Printausgabe bestellen

3/2018Heft 3/2018 enthält:

Mosebach, Martin

Wiedersehen mit Rom, S. 293Mit fünfzehn Jahren habe ich Rom zum ersten Mal betreten, eine Schwester meiner Mutter lud mich ein; wir wohnten in einem kleinen Hotel nahe der Via (...)

LeseprobeKienlechner, Sabina

Ingeborg, ein letztes Mal, S. 308I Drei- oder sogar viermal in ihrem Leben kam Ingeborg Bachmann nach Rom, um hier eine Weile zu leben. Wir waren immer schon da: in den fünfziger (...)

LeseprobeIvanova, Mirela

In den Augen des Windes. Gedichte, S. 320Bürger, Christa

Emmy Hennings' Weg zu Hugo Ball, S. 322»Nachdem ich dreißig Jahre lang gegangen war, bemerkte ich urplötzlich, daß ich mich in der Sackgasse des Irrtums befand.« Als Emmy Hennings (...)

LeseprobeGeorgi, André

Die Hand, S. 333Grünbein, Durs

Spreekanal. Gedichte, S. 340Lorenz, Carolin

Die Pantherfrau. Sarah Kirsch als Begründerin der Interviewliteratur in der DDR, S. 344Meckel, Christoph

Vor der Zukunft. Gedichte, S. 352Ruge, Eugen

Versuch über eine aussterbende Sprache. Dresdner Rede, S. 356Delius, Friedrich Christian

Hat der Humor seinen Ernst verloren? Imre Kertész und Jan Böhmermann, Jean Paul und die »heute-show«, S. 373Poll, Wille

Kunst war sowieso nie meine Stärke. Gedichte, S. 390Klein, Georg

Arbeit am Blasator, S. 393Thier, Susanne

Revolution des Inhalts und der Form. Hundert Jahre Malik-Verlag, S. 403Weidle, Stefan

Ein Netzwerk unterirdischer Verbindungen. Laudatio zur Verleihung der Kurt-Wolff-Preise an den Elfenbein Verlag und die Edition Rugerup, S. 407Müller-Waldeck, Gunnar

Von Lappländern und Hebräern. Zur Schwedenreise Ernst Moritz Arndts, S. 412Köstler, Erwin

Intensität und Bedeutung. Zum Verhältnis von Musik und Übersetzung, S. 418Hanimann, Joseph

Übersetzer, die schicksalhaften Treuebrecher. Lobrede auf Simone Werle, S. 423

Printausgabe bestellen

4/2018Heft 4/2018 enthält:

Gumpert, Martin

Lebenserinnerungen eines Arztes. Autobiographische Aufzeichnungen. Mit einer Vorbemerkung von Jutta Ittner, S. 437Augenzeuge der Wahrheit? Eine Vorbemerkung Erst ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod wurde der jüdische Arzt und Schriftsteller Martin Gumpert (...)

LeseprobeZeller, Eva Christina

Löwe und Seehund. Gedichte, S. 457Lehr, Thomas

Der Künstlerbesuch, S. 460Ich besuche mich wie einen Kranken, mit einem Blumenstrauß, einer Schachtel Pralinen, mit Äpfeln, Bananen, Orangen, einem neuen Buch. Doch nichts (...)

LeseprobeMutis, Álvaro

Das letzte Antlitz, S. 462Karlauf, Thomas

Warum Stauffenberg? Die Motive des Attentäters und das Problem der Quellen, S. 475Meddeb, Abdelwahab

Der Traum von Samarkand. Gedicht, S. 487Beckford, William

Träume, Taggedanken und Wechselfälle des Lebens. Reise durch Deutschland (1780). Mit einer Vorbemerkung von Gernot Krämer, S. 491Vorbemerkung Mit einem einzigen Buch ist William Beckford in die Literaturgeschichte eingegangen, dem 1786 veröffentlichten orientalischen Roman (...)

LeseprobeGosmann, Uta

Isles of Skye. Gedichte, S. 508Drzazgowska, Monika

Also, mein Herz, S. 511Real, Anna

Litanei von der Kindererholung. Gedicht, S. 525Seibt, Gustav

Herman Grimms »Goethe«, S. 533Pitzke, Christine

Überstunden in Weimar. Gedichte, S. 543Hartung, Harald

Unmöglich und leicht. Aufzeichnungen, S. 545Ziebritzki, Henning

»Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander«. Laudatio auf Michael Braun zum Alfred-Kerr-Preis 2018, S. 551Kirchmeier, Christian

Brecht, Musil und der Gesinnungsaufsatz, S. 557Röggla, Kathrin

Brechts Notizbücher, S. 559Loher, Dea

Ruft Mississippi! Dankrede zur Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises 2017, S. 564

Printausgabe bestellen

5/2018Heft 5/2018 enthält:

Strauß, Botho

Joë Bousquet oder Die ungezügelte Passivität, S. 581Bousquet, Joë

Das Abendweh, S. 586Koepsell, Kornelia

Liebesgedichte, S. 596Kappacher, Walter

August in Rom, S. 599Wagner, Jan

Aus dem Munde des Altertums. Gedanken zu Winckelmann, Freiheit und Kunst, S. 608Buselmeier, Michael

Rote Steine. Gedichte, S. 617Weichelt, Matthias und Gernot Krämer

Ein Gespräch mit Cécile Wajsbrot über Stimmen, Erinnerungen und Literatur, S. 619Wajsbrot, Cécile

Tag und Nacht, S. 634Hensel, Kerstin

Rollfeld. Gedichte, S. 640Stroińska, Dorota

»Zu groß für die Deutschen«. Berlin als Ort der polnischen Literatur, S. 642Różewicz, Janusz

Słowacki in Versailles. Eine wahre Begebenheit. Mit einer Vorbemerkung von Bernhard Hartmann, S. 651Vorbemerkung: Janusz Różewicz – ein polnisches Leben (und Nachleben) Vor fast einem Vierteljahrhundert veröffentlichte der 72jährige (...)

LeseprobeRóżewicz, Stanisław

Wie ein graues Basrelief, S. 657Reinert, Bastian

Lauter lautloses Jetzt. Gedichte, S. 665Kempker, Kerstin

Einer muß wachen. Nachtstück, S. 667Rivière, Alain

Also ist alles gesagt. Gedichte, S. 672Stölzel, Thomas

Die Länge der Kürze, S. 673Ford, Ford Madox

Arbeiten mit Conrad, S. 674I Ich möchte ein für allemal mit dem Mythos aufräumen, ich hätte Anteil daran gehabt, Conrad Englisch beizubringen, auch wenn es auf den ersten (...)

LeseprobeSweeney, Matthew

Die Eule. Gedichte, S. 678Kinsky, Esther

Weiße Räume – Lichtes Maß. Unsagbar und Ungesagt in der Übersetzung, S. 686Winkels, Hubert

Die kaum spürbare Umarmung der Toten. Laudatio zum Düsseldorfer Literaturpreis für Esther Kinsky, S. 699Grünbein, Durs

Das Pferdemassaker an der Autobahnmeisterei, S. 703Bormuth, Matthias

Der Maler Michael Triegel, S. 706Loschütz, Gert

Herburgers Lachen, S. 709Seit langem überlege ich, was das ist: ein glückliches Leben. Oder ein geglücktes. Sagt man: Ein Leben war glücklich, wenn einer erreicht hat, (...)

LeseprobeZischler, Hanns

Die zurückgebliebene Spur. Nachruf auf Karl-Ernst Herrmann, S. 712

Printausgabe bestellen

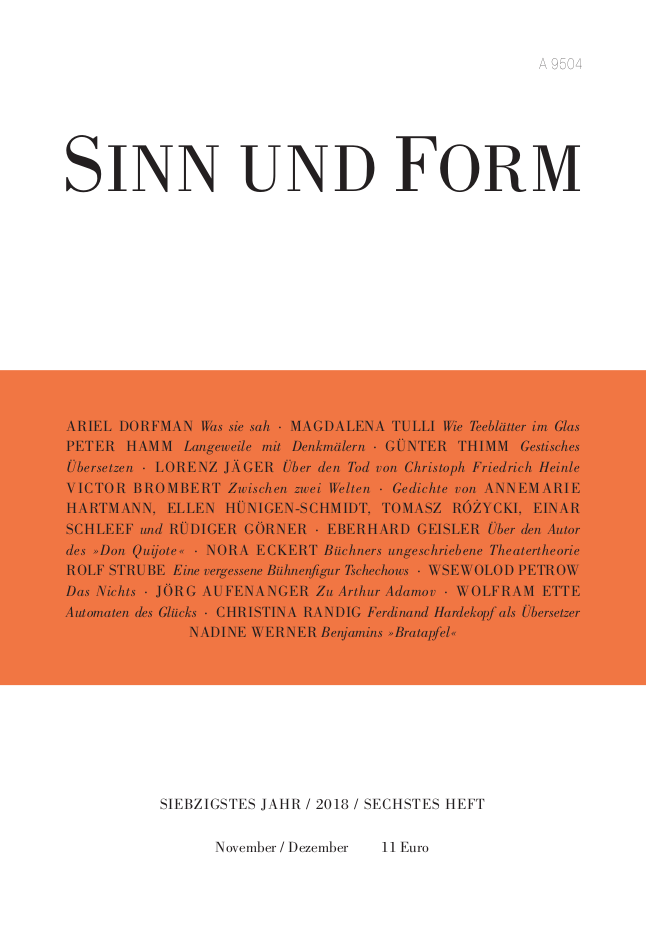

6/2018Heft 6/2018 enthält:

Dorfman, Ariel

Was sie gesehen hat, S. 725Hartmann, Annemarie

Eine Winterreise. Gedichte, S. 734Tulli, Magdalena

Wie Blätter im Teeglas, S. 737Ihre Krankheit war wie das Ende eines Imperiums. Die Armee zog sich zurück und verließ die in Zeiten vergangener Herrlichkeit besetzten (...)

LeseprobeHünigen-Schmidt, Ellen

Wie ein sich tröstendes Kind. Gedichte, S. 749Hamm, Peter

Langeweile mit Denkmälern. Ein unbekanntes Gedicht von Günter Grass und eine Erinnerung an den Dichter, S. 753Różycki, Tomasz

Der Typ, der die Welt gekauft hat. Gedichte, S. 760Thimm, Günter

Gestisches Übersetzen, S. 764Schleef, Einar

Herzkammern. Gedichte. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Ulrich Müller-Schwefe, S. 775Vorbemerkung 1. »Stinkstiefel!« Mit diesem Ausdruck bedachte der zornige Jürgen Holtz einmal im Interview den Regisseur Einar Schleef. Die (...)

LeseprobeJäger, Lorenz

Die Bewegung der Jugend. Über den Tod von Christoph Friedrich Heinle, S. 782Görner, Rüdiger

Beim Wiederlesen von »The Waste Land«. Gedicht, S. 788Brombert, Victor

Zwischen zwei Welten, S. 793Geisler, Eberhard

»Cervantes ist eigentlich immer jünger geworden«. Über den Autor des »Don Quijote« und seine geistesgeschichtliche Bedeutung, S. 804Eckert, Nora

Büchners ungeschriebene Theatertheorie, S. 816Strube, Rolf

»Meine Sache ist nur, Talent zu haben«. Eine vergessene Bühnenfigur Tschechows und die Folgen, S. 826Petrow, Wsewolod

Das Nichts. Drei Erzählungen, S. 835Aufenanger, Jörg

Arthur Adamov oder der Blick ins Nichts, S. 843Ette, Wolfram

Automaten des Glücks, S. 846I. Es gab in der Kindheit diese Kaugummiautomaten. Sie waren auf unserer Augenhöhe angebracht, dort, wo die Erwachsenen selten hinsahen, weil sich (...)

LeseprobeRandig, Christina

Ferdinand Hardekopf als Übersetzer, S. 850Werner, Nadine

Benjamins »Bratapfel«. Einblicke in die Arbeit an der »Berliner Kindheit um neunzehnhundert«, S. 853

Printausgabe bestellen