Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 1949 bis 1991 und von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 54 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 12 €/Jahr

[€ 14,00] ISBN 978-3-943297-87-4

Kostenlose Lieferung:

innerhalb Deutschlands ab 20 €,

ins Ausland ab 30 € Bestellwert.

[€ 14,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten- Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

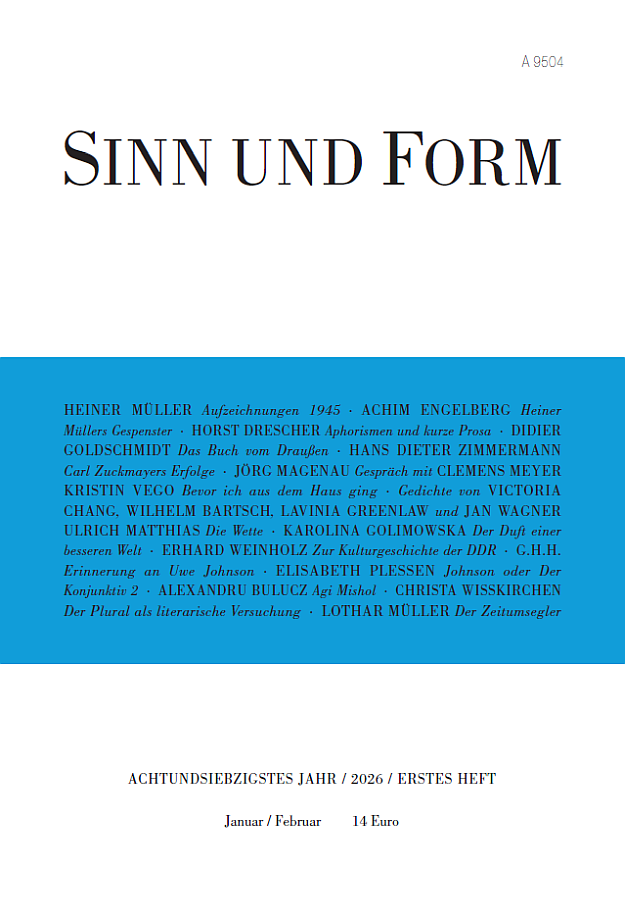

Heft 1/2026 enthält:

Müller, Heiner

»Ein Dramatiker darf keine Ansichten haben«. Aufzeichnungen 1945. Mit einer Vorbemerkung von Renate Ziemer, S. 5

Vorbemerkung

Schon als Kind entdeckte Heiner Müller das Lesen, denn sein Vater hatte eine umfangreiche Bibliothek. Weil der den Sohn für (...)

Engelberg, Achim

Heiner Müllers Gespenster, S. 14

Chang, Victoria

Obit. Gedichte, S. 26

Drescher, Horst

»Das fürchte ich von ganzem Herzen«. Aphorismen und kurze Prosa. Mit einer Vorbemerkung von Carsten Wurm, S. 30

Bartsch, Wilhelm

Hensel und Grätel. Gedichte, S. 42

Goldschmidt, Didier

Das Buch vom Draußen, S. 46

Zimmermann, Hans Dieter

Carl Zuckmayers Erfolge. Hundert Jahre »Der fröhliche Weinberg«, S. 51

Meyer, Clemens

»Die Welt ist ein unruhiger Ort«. Ein Gespräch mit Jörg Magenau über das Mysterium des Erzählens, das Raubtier Mensch und Bahnhöfe als mythologische Räume, S. 61

JÖRG MAGENAU: Ihr Roman »Die Projektoren« ist ein Jahrhundertroman, nicht nur deshalb, weil der historische Bogen von 1930 bis 2016 reicht. Er (...)

Greenlaw, Lavinia

Außerhalb des Werks. Gedicht, S. 73

Vego, Kristin

Das habe ich geschrieben, bevor ich aus dem Haus ging. Wer ist der Ich-Erzähler eines Romans?, S. 76

Ich wurde gebeten, eine kleine Poetikvorlesung zu halten: Ob ich über meine Methode sprechen könne, warum ich beim Schreiben tue, was ich tue. Ich (...)

Matthias, Ulrich

Die Wette, S. 85

Wagner, Jan

Pelze und Felle. Gedichte, S. 98

Golimowska, Karolina

Der Duft einer besseren Welt, S. 103

Weinholz, Erhard

Das schräge Dreieck oder Können wir noch einmal über die DDR-Kultur reden? , S. 109

G. H. H.

Erinnerung an Uwe Johnson, S. 121

Plessen, Elisabeth

Uwe Johnson oder Der Konjunktiv 2, S. 124

Bulucz, Alexandru

Das Hebräische als Zuhause und Versteck. Laudatio auf Agi Mishol, S. 128

Wisskirchen, Christa

Poetische Randnotizen, S. 132

Müller, Lothar

Der Zeitumsegler. Laudatio auf Wilhelm Bartsch, S. 135

Printausgabe bestellen