[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-68-3

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

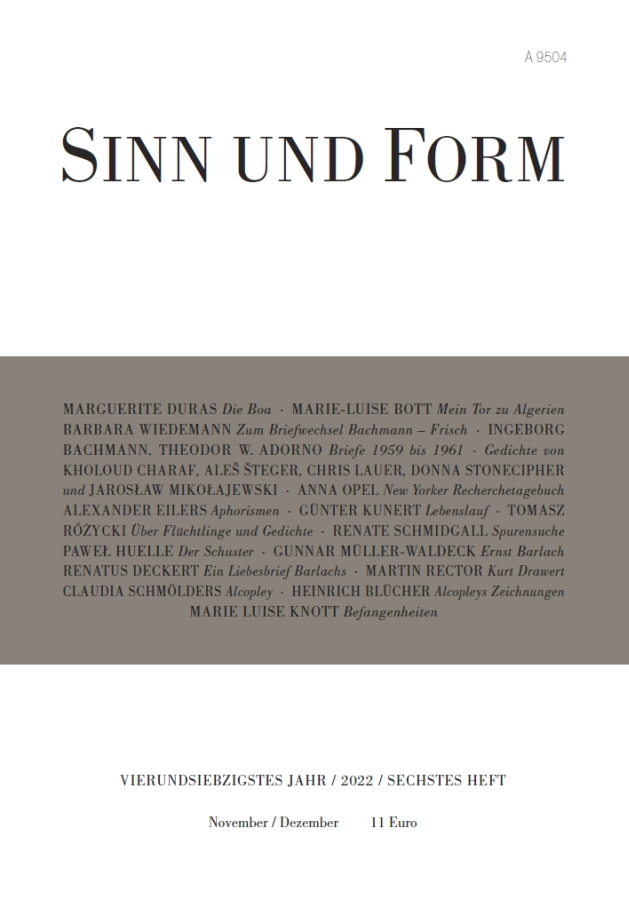

Leseprobe aus Heft 6/2022

Opel, Anna

New Yorker Recherchetagebuch

Vor den falschen Sachen Angst haben. Daß die Immigrationsbehörde am Flughafen JFK mich wegen irgendeines Formfehlers nicht einreisen läßt. Daß ich mit Corona auf dem Flur eines New Yorker Krankenhauses liege und weiße Kittel an mir vorüberflattern. Daß ich in einem Kühl-LKW auf meine Bestattung warte. Im Zinksarg ausgeflogen werde. Daß die Kreditkarte nicht funktioniert. Daß der Koffer zu schwer, zu groß, zu klein ist. Daß ich friere. Daß mein Handy gestohlen wird. Alles unbegründet. Ich hätte vor etwas völlig anderem Angst haben müssen.

Als ich mit einem Abstand von achtzig Jahren den Exilanten Erwin Piscator und Judith Malina hinterherreise, kriecht ein kilometerlanger Militärkonvoi aus Rußland auf die ukrainische Grenze zu, aber alle sagen: Nein, es wird schon nichts passieren. Nur eine Übung, nein, der russische Präsident Putin hat nichts Besonderes vor. Und ich will ihnen glauben.

Monate bevor Deutschland Polen überfiel, kam Piscator nach New York. Im Pariser Exil hatte er Tolstois »Krieg und Frieden« fürs Theater bearbeitet. Wollte den Stoff erst in London, dann am Broadway auf die Bühne bringen. Noch bevor er in New York eintraf, hatten sich diese Aussichten zerschlagen. Er mußte warten und konnte es auch. Erst zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es ihm, das Stück am Berliner Schiller-Theater aufzuführen. Statt aber am Broadway zu inszenieren, gründete Piscator 1940 in New York an der New School for Social Research die Schauspielschule Dramatic Workshop. Für Lehrkräfte gab es nämlich ein Visum. Gut zehn Jahre lang, bis 1951, unterrichtete er Schauspielerinnen und Regisseure.

Judith Malina, die mit ihren Eltern 1929, also frühzeitig, aus Kiel nach New York gekommen war, lernte ihn 1945 als ihren Lehrer kennen. Malinas Mutter war Schauspielerin gewesen und hatte schon von Kiel aus den jungen Piscator verehrt, der mit seinem dokumentarischen Theater im Berlin der zwanziger Jahre Furore machte. Judith sollte nach dem Willen der Eltern die Theaterlaufbahn einschlagen, die ihrer Mutter als Frau eines Rabbiners verwehrt geblieben war. In New York gründete Max Malina eine deutsch-jüdische Gemeinde. Er tat, was er konnte, und das war viel, um die New Yorker Öffentlichkeit über die Situation in Deutschland aufzuklären. Mit zwölf Jahren saß Judith bei seinen Treffen mit Kongreßabgeordneten dabei und spürte die Verantwortung, die ihr Vater für die Juden in Deutschland übernommen hatte. Im Februar 1945, kurz nachdem ihr Vater an Leukämie gestorben war, begann Malina ihre Ausbildung am Dramatic Workshop. Piscator wurde ein Vater der anderen Art. Einer, der mit dem Mittel des Theaters für Frieden und Gerechtigkeit kämpfte. Der die Welt aufrütteln, das Publikum erreichen wollte. Judith Malina gründete mit ihrem Mann Julian Beck 1948 das Living Theatre mit der Vision, die Kunstform Theater zu modernisieren: ein freies, antibürgerliches und pazifistisches Theater mit improvisierten Live-Elementen. Das Publikum sollte in das Bühnengeschehen einbezogen und aktiviert werden. Mit ihrer Version der »Antigone«, dem antimilitaristischen Stück »The Brig« und »Frankenstein« tourte das Theaterkollektiv ab 1964 durch Europa und Südamerika.

In Berlin hatte ich mich gefragt, warum Judith Malina bei Theaterproben und auch in ihren Tagebüchern bis ins hohe Alter immer wieder auf Piscator zurückkam. Warum sie gegen Ende ihres Lebens, um 2005, so viel Arbeit in den Plan investierte, ihr Notizbuch aus Studientagen zu veröffentlichen. Sechzig Jahre zuvor hatte sie die Lektionen der ersten Monate eifrig mitgeschrieben. Hellwach sitzt sie da, stelle ich mir vor, alle Antennen auf Empfang, alles im Wortlaut mitnehmen, keinen dieser Sätze je wieder vergessen. Weil sie wichtig sind. Weil sie Theater als politische Kraft verstehen. Sie hört diesem Mann, der lässig, witzig, charismatisch ist, gebannt zu. Aus den Notizen wird »The Piscator Notebook« (2012). In meinem Domizil in Brooklyn recherchiere ich den Eintrag im Katalog der New York Public Library, weiß aber nicht, ob es sich um das Original handelt. Ich gebe die Signatur ein und vereinbare einen Termin im Lincoln Center.

Gegen Piscators Überzeugung, gegen seine Regeln hat Judith Malina sich in seine Regieklasse gedrängt. Frauen gehören da nicht hin, findet er. Die Studenten in der Regieklasse müssen Erfahrung im Inszenieren mitbringen. In dieser Zeit kellnert sie in Valeska Gerts legendärer Beggar Bar an der Ecke Morton Street / Bleeker Street. »V. G. bildet für ihr Cabaret junge Talente in Tanz und Chanson ohne Honorar aus«, heißt es in einer Anzeige im New York Weekly. Wie Piscator, Brecht, wie viele andere, die in Deutschland verfolgt wurden, kommt die Avantgardetänzerin in New York nur mit Kompromissen über die Runden. Es geht immer irgendwie weiter. Erwin Piscator inszeniert als Hochschullehrer auf den kleinen Bühnen des Studio Theatre, Rooftop Theatre und President Theatre mit seinen Studenten. »War and Peace« im Jahr 1942.

In Manhattan streife ich durch die Straßen, mache die Adressen dieser Orte ausfindig. Ich lege den Kopf in den Nacken, schaue an den Fassaden empor.

Im Bryant Park ist die Eislauffläche aufgebaut. Es ist kalt in diesem Februar im Central Park, in den Avenues, dem Finanzdistrikt. Aus den Gullideckeln steigt malerisch der Wasserdampf. Vom Battery Park aus blicke ich hinüber zur Freiheitsstaue, die von hier aus klein ist und fast im Wasser verschwindet. »City of Ships«, Walt Whitmans Gedicht als Buchstabenband im Geländer vor dem Hudson River, auf dem die Schiffe kreuzen. Whitman spricht die Stadt als Gegenüber an: »Incarnate me, as I have incarnated you!« Nimm mich in dich auf, wie ich dich aufgenommen habe. Der Trost, der im Austausch liegt. Im Dialog. Amerika, sagt Whitman in seinem literarischen Testament, müsse allen Asyl geben, die Heimat suchen. (…)

SINN UND FORM 6/2022, S. 775-781 , hier S. 775-777