[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-67-6

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

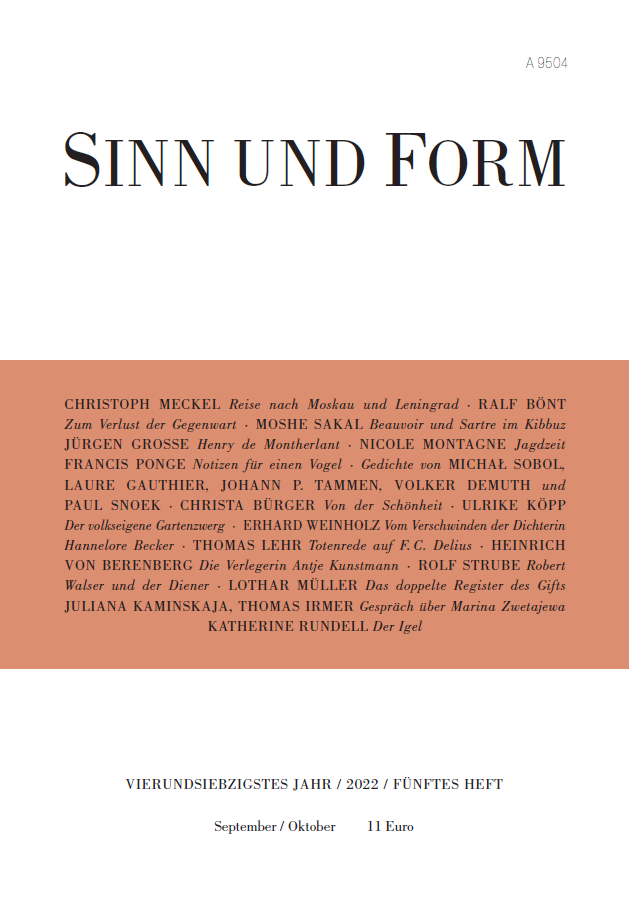

Leseprobe aus Heft 5/2022

Köpp, Ulrike

Der volkseigene Gartenzwerg.

Über den Kampf gegen Kitsch in der frühen DDR

Im Sommer 1947 warb ein Plakat für den Besuch einer Ausstellung im Weimarer Schloß: »Gegen die Ausbeutung des Volkes durch Kitsch«. Den Initiatoren ging es offenbar ums Ganze. Den Schwung für ihr Unterfangen bezogen sie aus dem radikalen gesellschaftlichen Umbruch nach dem Untergang des Nazi-Reiches. So hatten die neuen politischen Machthaber mit der Bodenreform gerade für die Umsetzung eines alten lebensreformerisches Ziels gesorgt. Warum sollte da nicht auch die Stunde für die Kunsterziehungsreformer gekommen sein?

Die Malerin Lea Grundig erinnert sich an eine Begebenheit aus ihrer Schulzeit in Dresden, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Als Achtjährige war sie von ihrem Lehrer über Kitsch aufgeklärt worden und stiftete ihre älteren Schwestern umgehend dazu an, die Nippes im elterlichen Zuhause wegzuräumen. Zum Entsetzen der Mutter packten sie die Vasen und die Engel mit den goldenen Flügeln und die komischen »Dämchen« aus Porzellan in den Wäschekorb. Kunsterzieher wie Leas Lehrer und auch Künstler bekämpften den Kitsch, der als Synonym für gestalterischen Schund und Verlogenheit galt, als Symptom gesellschaftlicher Mißstände. Der Maler Otto Griebel etwa hatte sich, durch den Ersten Weltkrieg politisiert, den Linksradikalen angeschlossen und als dadaistischer Künstler das Dresdner Publikum verschreckt. Als Mitglied der Asso, der Dresdner Gruppe proletarisch-revolutionärer bildender Künstler, zog Griebel mit Vorträgen über »Kunst und Kitsch« umher und provozierte seine Zuhörer mit Kritik an »grienenden Gartenzwergen« und Öldruck-Elfenreigen im Schlafzimmer, diesen üblen Produkten »gefühlsverderbenden Massenschunds«. Der Architekturkritiker Adolf Behne forderte 1920 gar mit einem Manifest »Fort mit der Gemütlichkeit!« und warb für kühl-sachliche architektonische Konstruktionen aus Glas und Stahl. Der Schriftsteller Ludwig Renn meinte, daß Kitsch wirklichen Verbrechen als »ästhetisches Mäntelchen« diene. Im Exil in Mexiko sprach er 1944 im Heinrich-Heine-Club über die im Interesse von Geschäft und Politik erzeugten falschen Gefühle, über die Postkarten mit süßlichen Motiven, die Frauen an ihre geliebten Söhne und Männer, an »Unsere sonnigen Feldgrauen « an der Front schickten. Renn, ein geborener Adliger, hatte als Leutnant im Ersten Weltkrieg das Elend der Soldaten erlebt, den Hunger, den Dreck, die Leichen der Kameraden, die auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurden. Jetzt wartete er einmal mehr auf das Ende des Krieges und auf seine Rückkehr nach Deutschland.

Schon bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs regten sich allerorts Anti-Kitsch- Initiativen. Als im Herbst 1946 im Club der Kulturschaffenden in der Berliner Jägerstraße die Kommission Bildende Kunst des Kulturbunds tagte, ging es auch um den Kampf gegen den Kitsch. Max Taut, der sich im Arbeitskreis von Hans Scharoun, Stadtbaudirektor im Berliner Magistrat, für den Wiederaufbau der Stadt engagierte, forderte die bildenden Künstler auf, sich dafür einzusetzen, »daß endlich der Kitsch beseitigt werde«. Auch dafür brauche es eine Zeitschrift für bildende Kunst. Der Publizist Kurt Stern schlug vor, die Geschmacksbildung der Leser mit grundsätzlichen Artikeln zu fördern. Ihn hatten bei seiner Rückkehr aus dem französischen Exil nicht nur die Trümmerlandschaften erschüttert, sondern auch die Schwemme von Kitsch. Überall wurden »Geschenkartikel« angeboten, die provisorischen Verkaufsräume von Wertheim im »Columbia- Haus« schienen überzulaufen von Aschenbechern und Vasen, von Tabakdosen und Zigarettenspitzen, »nie so viele Raucherartikel gesehen wie jetzt, da es 6 Zigaretten im Monat gibt«, notierte er in sein Tagebuch. Es seien Bücher und Spielzeuge aus Pappe und Holz zu haben, aber neben Lebensmitteln mit künstlichen Aromen vor allem künstlicher Blumenschmuck und »allerhand andere Kinkerlitzchen und Schund«.

Es ging in diesen ersten Nachkriegsjahren ums nackte Überleben. Jeder handelte mit dem, was ihm geblieben war, oder produzierte Dinge aus Material, das er beschaffen konnte. Im Referat für Bildende Kunst, Museen und Denkmalpflege wollte man deswegen zur Geschmacksbildung eine »Kitschausstellung« lancieren. Diesen Plan mußte man jedoch aufgeben, so der Kunstwissenschaftler Gerhard Strauss als Vertreter der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung in der Kunstkommission, da die Menschen aus Mangel an Bedarfsartikeln »gezwungen seien, Kitsch zu kaufen«. Die Landesregierung von Mecklenburg- Vorpommern machte Anfang 1947 hingegen ernst, als sie in einem Rundschreiben die Landräte und Oberbürgermeister aufforderte, Prüfstellen einzurichten, die den örtlichen Kunsthandel überwachen und »wertvolle Erzeugnisse von Kitsch« scheiden sollten. In Demmin nahm sich eine rührige »Gruppe bildender Künstler « des Kulturbunds der Sache an und bildete zusammen mit Vertretern von Kulturamt, Gewerbepolizei und Gewerkschaft eine Kommission, die Maßstäbe für die »bekämpfung von kitsch und preiswucher in kunst und kunstgewerbe« zu finden und zu exekutieren versuchte – man bemerke die Kleinschreibung, auch sie ein Feld der Lebensreformer. Wucherpreise waren bei der Kontrolle von Auslagen und Schaufenstern von Galerien und Kunsthandwerkern noch leicht zu indizieren, Geschmacksurteile hingegen waren eine zwiespältige Sache, wie sich in den Protokollen nachlesen läßt. Da war, in bezug auf Heiligenbilder, von »ekelhaften Machwerken« die Rede. Es gab den »Heimat-Maler«, dessen Bilder »für den Handel« gerade noch tragbar schienen, und den »auswärtigen Kitschmaler «, einen aus Berlin Zugezogenen. Bei der Malerin Ilse von Heiden-Linden hingegen seien »edelstes Bemühen und vollendete Kunst« zu bemerken, und die Arbeiten des Bildhauers Wilhelm Graf stünden »auf dem goldnen Boden deutscher Handwerkskunst«. Der Landrat des Kreises Demmin berichtete im April 1947 dem Ministerium für Volksbildung des Landes Mecklenburg von den irritierenden Erfahrungen der Prüfstelle für den Kunsthandel. Es habe sich gezeigt, daß es schon in der Kommission Meinungsverschiedenheiten gebe, weil ihre Vertreter verschiedenen Kunstrichtungen anhingen. Man sei sich zwar grundsätzlich einig, wann man es mit Kitsch zu tun habe, es gebe aber auch Grenzfälle. So meinten die einen, auch Arbeiten von hauptberuflichen Malern, die nicht hohen künstlerischen Ansprüchen genügten, seien auszuschließen, andere hielten dagegen, ein solches Vorgehen würde diese brotlos machen. Man müsse das Ministerium diesbezüglich um eine klare Entscheidung bitten. (…)

SINN UND FORM 5/2022, S. 664- 678, hier S. 664-666