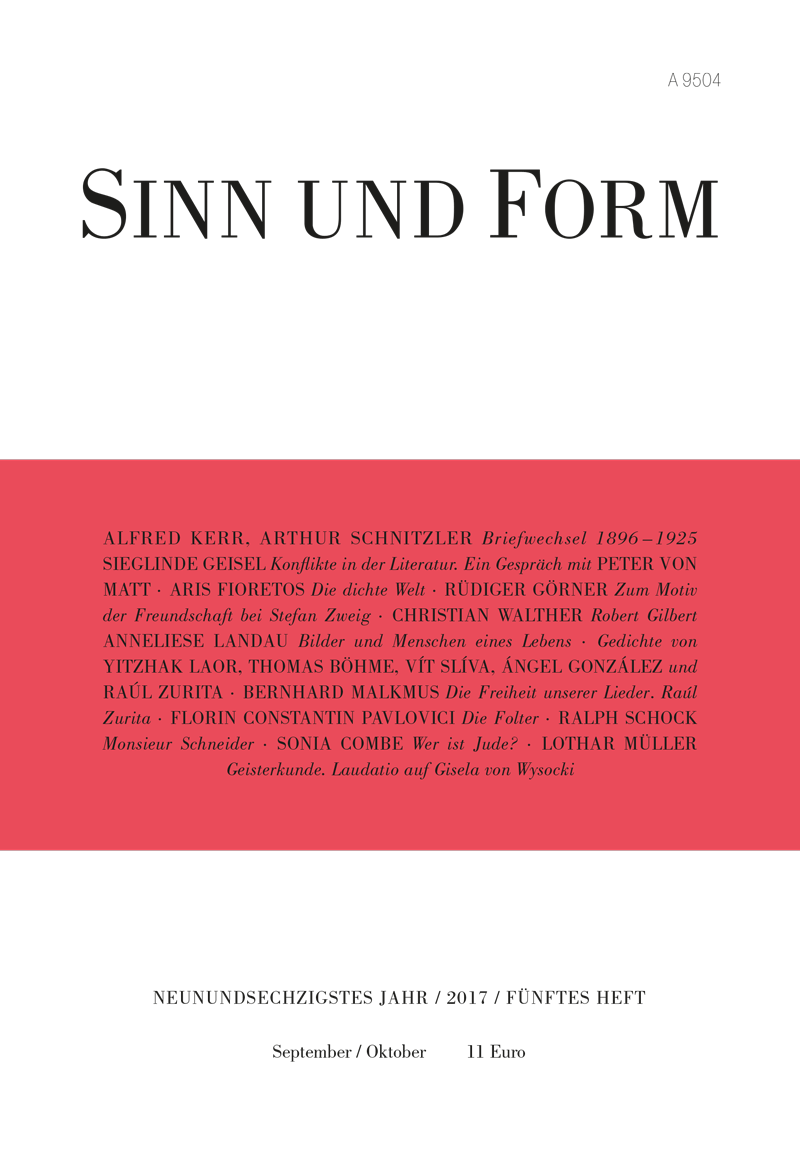

Leseprobe aus Heft 5/2017

Pavlovici, Florin Constantin

Die Folter. Das Grundlagenbuch

Gesichter des Winters

Anfang Dezember wurde der Regen zu Schneeregen. Der Wind schlug in heftigen, sturmverheißenden Böen, Wassertropfen geißelten die taubgefrorenen Körper wie Eisnadeln. Wir waren dabei, die letzte Erde am Dorfrand bei Agaua aufzuschütten, um wie angeordnet mit der Baustelle in den Süden der Insel zu ziehen. Der Damm sollte mitten durchs Dorf gehen, es standen bloß ein paar Bauernhäuser und Gehöfte im Weg, deren Abriß auf den Frühling vertagt worden war. Selbst die Herren der Aue wagten es nicht, ganze Familien mitten im Winter an die Luft zu setzen, nicht ohne Sondergenehmigung. Zu Sankt Nikolaus waren wir für den Umzug bereit, just als der Schneesturm heraufzog. Wegen einer Durchsuchung verzögerte sich unser Aufbruch. Am Lagerausgang hießen uns die Unteroffiziere erst einmal die Häftlingsuniformen ausziehen. Eine gute Stunde ließen sie uns in Hemd und langer Unterhose an Ort und Stelle ausharren. Zweifellos brauchte es die Zeit, bis jeder einzelne gefilzt und sichergestellt worden war, daß keiner darunter Flanellhemden oder Zivilbekleidung trug, in der er hätte fliehen können. Der ganze Vorgang, insbesondere die Leibesvisitation, spielte sich unter der peniblen Leitung von Kapitän Mălăngeanu ab. Wir brachen erst auf, als sich der gute Kommandeur persönlich vergewissert hatte, daß wir alle vorschriftsgemäß gekleidet waren. Uns fror inzwischen so sehr, daß wir um die Wette über den Damm jagten. Wir rannten, die Wächtertrupps rannten, die Schäferhunde hinterher, als wolle uns am Ziel ein anderer, barmherziger Kapitän-Kommandeur mit Pelzen und Mänteln gastlich in Empfang nehmen. Am früheren Einsatzort angekommen, luden wir Spaten, Schaufeln und Spitzhacken in die Schubkarren und steuerten querfeldein auf die neue Baustelle zu. Wer nicht schob, bildete die Vorhut. Einen Weg gab es nicht, die Räder blieben im vereisten Acker stecken, und bald zerstreute sich die Kolonne über ein Gebiet von etwa einem Kilometer. Der Wind blies immer stürmischer, das Schneegestöber blendete uns, inzwischen hingen dichte Wolken in der Niederung, man sah kaum mehr, wo man hintrat. Irgendwo wurde ein Befehl erteilt. Die Vorhut hielt inne, bis die zurückgefallenen Arbeitsbrigaden nachrückten. Wir versammelten uns, warfen die Werkzeuge hin und machten uns mit dem nächsten Befehl auf den Weg zurück nach Salcia. Endlich erbarmte sich der Heilige Nikolaus und gewährte uns einen Ruhetag.

Auf dem Rückweg drängten wir uns wie Herdentiere aneinander. Die Kolonne glich jetzt einem straff verschnürten Paket, und der unvermeidliche Zuruf der Soldaten: »Zu fünft vorwärts! Bleibt zusammen!« war hinfällig. Der Schneesturm wütete, der Frost brannte eisig auf der Haut. Nichts war verheißungsvoller als die Wärme unserer eigenen, in die ungeheizten Baracken gepferchten Körper. Einige hundert Meter vor dem Lager kam uns der Kapitän entgegen. Er hieß die Kolonne halten und bestellte die Wachleute und den Leiter der Wachmannschaft zum Rapport. Ohne sich mit kleinlichen Erklärungen abzugeben, ging er gleich dazu über, sie vom hohen Roß herab aufs Ordinärste und Originellste anzupöbeln. Uns würdigte er keines Blickes. Sein Zorn galt diesmal nicht dem Fußvolk. Wie es sich für einen Feldherren ziemt, gewährte Kapitän Mălăngeanu niemandem eine Sonderbehandlung. Wir kehrten um, holten das Werkzeug und gelangten über einen Umweg zu einer Brache, wo die Räder munter dahinrollten. Immerhin drohten Spaten und Schaufeln nicht jeden Augenblick herauskatapultiert zu werden, und die Schubkarre glitt an Stellen, wo das Gras glasig gefroren war, wie ein Schlitten dahin. Der Frost biß sich wie Krätze in die Haut, der Wind peitschte immer aus der gleichen Richtung, von Dunărea Veche, auf uns ein, und die Angst zu erfrieren trieb uns wieder schnell voran. So, über die Schubkarren gebeugt, den Kopf zur Brust gesenkt, um die anvertraute Habe peinlich besorgt, verkörperten wir die Karikatur eines irregewordenen, versklavten Volkes. Doch selbst geknebelt und abgezehrt war dieses Volk nicht zu bezwingen.

Jede Gesellschaft kennt Waghalsige, die sich über die Regeln hinwegsetzen, neue Werte einführen und ungewöhnliche Verhaltensweisen prägen. Die Propheten geißeln die Sitten, die Kühnen stürzen sie um, ohne sich auch nur im mindesten um die Propheten, die Natur oder den Anstand zu scheren. Verborgene Triebkräfte lösen oft unvorhersehbare Reaktionen aus, und es sind nicht immer die Weisen, die Gutes in die Welt setzen. Auch in abgeschotteten Gesellschaften, deren Dynamik von Angst und Routine beherrscht wird, sind außergewöhnliche Taten möglich. Es bedarf nur eines Funkens, und schon tritt das Individuum aus der Anonymität heraus. Beim leisesten Anreiz bekommt das dumpfeste Pack, oder auch nur ein kleiner Teil davon, ein Gesicht, die Nummer weicht der Person, die Stummen finden zur Sprache. Der Impuls, der die lahme Häftlingsherde in eine resolute Truppe verwandelte, ging in diesem Fall von einem Gemüsegarten aus. Nun, recht eigentlich vom Phantom eines Gemüsegartens, heraufbeschworen von den verführerischen Resten eines abgeernteten Kohlbeets. Trotz der schlechten Sicht im dichten Schneegestöber stach uns der Spuk ins Auge und versetzte uns in ungläubiges Staunen. Von den stolzen Kohlköpfen des Herbstes hatte der knauserige Besitzer nur ein paar Blätter und ein Häufchen Strünke liegengelassen. Doch die kräftigen Stengel mit ihren starken Wurzeln machten die Abwesenheit der Frucht vollkommen wett. Jeder abgehackte Strunk befruchtete unsere Phantasie und ließ vor unserem inneren Auge den reifen Krautkopf mit seinen schamlos geöffneten Blättern erstehen. Anziehungs- und Wirkkraft standen der geernteten Frucht, die wahrscheinlich im Dorf Agaua eingelegt in einem Faß ruhte, in nichts nach. Dies um so weniger, als unsere Mägen auf die Sekunde genau zu Mittag Alarm schlugen und davon auszugehen war, daß das Essen ausfallen würde. »Kraut!« schrie jemand, und der Ruf setzte eine gehörige Menge Adrenalin frei. Die vorderen Schubkarren bremsten scharf, so daß die hinteren Reihen auffuhren. Ein paar Unerschrockene lösten sich aus dem Gewimmel und stürzten sich auf das Geschenk des Himmels. Ungeniert fielen sie darüber her, wurden eins mit der Erde, griffen nach den symbolischen Resten der Kohlköpfe, die sie sich gnadenlos und ohne die geringste Verschwendung unter die Nägel rissen. Nach dem Gerangel, bei dem sie einander die Beute zu entreißen versuchten, war der Boden wie plattgewalzt. Der jähe Ansturm ließ den Wachen keine Zeit einzugreifen. Wer hätte ihm schon standhalten können? Mit Mahnrufen und Waffengewalt wäre der Spuk des Herbstkohls niemandem auszutreiben gewesen. Das Wunder verachtet die Besonnenheit, es schafft sie ab und spottet ihrer. Und wieder setzte sich die Kolonne in Bewegung. Als wir ans Ziel kamen, kauten die siegreichen Plünderer noch am süßen, duftenden Inneren der Krautstrünke. Sie schälten die holzige Schale mit den Zähnen ab und sogen mit Hingabe den Saft aus, kein Quentchen Aroma durfte entweichen.

Der neue Einsatzort befand sich am äußersten Rand eines Grabens, auf einer von wenigen Weiden umsäumten und vom Inselinneren über einen schmalen Zugang erreichbaren Anhöhe. Ein paar modrige alte Weidenstümpfe verstellten uns den Weg, so daß wir praktisch im Gestrüpp gefangen saßen, das wir mit Stumpf und Stiel hätten ausreißen und aus dem Weg räumen müssen. Markierungen gab es nicht, ebensowenig wie irgendwelche Grenzzeichen der Bauingenieure und Topographen. Vielleicht hatte die technische Abteilung ihre Arbeit geleistet, und nun vereitelte und verwehte sie der Schneesturm. Wir, einige hundert Leute, versammelten uns auf der Anhöhe und begannen zu warten. Dank jahrelanger Übung, schließlich warteten einige von uns seit zehn, fünfzehn Jahren auf ihre Freilassung, waren wir Häftlinge zugegebenermaßen im Vorteil gegenüber den Jungs aus dem Wächtertrupp, die selbst im Schutz ihrer Pelzmäntel nicht zur Ruhe kamen. Der Sturm trieb sein Unwesen, ohne viel Schnee aufzuwirbeln. Der Frost war rauher und schwerer, beinahe stofflich geworden, während die Wächter hopsend und stampfend immer engere Kreise um uns zogen, als wollten sie einen Kriegstanz nachäffen. Sicher waren inzwischen auch die Abzüge ihrer Waffen vereist. Schließlich bewirkte der Frost einen Geistesblitz, und sie entfachten mit den üppig vorhandenen Hölzern und Ästen ein paar Lagerfeuer. Auch uns erlaubten sie, mitten auf der Lichtung ein einsames Feuer anzuzünden.

Seit geraumer Zeit hatten wir keine feuchte, locker fallende Kleidung mehr am Leib gehabt. Der Frost hatte sie zu einer Rüstung aus Eis gefrieren lassen. Jetzt, wo wir dem Nichtstun frönten, leuchtete uns das Verbot von Flanellhemden und warmer Kleidung durch die Lagerverwaltung ein. Mit Pöbeleien und Schlägen war das Arbeitspensum erfahrungsgemäß nicht zu schaffen, auf die Kälte als natürlichen Stimulus war dagegen Verlaß. Es war kein schlechtes Kalkül. Mit dem Spaten in der Hand oder an der Schubkarre, denke ich, wäre der Sturm zu Sankt-Nikolaus erträglicher gewesen. Das Feuer übte indes eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Ich näherte mich, indem ich mir mühsam einen Weg durch die vor Kälte reglosen Menschen bahnte. Mit dem Rücken im Schutz anderer Körper blieb ich am Feuer stehen. Der Wind wirbelte auch hier etwas Schnee auf, doch der Ort war angenehm. Der Flammenschein flackerte über die Gesichter jener, wie mir schien, Auserwählten, die es bis dicht ans Feuer geschafft hatten, und warf seltsame Schatten auf ihre versteinerten Mienen. Sie hielten die Hände wie bei einem Ritual über das Feuer, die Handflächen nach unten, und ihre leeren, in die glimmende Glut starrenden Blicke schienen in unergründliche Visionen versunken. Weil wir abgezehrt und dauernd erkältet waren, lief uns Häftlingen ständig die Nase. Diese Troddel, ob als perlender Tropfen oder silbrige Kugel, stand modisch so hoch im Kurs wie Nasenschmuck bei manchen Eingeborenen. Mit eisgepuderten Wangen, schien mir, funkelte die runde Verzierung über dem Mund nur noch grotesker. Mit einem Zweig fegte ich eine ordentliche Portion Glut zu mir und trat mit der Sohle darauf. Im engen Schuh war der Fuß taubgefroren, und ich fürchtete, er werde abfallen. Reglos verharrte ich in dieser Haltung, bis der Rand zu schmauchen begann. Noch zog ich meinen Fuß nicht zurück, im törichten Glauben, es könne nicht schaden, wenn er ein bißchen Feuer fange. Die Wärme hüllte mich von unten bis oben ein, erfaßte nach und nach mein Innerstes und weckte eine lang vermißte sachte und segensvolle Euphorie. Ein lästerlicher Gedanke schoß mir durch den Kopf: Mir war, als sei die Hölle nicht ewiges Feuer, sondern ewige Kälte, nicht Flammen, Pech und Schwefel, sondern Wind, Eis und Frost. Dem Frevel folgte eine nicht minder schändliche Assoziation: Der Dorftrottel meiner Kindheit, der barfuß durch den Schnee tappte und sich von der Mutter Gottes vor Eis und Frost geschützt wähnte, mußte ein Engel gewesen sein, wie sonst hätte er so über den Höllengrund laufen können. Eine Blasphemie zieht wie selbstverständlich andere nach sich. Die Apokalypse lag hinter uns, wir alle, Häftlinge und Wächter, waren Tote, die sich vor dem Jüngsten Gericht zum zweiten Tod eingefunden hatten. Von anderen nach Visionen Begierigen abgedrängt, verließ ich die aufwühlende Feuerquelle, froh, die toxische Postapokalypse hinter mir zu lassen und zu meinem armseligen Häftlingsdasein zurückzukehren, das sich immerhin im Diesseits abspielte. Ich ließ die Bibel gut sein, schied aus dem mystischen Zirkel und mischte mich unter meinesgleichen, jene, die der Wut des Winters stoisch trotzten.

Aus dem Rumänischen von Carmina Peter

SINN UND FORM 5/2017, S. 690-700, hier S. 690-694