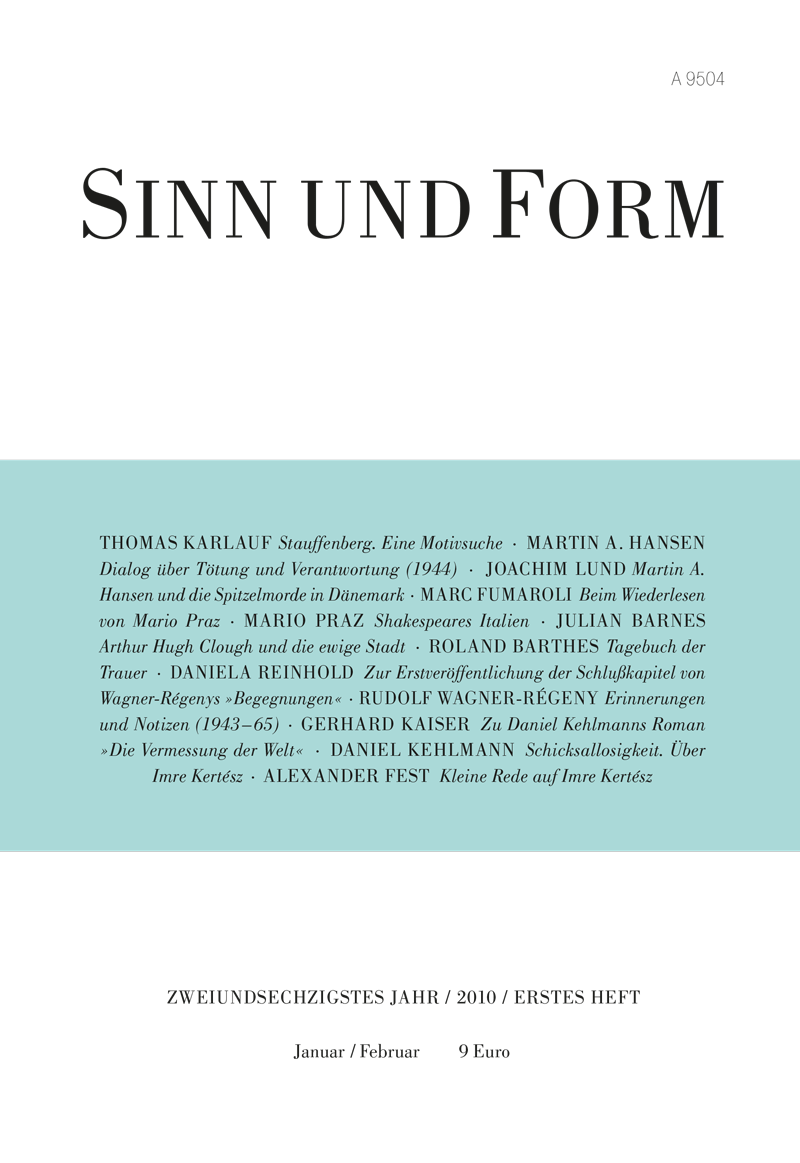

Leseprobe aus Heft 1/2010

Karlauf, Thomas

Stauffenberg. Eine Motivsuche

Nichts unheimlicher im Leben der Völker als das

langsame Nachwirken der historischen Schuld.

Treitschke

Wie die meisten Autoren, die sich außerhalb des germanistischen Seminars heute mit Stefan George beschäftigen, stieß auch der amerikanische Literaturwissenschaftler Robert Norton am Schluß seiner vor einigen Jahren erschienenen voluminösen Studie »Secret Germany« auf Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Nachdem er 750 Seiten lang mit inquisitorischem Eifer alle Indizien zusammengetragen und so aufbereitet hatte, daß ein schnurgerader Weg vom Dichter zum »Führer« ging, stand das Denkmal des Hitler-Attentäters allerdings etwas verloren im Park der Georgeschen Lyrik. Es leuchtete nicht recht ein, weshalb der glühende Jünger, der sich im Alter von fünfzehn Jahren in den Dienst des Meisters gestellt hatte und nach dessen Tod 1933 zu den treuesten Hütern seines Vermächtnisses zählte, zehn Jahre später den Entschluß gefaßt haben soll, ausgerechnet den Mann zu töten, in dem sich – nach Nortons Verständnis – die Prophetie Georges doch erfüllt hatte. Die Sache schien dem Autor selbst nicht ganz geheuer, wie die merkwürdige Dialektik im letzten Absatz seines Buches vermuten läßt: »Bis zum Schluß blieb Stauffenberg den Idealen treu, die er von Stefan George gelernt hatte. Wir werden niemals erfahren, ob Stauffenberg begriff, daß diese Ideale und der Mann, der sie predigte, dazu beigetragen hatten, denjenigen hervorzubringen, den er vernichten wollte.«

Im Sommer 2007 rückte, ausgelöst durch Spekulationen um den Walküre-Film von Tom Cruise, Stauffenberg in den Blickpunkt der Medien. Als der Film im Januar 2009 mit einiger Verspätung in die deutschen Kinos kam, meldete sich aus Cambridge der Historiker Richard Evans zu Wort und machte unmißverständlich klar, was von der ganzen »Operation Walküre« zu halten sei – nämlich nichts. Was dem Hitler-Attentäter vorschwebte, so Evans im Magazin der »Süddeutschen Zeitung«, sei ein von George inspiriertes neuromantisches Ideal gewesen, für das es schon 1944 keine Verwendung mehr gegeben habe. Stauffenbergs Vorstellung, daß Europa nur unter Führung der Deutschen eine Zukunft habe, sei genauso anachronistisch gewesen wie seine Sehnsucht nach dem Ständestaat. Ein Mann, der »für die parlamentarische Demokratie zeitlebens nur Verachtung übrig« hatte, schien dem Autor »als Vorbild für künftige Generationen schlecht geeignet«.

Wäre Demokratietauglichkeit der Maßstab historischen Interesses, hätten wir die Geschichtsschreibung eigentlich nicht nötig – die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Es liegt in der Logik einer solchen Argumentation, daß sie den Attentäter nur als Opfer seines Wahns begreifen kann. Immerhin, räumte Evans ein, habe Stauffenberg in der Erkenntnis seiner Mitschuld verantwortungsvoll gehandelt. Weil ihm »seine Bombe vor allem als moralische Geste bedeutsam war«, sei er heute zumindest menschlich rehabilitiert – ein geradezu aberwitziger Gedanke, der das Staatsstreichkonzept schlicht auf den Kopf stellt: Wer den Umsturz plant, handelt nun einmal aus Patriotismus, wie immer er ihn definieren mag, und nicht weil er als Gutmensch in die Geschichte eingehen will. Der Artikel sei »nahezu begriffsstutzig«, befand Karl Heinz Bohrer eine Woche später in seiner Replik, »reichlich naiv, aber auch scheinheilig« und – »nicht ohne Infamie«.

Für Robert Norton war die Diskussion, wie aus dem George-Schüler der Hitler-Attentäter hatte werden können, offenbar von Anfang an schiefgelaufen. Als seien die Historiker von falschen Prämissen ausgegangen, erklärte er im Juli 2009 in einem Artikel in der »Zeit«, der Hitler-Attentäter sei gar nicht der George-Schüler. Vielmehr habe sich Stauffenberg, um den Anschlag überhaupt denken zu können, zuvor von seinem Meister befreien müssen. »Als Stauffenberg seinen unvorstellbar mutigen und einsamen Versuch unternahm, hat er sich von zentralen Idealen und Werten Georges losgesagt. Stauffenberg hat die Achtung, die man ihm jetzt zuerkennt, auf schwerste Weise verdient. Dafür verdient aber Stefan George keine.« In der Wissenschaft kommt es nach dem berühmten Wort von Max Weber darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Wer fragt, ob Stauffenberg in der Lage war zu erkennen, daß die Ideale, denen er folgte, den Aufstieg Hitlers begünstigt hatten, zäumt das Pferd vom Schwanz auf. Nicht weil er die Georgesche Welt als Irrtum begriff, faßte er seinen Entschluß, sondern weil er glaubte, daß Hitler seine, Stauffenbergs, Ideale verraten hatte.

»Auf innerpolitischem Gebiet hatten wir die Grundideen des Nationalsozialismus zum größten Teil durchaus bejaht«, gab Berthold von Stauffenberg, der ältere Bruder, nach seiner Verhaftung am 21. Juli zu Protokoll. »Der Gedanke des Führertums, der selbstverantwortlichen und sachverständigen Führung, verbunden mit dem einer gesunden Rangordnung und dem der Volksgemeinschaft, der Grundsatz ›Gemeinnutz geht vor Eigennutz‹ und der Kampf gegen die Korruption, die Betonung des Bäuerlichen und der Kampf gegen den Geist der Großstädte, der Rassegedanke und der Wille zu einer neuen, deutsch bestimmten Rechtsordnung erschien uns gesund und zukunftsträchtig.« Im Laufe der Jahre seien aber »die Grundideen des Nationalsozialismus … in der Durchführung durch das Regime fast alle in ihr Gegenteil verkehrt worden«.

Die Stichworte aus dem Vokabular der NS-Ideologie, auf die Berthold in den Gestapo-Verhören verwies, finden sich auch in jenem Aufruf, den die Brüder am Vorabend des Attentats gemeinsam formulierten, um den Staatsstreich sittlich zu begründen. Das »Volk, das in der Erde der Heimat verwurzelt« ist und durch seinen Stolz auf die eigene Scholle Neid und Mißgunst überwindet, wird, so heißt es in dem Memorandum, von Führern geleitet, »die aus allen Schichten des Volkes« wachsen und »durch großen Sinn, Zucht und Opfer den anderen vorangehen«. Die Gesellschaft der Zukunft müsse wieder feudalistisch aufgebaut und nach den Mustern von Herrschaft und Dienst organisiert werden: »Wir wollen eine Neue Ordnung die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und ihnen Recht und Gerechtigkeit verbürgt, verachten aber die Gleichheitslüge und beugen uns vor den naturgegebenen Rängen.«

Der Text, den die Brüder am Abend des 4. Juli 1944 als ihr politisches Testament verfaßten, atmete bis in die letzten handschriftlichen Korrekturen von Claus den Geist Stefan Georges. Der hatte seine Verachtung für die Masse, für alles, was mit Freiheit und Fortschritt, mit Liberalismus und Demokratie zu tun hatte, in Hunderten von Versen niedergelegt: »Schon eure zahl ist frevel«. Zur Herrschaft waren in seinen Augen nur die Wenigen bestimmt, junge Männer, die bei den Griechen »kaloikagathoi« hießen, die Schönen Guten, die schon im Knabenalter ausgewählt und auf ihre künftigen Aufgaben im Staat einschließlich des Kriegsdienstes vorbereitet wurden. Im 20. Jahrhundert – so wollte es George – sammelten sich diese Besten um ihn:

Ich sah von fern getümmel einer schlacht

So wie sie bald in unsren ebnen kracht.

Ich sah die kleine schar ums banner stehn ..

Und alle andren haben nichts gesehn.

Dieser »kleinen Schar« hatte der Meister nicht nur die Zukunft Deutschlands, ihr hatte er das Schicksal des ganzen Kontinents in die Hände gelegt. Schon in den Büchern der Ahnen sei zu lesen, hieß es in einem der großen programmatischen Gedichte aus der Endphase des verlorenen Ersten Krieges, »dass einst / Des erdteils herz die welt erretten soll«. Je schlechter es um die Nation bestellt war, desto hemmungsloser richteten sich die Phantasien ihrer Vordenker auf das, was am Ende das Geistige selbst genannt wurde; von nichts träumten die Deutschen während des 19. Jahrhunderts lieber als von geistiger Vorherrschaft. Mit der Griechenschwärmerei fing es an; der Deutsche sei aufgerufen, das Erbe der Griechen anzutreten, hatte Hölderlin um 1800 wortmächtig in die Welt gesetzt. Hundert Jahre später war deren Genius restlos in den deutschen Volkskörper überführt. »Wir bekennen uns«, hieß es daher konsequent im »Schwur« der Stauffenbergs, »im Geist und in der Tat zu den grossen Überlieferungen unseres Volkes, das durch die Verschmelzung hellenischer und christlicher Ursprünge im germanischen Wesen das abendländische Menschentum schuf.« Dieser besonderen Konstellation verdanke der Deutsche »die Kräfte, die ihn berufen, die Gemeinschaft der abendländischen Völker zu schönerem Leben zu führen«.

Sich heute in solche Phantasiewelten hineinzudenken, fällt unendlich schwer. Wir empfinden die Szene des 4. Juli als geradezu gespenstisch und fragen nervös, in welcher Wirklichkeit die Stauffenbergs eigentlich lebten. Als folgten sie anderen Gesetzen, als gälte für sie ein anderes Zeitmaß, blieben sie bis in die letzten Stunden hinein ihrer elitären Grundhaltung treu. Ihre kalte, mitleidlose Arroganz macht sie uns fremd, ja verdächtig.

[...]

SINN UND FORM 1/2010, S. 5-17